Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

L'érosion, qui a creusé cette vallée dans la roche calcaire, y a laissé de superbes falaises truffées de cavités. Nous trouvons ici une succession d'abris sous roche ayant servi d'habitats et de grottes profondes ayant servi de lieu d'expression aux artistes préhistoriques.

La Vézère prend sa source sur le plateau des Millevaches à 887 m d'altitude dans le Massif central. Elle parcourt 210 km avant de se jeter dans la Dordogne. Avant sa confluence, elle traverse les terrains calcaires de la bordure nord-est du bassin d'Aquitaine où elle creusa une vallée d'une quarantaine de kilomètres. Cette vallée avec celle formée par son affluant La Beune forme ce qui fut nommé la "Vallée de l'Homme". Avec 25 grottes ornées et de nombreux abris sous roche et autres gisements, cette vallée présente la plus forte densité de sites préhistoriques en Europe. La rivière en traversant ce terrain vallonné creusa dans le calcaire du coniacien (déposé il y a 89 à 86 millions d'années) une vallée avec des falaises d'une hauteur atteignant les 80 m exposés au sud-est. Dans ces falaises, l’érosion, avec ses cycles de gel/dégel et la dissolution par l'eau, forma de nombreux abris sous roche et autres grottes. L'environnement riche en ressources (eau, faune, gisement de silex de qualité) et les conditions climatiques clémentes favorisèrent l'installation de l'homme. Le niveau inférieur de la grotte Vaufrey à Cenac-et-Saint-Julien fournit une industrie acheuléenne datée de 450 000 ans BP (avant le présent). Le site de La Micoque (450 000 à 350 000 ans BP) présente la plus ancienne trace humaine dans la vallée de la Vézère. Sur les cinq sites de sépultures du paléolithique indiscutable connu dans le monde, trois sont situés dans la vallée de la Vézère (Laugerie Basse, Labatut et Cap Blanc). Les cent quarante-sept gisements et abris préhistoriques et les vingt-cinq grottes ornées de la vallée de la Vézère furent inscrits en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

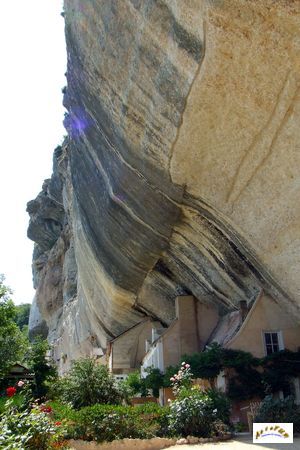

Falaise dans la vallée de la Vézère

La falaise de Laugerie Basse

La vallée préhistorique débute à Montignac, célèbre par la grotte de Lascaux, désignée comme "la chapelle Sixtine de la préhistoire" par l'abbé Breuil. En suivant la Vézère, nous allons trouver près de Sergeac, le site de Castelmerle.

Les abris de Castelmerle

Le site de Castelmerle se trouve dans le vallon des Roches formé par deux falaises se faisant face et séparé d'une centaine de mètres. Le vallon est orienté sud-est/nord-ouest. Ces falaises, longues de 400 m, présentent chacune six abris sous roche. Ces abris ont été occupés de 50 000 ans à 10 000 ans BP. Le site de Castelmerle a également été réoccupé au Moyen-âge où un important cluzeau (abri) y a été creusé. Les premières fouilles dans ce vallon furent effectuées en 1875 par Alain Reverdit. Marcel Castanet, propriétaire des lieux, y effectua des fouilles de 1903 jusqu'en 1960. L'abri Castanet fut classé Monument historique en 1912. Le Smithsonian Institute fouilla les lieux entre 1920 et 1930. En 1931, l'abri Blanchard bénéficia à son tour du classement aux Monuments historiques. Randall White de l'université de New York reprit les fouilles à partir de 1995.

L'abri Castanet

L'abri du Four

Les abris Blanchard et Castanet furent fouillés entre 1911 et 1913 par Marcel Castanet. Il y découvrit sur des blocs la première manifestation pariétale peinte aurignacienne (représentation d'animaux et quelques vulves gravées). Il y mit à jour également une riche industrie lithique et osseuse (des milliers de silex) et de nombreux éléments de parure (perles en ivoire de mammouth, en stéatite, en ambre, coquillage marin et dents perforées). Les coquillages de Méditerranée, l'ambre et la stéatite des Pyrénées témoignent des nombreux échanges avec d'autres groupes d'humains sur de longues distances. L'abri Blanchard est le plus riche gisement aurignacien d'Europe en industrie osseuse, en parure et en art sur bloc. Les différents fragments de parois effondrées ornées de gravures et de peintures récoltés dans ces deux abris furent étudiés par Denis Peyrony en 1935, par Henri Breuil en 1952, par Brigitte et Gilles Deluc en 1978, etc.. Les fouilles de ces abris furent reprises en 1995 par Randall White. En 2012 y fut découverte une plaque rocheuse (1,5 t) détachée de la paroi comprenant des gravures d'animaux et de symboles. La datation par C14 donna une date de 37 000 ans BP en faisant la représentation pariétale la plus vieille du monde.

L'abri Blanchard

L'abri Blanchard

.

.

L'abri Castanet

L'abri Castanet

L'abri Reverdit fut découvert en 1878 par Alain Reverdit. Il fut fouillé entre 1911 et 1912 par Marcel Castanet et Frank Delage. En 1923, Marcel Castanet y découvrit une frise en bas relief composé d'un cheval, de deux bisons et d'une tête d'ours. Cette frise est datée du Magdalénien. L'abri fut classé Monument historique en 1924.

L'abri Reverdit

L'abri Reverdit

L'abri du Roc d'Acier, long de 50 m et large de 6 m, fut fouillé pour la première fois en 1878 par Alain Reverdit. La fouille fut reprise entre 1911 et 1912 par Marcel Castanet et Frank Delage.

L'abri Roc d'Acier

L'abri Labatut, long de 50 m et large de 20 m, fut acheté en 1911 par Louis Didon qui le fouilla avec Marcel Castanet jusqu'en 1914. Ils y mirent à jour des blocs gravés (chevaux) et peints (cerf, mammouth, bison, main négative) et un squelette d'un enfant paré de perles et de coquillage. Ce squelette fut daté du Solutréen. L'abri fut classé Monument historique en 1931.

L'abri Labatut

L'abri Labatut

L'abri Souquette, long de 16 m et large de 5 m, fut fouillé en 1902 par l'abbé Landesque. Il fut à nouveau fouillé en 1903 par Marcel Castanet puis entre 1911 et 1912 par Otto Hauser. Marcel Castanet le racheta en 1918 et une nouvelle fouille fut effectuée en 1938 par Frank Delage. Dans cet abri fut mise en évidence la présence d'un atelier de fabrication de parure.

L'abri Souquette

L'abri Souquette

L'abri des Merveilles fut fouillée par Alain Reverdit, par Émile Rivière, par McCurdy et par Frank Delage. En 1926 y fut découverte une molaire de Néandertal. Des traces gravées et peintes (en rouge) furent reconnues sur les parois de l'abri. Les abris des Merveilles et Blanchard II furent occupés durant le Moustérien (85 000 BP). Les abris Souquette, Blanchard I et Castanet furent occupés à l'Aurignacien. Les abris Souquette, Labatut et Reverdit furent occupés au Gravettien, au Solutréen et au Magdalénien.

L'abri du Guetteur

L'abri du Guetteur

Les abris du Moustier

La descente de la vallée nous mène ensuite vers le Moustier. L'abri supérieur du Moustier a été fouillé par Édouard Lartet et Henry Christy en 1863. Le matériel lithique recueilli permit à Gabriel de Mortillet en 1869 de définir la période du Moustérien. Celle-ci débute à 250 000 ans BP et se termine vers 35 000 ans BP. Otto Hauser fouilla l'abri inférieur en 1906. Il y découvrit en 1908 les restes d'un adolescent néandertalien qu'il vendit au musée de Berlin. Ce squelette, sauf le crâne, fut visiblement détruit lors des bombardements en 1945. Les restes mis à l'abri par les Russes furent restitués à la République démocratique d'Allemagne (RDA) en 1958. Ils furent redécouverts dans les réserves du musée de Berlin en 1965 par H. Heise. En 1914, Denis Peyrony reprit les fouilles. Il établit une stratigraphie en douze niveaux et mis à jour une petite fosse contenant les restes d'un nouveau-né néandertalien. En 1921, seuls quelques ossements de ces restes furent décrits, le reste disparut. Ce nouveau-né fut redécouvert dans les réserves du musée national de Préhistoire de Les Eyzies en 1996. De nouvelles fouilles furent réalisées dans les abris du Moustier entre 1950 et 1961 par François Bordes. En 1969, Henri Laville et Jean Philippe Rigaud décrivirent plus précieusement la stratigraphie définie par Denis Peyrony. En 1982, Jean Michel Geneste et Jean Pierre Chadelle firent un nouveau sondage dans la zone témoin laissée par Denis Peyrony afin d'y recueillir des silex en vue d'une datation par thermoluminescence. Le sommet du dépôt fut ainsi daté entre 55 000 et 42 000 BP. De nouvelles fouilles furent effectuées à partir de 2014.

L'abri du Moustier supérieur

L'abri du Moustier inférieur

L'abri du Moustier inférieur

Crâne du Néandertalien du Moustier

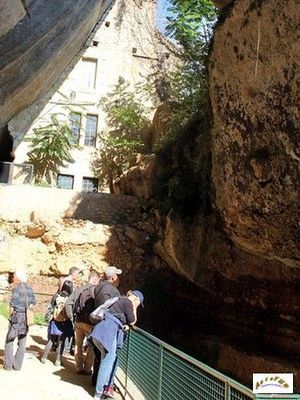

La Roque Saint-Christophe

En face du Moustier se trouve la falaise de la Roque Saint-Christophe occupée depuis la préhistoire. Les aménagements troglodytes effectués durant le Moyen-âge permettaient la présence de plus de mille cinq cents personnes sur le site.

Le site de la Madeleine

Notre périple nous conduit ensuite vers le site de la Madeleine, site éponyme du Magdalénien.

Le site de la Micoque

Dans le vallon de la Manaurie se trouve le gisement de la Micoque, le plus ancien gisement connu dans la région. Lors de l'arrachage d'une vigne en 1895 furent découvertes des pierres taillées. Les premières fouilles du site furent effectuées dès 1895 par Gustave Chauvet et Émile Rivière. Ils furent suivis par les fouilles de Louis Capitan en 1896, de Denis Peyrony en 1898, d’Émile Cartailhac en 1905 et par Otto Hauser entre 1906 et 1907. Le matériel lithique mis à jour permit de définir deux cultures préhistoriques éponymes de ce site, le Micoquien, caractérisé par le biface micoquien, et le Tayacien, caractérisé par la pointe de Tayac. Le site fut acquis par l’État, à la demande de Denis Peyrony, et classé Monument historique en 1922. Entre 1929 et 1932, Denis Peyrony reprit les fouilles. Il reconnut quinze strates archéologiques sur six niveaux riches en vestiges lithiques, mais pauvres en reste faunique. François Bordes fouilla également le site en 1956. Ces fouilles furent reprises entre 1980 et 1990 par Jean Philippe Rigaud et André Debenath. L'analyse géologique réalisée par Jean-Pierre Texier et Pascal Bertran permit de combler les lacunes sur la stratigraphie du site.

L'abri de La Micoque

L'abri de La Micoque

L'occupation de ce site de plein air fut datée entre 400 000 et 280 000 BP, ce qui en fait la plus ancienne trace d'occupation humaine en Périgord. À cette époque, la région était parcourue par des Homo Erectus. La stratigraphie comprend un "ensemble inférieur", épais de 2,50 m, constitué de gravier, de galets et de gros blocs ne contenant cependant aucun vestige archéologique. Cet ensemble est surmonté d'un "ensemble moyen", d'une épaisseur de 8 m, lui-même surmonté d'un "ensemble supérieur", épais de 2 m. L'"ensemble moyen" contient des vestiges du Tayacien (440 000 à 350 000 BP), du prémoustérien et du Micoquien (125 000 BP). Le niveau Micoquien a été totalement vidé de ces vestiges par les fouilles. Le site ne contenait aucun reste humain ni reste de foyer. Parmi les restes de faune, le cheval est majoritaire.

Les sites de Laugerie Haute et Laugerie Basse

La Vézère poursuit son chemin le long des falaises des Tours pour longer le site de Laugerie Haute et de Laugerie Basse. Laugerie Haute est un très vaste habitat, long de 180 m et large d'une trentaine de mètres. L'abri est masqué par d'énormes blocs, vestiges de la voûte, tombé durant le Magdalénien. Il est séparé en deux par un logis (château Chapoulie) du XVIIe siècle construit sur les blocs d'effondrement d'une partie de l'auvent de l'abri. Les fouilles entreprises en 1863 par Édouard Lartet et Henry Christy se poursuivirent presque en continu jusqu'en 1980. S'y succédèrent Paul Girod, Élie Massenat, Louis Capitan, Henri Breuil, Otto Hauser, Jean Gaston Lalanne, Jean et Geneviève Guichard. Parmi les fouilleurs se trouvait Denis Peyrony qui y travailla entre 1932 et 1935. En 1935, le propriétaire du site, J. Maury, dynamita la maison adossée au rocher et les blocs d'effondrement. Il découvrit sous les décombres, en 1938, l'abri du squelette. Trois squelettes y sont mis à jour dont un fut laissé en place. Une datation récente par C14 lui donna un âge de 8510 ans BP. Les fouilles furent reprises entre 1957 et 1959 par François Bordes et Philippe Édouard Lake Smith. Le site est classé Monument historique depuis 1927 et au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979.

Laugerie Haute

Laugerie Haute

Laugerie Haute

Laugerie Haute

Laugerie Haute est un site capital pour le paléolithique supérieur. Dans la stratigraphie épaisse de 5 m, représentant 10 000 à 12 000 ans de sédiments, furent reconnues quarante-deux couches archéologiques. L'occupation du site va du Gravettien (30 000 à 22 000 ans BP) jusqu'à la première moitié du Magdalénien (18 500 à 13 000 ans BP) en passant par le Solutréen (22 000 à 18 500 ans BP). Ce site a livré de remarquables œuvres d'art mobilier dont de nombreux blocs ornés de gravures et de sculptures d'animaux. Des galets gravés de figurations féminines dont un avec un rhinocéros sur une face et un triangle pubien sur l'autre face ont été datés du Gravettien. Parmi les objets se trouve un bâton percé en bois de renne décoré de deux mammouths affrontés datés du Gravettien et un contour découpé d'un félin daté du Solutréen supérieur. Un autre galet de gneiss de 30 cm de long présente des groupes de traits orientés en plusieurs sens réalisés de manière incontestable par un humain.

Laugerie Haute

Stratigraphie de Laugerie Haute

Le site de Laugerie Basse est une falaise de 500 m de long et d'une soixantaine de mètres de hauteur. À une quinzaine de mètres au-dessus de la Vézère sont situés une série d'abris sous roche dont l'abri des Marseilles, 50 m de long et 15 m de largeur, et l'abri classique, séparé par une cinquantaine de mètres d'éboulis. L'abri classique, intégralement fouillé, a été transformé en maison troglodyte toujours habitée. Le site fut découvert en 1864 par Édouard Lartet et Henry Christy et fouillé la même année par Paul de Vibraye et Adrien Franchet. Ils y découvrirent en 1864 une représentation humaine, la statuette nommée "La Vénus Impudique". En 1865, Élie Massenat y découvrit un squelette, l'"homme écrasé". Cette sépulture, considérée comme intentionnelle, fut datée de 19 300 à 18 600 ans BP. Lors des fouilles qu'il y effectua entre 1867 et 1868, l'abbé Landesque mit à jour une plaquette gravée dénommée "la Femme au renne". Otto Hauser reprit les fouilles entre 1907 et 1909, suivis à partir de 1912 par Denis Peyrony. Le propriétaire du site, Joseph Achille Le Bel, fit stopper les fouilles en 1927 pour préserver la stratigraphie. Classé Monument historique depuis 1940, le site fut acheté par le département de la Dordogne en 2011.

Laugerie Basse

Laugerie Basse

Laugerie Basse

Laugerie Basse

Laugerie Basse

Occupé entre 18 000 et 14 000 ans BP et entre 6000 et 5000 ans BP, le site de Laugerie Basse est un site majeur de l'art mobilier magdalénien. Plus de 500 objets d'art constitués de statuettes, de harpons, de coquillages, de poinçons, de fragments de parois gravées, etc. ont été découverts. Parmi ces objets, figurent la "Vénus Impudique", la première statuette féminine découverte au monde, la "Salamandre" (triton ?), la seule représentation trouvée à ce jour de cet amphibien, la "Femme au renne" et un ours assis.

Stratigraphie de Laugerie Basse

La Vénus Impudique

Bâton percée de Laugerie Basse

Plaquette gravée de Laugerie Basse

Renne gravée de Laugerie Basse

L'abri du Poisson

Entre la falaise de Laugerie Basse et la falaise du Fort de Tayac, s'ouvre, en rive droite de la Vézère, le vallon de Gorges d'Enfer. Le versant nord de ce vallon contient sept sites préhistoriques célèbres comme l'abri du Poisson, l'abri Lartet, l'abri Pasquet, le Grand abri (1600 m²) et les grottes d'Oreille-d'Enfer, d'Abzac et de Bil-Bas. L'abri du Poisson est un petit abri large de 8 m et profond de 7 m. Il fut fouillé pour la première fois par Paul Girod en 1892. Ces fouilles furent reprises en 1898 par Gabriel Galon. Lors des fouilles qu'il y effectua en 1912, Jean Marsan découvrit sur la voûte la gravure du poisson. Cette gravure en bas-relief de 105 cm de longueur fut vendue en secret au Musée anthropologique de Berlin. L'intervention de Denis Peyrony, chargé de la protection des sites par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, permis de stopper les travaux de découpe de l’œuvre en décembre 1912. Le site fut classé Monument historique en 1913. Denis Peyrony reprit les fouilles de l'abri entre 1917 et 1918. Il découvrit dans les déblais 140 fragments de roche portant des traces de peinture, de sculptures et de gravures. Il identifia deux niveaux archéologiques distincts. Un niveau Aurignacien I riche en objets en os nommés sagaie à base fendue et un niveau Périgordien V (Gravettien) riche en burins de Noailles. En 1975, Christian Archambeau et Alain Roussot découvrirent sur la paroi de l'abri une main négative noire.

L'abri du Poisson

L'abri du Poisson

Le bas-relief du Poisson, long de 105 cm porte également des traces de peinture. Le poisson est identifié comme un saumon atlantique (Salmo Salar). Des détails anatomiques permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un mâle en période de frai en automne lorsqu'ils remontent les rivières. Le plafond de l'abri comporte également une dizaine d'anneaux creusée dans la roche, une main négative, quatre entités graphiques en gravure fine et de nombreuses traces de peinture et de gravures. En provenance de cet abri, le musée de la préhistoire de Les Eyzies conserve une grande dalle portant des vestiges de gravure et cinq blocs sculptés (une vulve, deux silhouettes animales, un signe en empreinte). Selon la stratigraphie, l'abri reçut, avant 30 000 ans BP, un premier décor peint, gravé et sculpté. Ce décor, désagrégé puis enfui dans les sédiments, fut remplacé, après 30 000 ans BP, par un nouveau décor comprenant le poisson, la main négative et d'autres gravures d'animaux. L'abri fut comblé par les sédiments vers 21 000 ans BP.

Le Grand Abri de Gorge d'Enfer

Le Grand Abri de Gorge d'Enfer

Les Eyzies

Nous arrivons maintenant à Les Eyzies, la capitale mondiale de la préhistoire. Le village se niche au pied de sa falaise truffée d'abris sous roche et de cluzeaux (abri creusé au Moyen-âge). Dans le village de Les Eyzies sont situés des abris célèbres, comme l'abri de Cro-Magnon ou l'abri Pataud. L'érosion y a également formé quelques curiosités géologiques comme le Rocher de la Peine.

Falaise de Les Eyzies

Le

rocher de la Peine

Dans la capitale de la préhistoire, n'oubliez pas de visiter le Musée de la Préhistoire, abrité dans le château de Les Eyzies, et qui bénéficia en 2002 d'une importante extension.

Le Château de Tayac abritant le musée de la préhistoire

L'abri Cro-Magnon

L'abri de Cro-Magnon fut découvert en 1868, lors des travaux de construction d'une nouvelle route. Les fouilles effectuées par Louis Lartet mirent à jour les ossements de cinq individus (un enfant et quatre adultes) inhumés avec des outils lithiques et des parures de coquillages. Le site fut également fouillé en 1869 par Élie Massenat, en 1872 par Paul Broca, en 1897 par Henri Breuil et en 1907 par Denis Peyrony. Les ossements découverts en 1868 furent envoyés au Muséum National d'Histoire naturelle de Paris. Les autres éléments mis à jour furent achetés par Émile Rivière. Les caisses avec ces objets passèrent de main en main pour disparaître à Lausanne en Suisse. Il semblerait que les ossements d'une dizaine d'autres individus furent perdus (détruit ? Réenterrés ?). Il s'agissait des premiers restes d'hommes préhistoriques anatomiquement modernes (homo sapiens sapiens) mis à jour au monde.

L'abri de Cro-Magnon

L'abri de Cro-Magnon

Classé Monument historique en 1957, cet abri servit d'habitat pour les Aurignaciens (35 000 à 27 000 ans BP). Lorsqu'il fut presque comblé, l'abri servit de sépulture gravettienne. Les corps, recouverts d'ocre rouge et munis de parures, furent déposés dans un espace réduit en partie supérieure du remplissage en fond d'abri. En 2013 furent découvertes dans l'abri des peintures (un avant-train de bouquetin et des traits parallèles) qui semblent suggérer des pratiques rituelles liées au traitement des morts. Une nouvelle étude avec des méthodes modernes d’ossements conservés (plus de 120) permit de rendre à chaque individu ses ossements qui avaient été mélangés lors des fouilles de 1868. Il fut déterminé qu'il s'agit de deux hommes âgés, d'une femme très âgée d'un homme jeune et de quatre nourrissons. De nouvelles études du site et des vestiges archéologiques encore disponibles ont déterminé que le site fut occupé au gravettien ancien (28 000 ans BP). Si cette datation est confirmée, il s'agirait de la plus ancienne sépulture d'homo sapiens connue dans le sud-ouest de la France.

L'abri Cro-Magnon

Moulage du crâne de Cro-Magnon

L'abri Pataud

L'abri Pataud, situé 250 m en aval de l'abri de Cro-Magnon, fut découvert en 1899 par Émile Rivière qui y ramassa régulièrement des outils taillés en feuille de laurier. La famille Pataud habitant le site refusa cependant toute fouille. Classé Monument historique en 1930, ce n'est qu'entre 1953 et 1964 que Hallam Leonard Movius put fouiller cet ancien abri sous roche effondré. La stratigraphie, épaisse de 9,50 m, permit de définir que le site fut occupé à quatorze reprises entre 40 000 et 26 500 ans BP. À l'Aurignacien (35 000 ans BP), l'abri, peu profond, servit de campement de chasse. Au Gravettien (28 000 ans BP), l'abri, s'étant creusé et élargi, fit l'objet d'une installation de longue durée. Il y a 26 500 ans BP, l'abri passa d'une occupation saisonnière à une zone mortuaire. La fouille Movius mit à jour 250 restes humains représentant deux femmes, un homme, deux nourrissons et un jeune enfant qui avaient été déposés à même le sol dans la zone profonde et protégée, proche de la paroi. Des traces d'intervention secondaire sont attestées avec le prélèvement des membres postérieurs et de deux des crânes sur les trois adultes. Au Solutréen (20 000 ans BP), l'auvent de l'abri principal s’effondra. La partie droite du site (abri Movius) resta utilisée par les préhistoriques. Entre 2005 et 2015, Roland Nespoulet, Laurent Chiotti et Dominique Henry Gambier reprirent la fouille de la couche 2 de la stratigraphie. Ils mirent à jour 429 vestiges humains datés de 22 000 ans BP. Ces vestiges correspondent à une femme de 20-29 ans, d'un homme adulte, d'une femme adulte, d'un enfant de 5 ans, d'un nouveau-né de 3 mois et d'un nouveau-né de 6 mois. La jeune femme, nommée Madame Pataud, a été immortalisée par une statue visible dans le musée.

L'abri Pataud

L'abri Pataud

Le site est devenu une référence pour l’Aurignacien, le Gravettien et le Solutréen. Comme la fouille n'a été réalisée que sur 10 % du site, il s'agit d'une réserve archéologique pour le futur notamment au niveau des anciennes maisons troglodytiques de la ferme Pataud construite sur le site au XIXe siècle. Ces maisons ont été transformées en musée pour la conservation des 1 600 000 objets (industrie lithique, reste osseux humains et fauniques, objets d'art, parures, échantillon géologique, etc.) exhumé lors des fouilles. Parmi les objets emblématiques du site figurent un biface néandertalien (100 000 ans BP) réutilisé par Homo Sapiens et abandonné dans un niveau magdalénien, une petite statuette de 7,10 cm de hauteur, trouvée en 1963 dans le niveau 2 daté du Gravettien final, ou une dent humaine perforée, trouvée en 2008 dans le niveau 5 daté du Gravettien ancien. L'érosion a entièrement détruit les parois de cet abri qui étaient couvertes de nombreux décors pariétaux qui nous sont connus par les milliers de fragments portant des traces de peintures de gravures et de sculptures. Sur la voûte qui forme le toit du musée, subsiste cependant un superbe bouquetin sculpté en bas-relief. Celui-ci n'a été découvert que récemment, étant donné qu'il faut être couché sur le sol pour le voir.

L'abri Pataud

L'abri Pataud

Le bouquetin de l'abri Pataud

Vénus de l'abri Pataud

La Venus de l'abri Pataud

Stratigraphie de l'abri Pataud

Les Eyzies sont situés au niveau de la confluence entre la vallée de la Vézère et la vallée de la Beune. Celle-ci présente également quelques gisements préhistoriques célèbres.

L'abri du Cap Blanc

L'abri du Cap Blanc se trouve en rive droite de la Grande Beune. Exposé plein sud, il est creusé dans le registre sommital du coniacien supérieur à 15 m au-dessus du fond de la vallée. Cet abri, long de 16,50 m, profond de 3 m et haut de 4 m et séparé en deux parties par un pilier rocheux, fut fouillé pour la première fois en 1909 par Raymond Peyrille pour le compte du docteur Jean Gaston Lalanne. Il vida la quasi-totalité de l'abri en trois mois dégageant une frise monumentale. Cette frise, longue de 13 m, est composée de douze animaux (8 chevaux et 4 bovidés) dont les têtes, sauf une, sont toutes orientées vers la droite. Un des chevaux est représenté grandeur nature (plus de 2,20 m) avec une mise en relief supérieur à 20 cm. Lors de travaux, en 1911, fut mis à jour, à la base du dépôt archéologique, le squelette d'une jeune femme. Ce squelette fut vendu en 1926 au Field Museum de Chicago. Un moulage fut réinstallé sur le site en 2001.

La frise de l'abri du Cap Blanc

La frise de l'abri du Cap Blanc

La frise de l'abri du Cap Blanc

La frise de l'abri du Cap Blanc

Classée Monument historique depuis 1926, l'extrémité ouest de site fut à nouveau fouillée dans les années 1960 par Alain Roussot. Il réalisa également la première étude de la frise. En 1992, Jean-Christophe Castel et Jean-Pierre Chadelle fouillèrent les déblais des fouilles de Jean Gaston Lalanne. Les vestiges lithiques recueillis lors des fouilles permirent d'identifier des occupations du site successives au Solutréen, au Badegoulien, au Magdalénien moyen, au Magdalénien supérieur et à l'Azilien. L'occupation au Magdalénien moyen fut la plus intense. La sépulture et la réalisation de la frise sont attribuées à cette période. Propriété de l’État depuis 2006, la frise et le matériel archéologique furent réexaminés entre 2008 et 2010 par Camille Bourdier. Cette nouvelle étude permit de déterminer trois phases de décors successifs. En premier fut réalisé un grand bas-relief de profil gauche, trop fragmentaire pour pouvoir être identifié. Ce bas-relief fut ensuite remplacé par les chevaux et les bovidés monumentaux de profil droit, suivi de la sculpture en léger relief de petits bisons.

L'abri du Cap Blanc

Le squelette de la femme du Cap Blanc

L'abri Laussel

Situé à peu de distance de l'abri du Cap Blanc, l'abri Laussel, long de 115 m et large de 15 à 25 m, se compose du grand abri et du petit abri. Il fut fouillé pour la première fois en 1894 par Émile Rivière qui y reconnut une occupation solutréenne. Entre 1908 et 1914, Jean Gaston Lalanne y dégagea huit niveaux archéologiques allant du Moustérien au Solutréen. En 1911 furent dégagés des blocs gravés en bas-relief. Un de ces blocs ornés d'une représentation féminine fut vendu par Raymond Peyrille au Muséum de Berlin, où elle fut nommée "Venus de Berlin". En 1946, Gaston Lalanne et Jean Bouyssonie publièrent les archives de Jean Gaston Lalanne comprenant un inventaire de 10 522 pièces moustériennes (paléolithique inférieur) et 16 288 pièces du paléolithique supérieur. Cette collection fut léguée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux en 1961. Dans l'abri Laussel, le Solutréen est représenté par des pointes à cran, des silex taillés en feuilles de laurier et des pointes à face plane. Le niveau Gravettien, épais de 80 cm, contenait plus de 10 000 outils (grattoirs, burins, pointes de flèches, etc.) et éléments de parures (dents et coquillages percés). L'Aurignacien est représenté par des lames étranglées, des grattoirs carénés, des pics et des outils en os (pointes de sagaies, etc.). Le niveau Châtelperronien est moins riche en vestiges (grattoirs sur lame et quelques pointes de flèches).

La Vénus de Laussel

Le "Chasseur" de Laussel

La "Vénus de la carte à jouer"

Le grand abri livra également huit figures de cheval de toutes tailles et plusieurs blocs de 17 à 50 cm de hauteur gravés de vulves. Le site est particulièrement riche en représentation humaine avec les gravures de la "Venus à la Corne", du "Chasseur" (45,50 cm de hauteur et 24 cm de largeur), de la "Vénus à la tête quadrillée" (39 cm de hauteur et 38 cm de largeur), de la "Vénus de la carte à jouer" et la "Vénus de Berlin". Par contre, le petit abri ne livra aucun art préhistorique.

La "Venus de Berlin"

La "Vénus à la tête quadrillée"

Après les Eyzies, la Vézère poursuit ces méandres jusqu'à la Dordogne, dans laquelle elle se jette à la hauteur de Limeuil. Le long de son cours, les falaises présentent encore énormément de cavités naturelles ou creusées par l'homme durant le Moyen-âge.

Gisement de La Ferrassie

Au nord du village du Bugue se trouve le gisement de La Ferrassie classé monument historique depuis 1960. Il fut découvert en 1895 lors de la construction de la route reliant le Bugue à Rouffignac. Situé à la confluence de deux vallons, il est constitué en partie haute d'une plateforme légèrement inclinée vers le sud reliant deux cavités (petit abri et grotte classique) et en partie inférieure d'une grande cavité parallèle au vallon orienté est-ouest. L'effondrement successif des cavités formant un abri sous roche. Il fut fouillé entre 1902 et 1921 par Louis Capitan et Denis Peyrony. De nouvelles fouilles furent réalisées entre 1968 et 1973 par Henri Delporte, entre 2010 et 2015 par Alain Turq et Harold Lewis-Dibble puis entre 2016 et 2021 par Laurent Chiotti. La stratigraphie épaisse de plus de 10 m couvre le paléolithique moyen et supérieur.

Le gisement de La Ferrassie

Le gisement de La Ferrassie

La première occupation du site par l'homme de Néandertal, au niveau de l'entrée de la cavité inférieure, est datée de 85 000 ans BP. Il occupa ultérieurement la plateforme au-devant de la grotte classique. Les vestiges de cette occupation ont glissé dans la pente pour s'accumuler à l'entrée de la cavité inférieure puis de plus en plus loin vers l'intérieur de la cavité. Le dernier campement moustérien prit place au nord de la plateforme supérieure en avant du petit abri. Entre 45 000 et 40 000 ans BP, dans un niveau riche en industrie lithique de type "Moustérien de type Ferrassie", furent déposé, dans la cavité inférieure en dehors de la zone d'habitat, les corps de sept néandertaliens. Ces corps furent mis à jour en connexion anatomique ou disloqués par les mouvements de terrain. Il s'agit d'un homme âgé, d'une femme adulte (25-35 ans), d'un enfant d'environ 10 ans déposé dans une fosse, d'un enfant de 3 ans associé à des outils et déposé sous une dalle ornée de cupules, d'un enfant de 2 ans déposé dans une fosse, d'un nouveau-né de moins d'un mois associé à un fœtus déposé dans une même fosse et d'un fœtus de 7 mois accompagnés de deux racloirs et une pointe. Le squelette de l'homme âgé montre des signes de handicap qui ne lui permettait pas de se déplacer seul. Il témoigne que les Néandertaliens prenaient soin des siens. Cet homme était également inhumé dans le même alignement que la femme adulte, tête contre tête.

Stratigraphie du gisement de La Ferrassie

Le gisement de La Ferrassie

Vers 39 000 ans BP, au Châtelperronien, l'occupation du site se fit sur la plateforme supérieure. Les vestiges ont également glissé dans la cavité inférieure. Celle-ci s'est, par la suite, transformée en abri sous roche par l'effondrement de la paroi sud et du toit. Entre 36 000 et 30 000 ans BP, l'occupation aurignacienne se fit sur le côté ouest de la plateforme supérieure, dans la grotte classique et à l'est du grand abri nouvellement créé. Ce niveau archéologique livra des blocs gravés avec des représentations sexuelles féminines et des figures animales schématisées. Ces blocs gravés figurent parmi les œuvres d'art les plus anciennes du monde. L'occupation gravettienne, datée de 29 000 ans BP, se fit sur la plateforme supérieure et dans le grand abri. La stratigraphie de La Ferrassie permit d'établir la séquence chronologique entre l'Aurignacien et la Gravettien.

Bloc gravée du gisement de La Ferrassie

Vulve gravée sur un bloc du gisement de La Ferrassie

Les alentours des Eyzies abritent également de nombreuses grottes ornées dont quelques-unes sont accessibles au publics.

En savoir plus sur les grottes ornées

La vallée de la Vézère ne se limite pas à des sites préhistoriques et des grottes ornées. De nombreux châteaux et demeures médiévaux sont également visibles et visitables

En savoir plus sur les châteaux de la vallée de la Vézère

Les photographies ont été prises en 2002 et 2025

Y ACCÉDER:

Les différents sites décrits ici sont tous facilement accessible depuis le village des Eyzies qui constitue une excellente base de départ. Tous les sites sont accessible en voiture ou après une courte marche à pied. Pour leur visite, veuillez vous adresser au Musée de la Préhistoire ou à l'accueil de la grotte de Font de Gaume.

Les grottes ornées et les sites de Laugerie Haute, du Moustier et de l'abri du Poisson ne sont accessibles que sur rendez-vous (renseignement à l'accueil de la grotte de Font de Gaume ).

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 08 avril 2002

Cette page a été mise à jour le 10 octobre 2025