Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Le Musée national de Préhistoire des Eyzies est un musée majeur pour qui s’intéresse à la préhistoire, particulièrement dans la vallée de la Vézère en Dordogne. Sa visite est une bonne introduction aux différents sites visitables dans la vallée de la Vézère occupée par l'homme depuis 400 000 ans.

Le musée fut créé par Denis Peyrony (1869-1954), un pionnier de la préhistoire en Périgord. En 1923, il fait acquérir par l’État les ruines du Château des Eyzies afin d’y rassembler et préserver le patrimoine archéologique local. Les locaux du musée occupent le château médiéval qui subit au fil des ans plusieurs phases d'abandon, de restauration, et d'extension pour aboutir au musée actuel. Une extension moderne, conçue par l’architecte Jean-Pierre Buffi, a été inaugurée le 19 juillet 2004. Elle a permis d’agrandir notablement les surfaces d’accueil et d’exposition. L’architecture s’intègre dans le paysage avec un bâtiment adossé à la falaise monumentale. La falaise elle-même sert de décor / toile de fond dans certains espaces d’exposition. On entre dans le musée par un hall moderne lumineux, puis on traverse “l’entonnoir stratigraphique” (une galerie en spirale) qui marque symboliquement la transition du monde contemporain vers les temps anciens.

L'esplanade du musée

L'homme de Néandertal

Le musée conserve près de 7 millions de pièces, ce qui en fait l’un des plus riches en France pour la préhistoire. Parmi celles-ci, plus de 12 000 objets sont exposés en permanence. Parmi les objets exposés, nous trouvons des outils en pierre taillée (silex, etc.) permettant de suivre l’évolution technologique, des outils en os et en ivoire, des parures et des éléments d'art mobilier. Les vestiges de faune (animaux disparus, restes osseux), et les vestiges humains (anthropologie) permettent de mieux comprendre la vie, les habitats et les usages des hommes préhistoriques. L’art mobilier et l’art pariétal y sont représentés à travers des moulages, des reproductions ou des objets originaux. La constitution des collections s’est intensifiée surtout depuis les années 1980, avec des acquisitions visant à combler des lacunes chronologiques ou géographiques et d'améliorer la documentation scientifique des objets. Le musée a fait des campagnes importantes de restauration, notamment pour les objets en os ou les pièces fragiles. Le parcours d’exposition permanente est construit comme un fil chronologique qui permet de suivre l’évolution de l’humanité dans la région par les techniques, les usages, l'environnement, l'art, etc..

Passer la souris sur les photographies pour faire apparaitre les gravures

Le musée documente plus de 400 000 ans de présence humaine dans la région. On y voit des traces d’Homo Erectus, de Néandertal, les premières formes d’art, jusqu’aux magnifiques objets des Magdaléniens. Ces collections bien documentées attirent chaque année entre 150 à 200 chercheurs du monde entier.

Passer la souris sur les photographies pour faire apparaitre les gravures

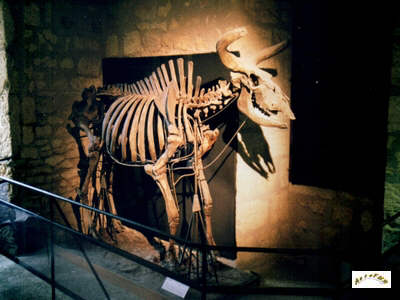

Squelette d'auroch

Quadrupède de l'abri d'Oreille d'Enfer

Parmi les pièces emblématiques du Musée national de Préhistoire, des Eyzies se trouvent :

- Le "Bison se léchant le flanc" provenant de l'abri de La Madeleine (Magdalénien supérieur). Il s'agit d'une sculpture sur bois de renne très expressive, le bison tournant la tête pour se lécher, très rare pour ce niveau de naturalisme.

Le "Bison se léchant le flanc"

- Le Bâton perforé et gravé de trois têtes de bovinés provenant de l'abri de La Madeleine (Magdalénien supérieur). En bois de cervidé, cette belle œuvre artistique permet d’observer les techniques de sculpture / gravure sur os, l’importance symbolique des animaux sauvages.

- Le "Bâton aux Mammouths affrontés" de Laugerie-Haute (Gravettien final / Protomagdalénien). C'est un bâton perforé d’environ 15 cm, orné de deux mammouths affrontés montrant une scène de combat ou une interaction animalière assez forte. C’est une des représentations d’art mobilier les plus expressives. Le travail de gravure est fin, l’objet est bien conservé, et illustre le symbolisme / la vie animale, très vivant pour cette époque.

- Le "Propulseur au félin" de La Madeleine (Magdalénien supérieur). C'est la partie décorative d’un propulseur en ivoire, sculpté en ronde-bosse. Le motif animal (félin ou autre selon les interprétations) est stylisé, mais détaillé. Le propulseur mêle utilité (outil de chasse) et art, ce qui rend l’objet particulièrement vivant comme témoignage culturel.

- Le Bâton perforé gravé d’une grue (échassier) provenant de Laugerie-Basse (Magdalénien supérieur). Ce bâton perforé est gravé d’un grand échassier, éventuellement une grue, avec un décor supplémentaire (stries, motifs décorés). Les représentations d’oiseaux sont rares dans l’art mobilier. Cet exemple est aussi bien documenté, et très esthétique dans sa finesse.

- La "Frise de bouquetins" gravés de la grotte Richard (Magdalénien supérieur). Cette gravure de bouquetins sur un support en "frise" est une pièce classique, très emblématique de la région et de cette époque.

Ce bloc provient de l'abri de la Chaire à Calvin.

Il est daté du Magdalénien moyen

- La Tortue en ronde bosse du Roc Saint-Cirq (Magdalénien moyen). Cette statuette en ronde bosse représentant une tortue fut sculptée dans un nodule de calcaire gréseux. La tortue est un sujet très peu représenté dans l’art mobilier préhistorique, ce qui en fait un objet exceptionnel.

- La "Baguette gravée du Peyrat" provenant du gisement du Peyrat à Saint-Rabier (Magdalénien final). Cette baguette en os est décorée sur les deux faces de plusieurs animaux (chevaux, antilope saïga, etc.). D'un petit format et d'une grande finesse, elle permet de voir comment les artistes de l’époque représentaient le monde animal avec le souci du détail.

- La Parure du Roc-de-Cave provenant de la sépulture du Roc-de-Cave (Magdalénien). Cette sépulture d'un jeune individu associé à une parure composée de 70 craches de cerf perforées et de quelques coquillages témoigne des pratiques funéraires, de l’importance de la parure dans les sociétés anciennes, le soin donné aux morts, la symbolique d’appartenance ou statuts.

Squelette d'un enfant néandertalien en provenance du Roc de Marzal

- La parure de perles en bois de renne (Périgordien 25 000 ans BP). Cette très ancienne parure montre l’importance de l’esthétique personnelle, de l’identité sociale ou rituelle.

Parures

- La "Lampe de Lascaux" découverte dans la grotte de Lascaux est un objet fonctionnel, mais aussi artistique, une pièce touchant le lien entre art pariétal et art mobilier.

La lampe de Lascaux

- Les crayons de matières colorantes provenant du gisement de Laugerie Haute (Magdalénien moyen) sont le témoignage des techniques et matériaux de pigmentation / couleur et permettent de comprendre la fabrication des pigments.

- Le Mégacéros est une reconstitution basée sur un squelette complet. Il s'agit d'un grand cervidé à la ramure imposante (jusqu’à environ 3 mètres pour l’espèce). Cette pièce, imposante et visuellement marquante, permet de comprendre la faune du Quaternaire et donne une idée de l’environnement dans lequel vivaient les hommes.

Le Mégacéros

- Outil en Feuille de laurier provenant du gisement du Fourneau du Diable à Bourdeilles (Solutréen supérieur). Il s'agit d'un outil bifacial en silex, aux bords très coupants, finement façonnés. C'est un excellent exemple d’outil utilitaire très évolué, montrant le savoir-faire, la finesse, la maîtrise technique et la diversité de l’outillage paléolithique.

Silex taillé en feuille de laurier

Les photos ont été prises entre 2002 et 2025

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 08 avril 2002

Cette page a été mise à jour le 14 février 2015