Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

C'est au néolithique (au moins depuis 4900 av. J.-C.) que les hommes se mirent à redresser de grosses pierres. Nous les nommons mégalithes. Avec la sédentarisation des hommes vint le sentiment de devoir marquer son territoire et de signaler son appartenance. Une grosse pierre marquera la frontière de mon monde, s'est dit l'Homme. Les grosses pierres devinrent des stèles dont le principe est toujours vivant. Les formes et les dimensions de ces pierres sont d'une variété infinie. La monumentalité et des tailles colossales n'ont jamais été un obstacle à leurs transports et à leur érection.

Vient ensuite le problème des morts. Certains hommes ou femmes ayant fait quelque chose qui marqua leurs congénères se devaient d'être honorés au-delà de leur disparition. On se mit alors à leur construire des maisons des morts en assemblant de grosses pierres. Les dolmens étaient nés. Leurs formes et dimensions sont aussi diverses qu'ils existaient de communautés. Après plusieurs millénaires d'utilisation, la construction de dolmens, tumulus et cairn prit fin (sauf dans certaines rares communautés). Mais leurs présences dans nos paysages perdurent.

Si la fonction des dolmens est clairement celle d'abriter des morts, sauf quelques-uns qui peuvent être considérés comme étant des sanctuaires ou des temples à des divinités qui nous sont inconnus, la fonction des menhirs est floue. Quelle signification donner à des menhirs dressés seul dans la nature ? Que signifient les alignements de menhirs ? Est-ce des sanctuaires ? Des calendriers ou des observatoires ? De nombreux alignements sont orientés selon des données astronomiques tels que les levées ou les couchers du soleil, de la lune ou d'étoiles. Nous ne le saurons probablement jamais, car nombreux sont les mégalithes qui ont été détruits par des hommes ignorant la raison pour laquelle d'autres hommes les ont dressés.

En plus des dolmens et des menhirs dûment reconnus par les hommes de science comme d'authentiques vestiges archéologiques, la nature a également contribué à dresser des pierres. Ces pierres dressées ou empilées ont certainement été reconnues et utilisées par nos ancêtres pour y pratiquer des cultes à leurs divinités. C'est pourquoi je les aie incorporés dans mon inventaire. Celui-ci ne sera jamais exhaustif, car les pierres dressées subsistantes dans nos paysages se comptent par milliers. Et ce ne sont qu'une infime partie de ceux que la nature et l'homme ont mis en place durant les millénaires passés.

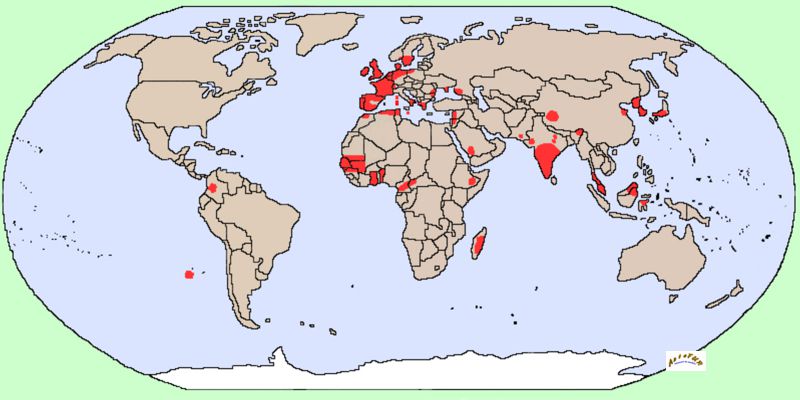

Répartitions des mégalithes

Les mégalithes sont présents en Europe, Asie, Afrique et en Amérique du Sud. En Europe, ils sont présents de la Baltique à la Méditerranée. On en trouve en Suède, au Danemark, en Allemagne du Nord, en Hollande, en Irlande, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Corse, en Sardaigne, en Italie du Sud et à Malte. En Asie, ils sont présents autour de la Mer Noire, en Israël, en Arabie Saoudite, en Inde, en Asie centrale, en Malaisie, dans le nord de Bornéo, en Corée et au Japon. En Afrique, on les retrouve au Sénégal, en Guinée, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en Éthiopie et à Madagascar. En Amérique, ils ont été érigés en Colombie et à l'île de Pâques.

La répartition des mégalithes dans le monde

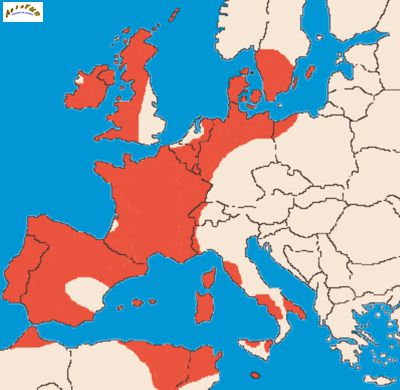

La répartition des mégalithes en Europe

Liste des plus importants alignements du monde

Les monuments mégalithiques survivant à l'heure actuelle, ne sont certainement qu'une infime partie de ceux qui ont été érigés. Les mégalithes n'ont survécu que dans les zones peu propices à l'agriculture.

Datations des mégalithes

Les plus anciens mégalithes ont été datés de 4900 ans av. J.-C.. Ce sont les premiers dolmens de Bretagne comme les dolmens de Kercado ou de Dissignac. En Europe, la construction des monuments mégalithiques c'est poursuivie jusque vers 1500 ans av. J.-C.. Par contre, la réutilisation des dolmens est attestée en France jusque vers 500 ans av. J.-C.. A Madagascar, les dolmens ont été utilisés jusqu'au XIXe siècle. Les statues de l'île de Pâques ont été érigées entre 1000 et 1500 ans apr. J.-C. soit la fin du Moyen-âge en Europe.

Les grands monuments sont cependant parmi les plus anciens. Les grands alignements bretons ont été construits entre 4000 et 3000 ans av. J.-C.. La construction de Stonehenge en Angleterre a débuté en 2750 ans av. J.-C. et c'est poursuivi jusqu'en 1500 ans av. J.-C.. Les grands dolmens de Newgrange et de Knowth sont datés de 2000 ans av. J.-C.. Les statues menhirs de Corse sont eux datés de 1000 ans av. J.-C.. Une étude des datations par C14 des vestiges osseux ou végétaux recueillie dans les dolmens et tumulus démontre une diffusion de la construction des mégalithes à partir de la Bretagne le long de la façade atlantique puis vers les côtes de la Méditerranée. Les plus anciennes datations sont pour la Bretagne de 4790 av. J.-C.. Suivent ensuite avec 4400 av. J.-C. des monuments de la Bretagne sud, du Languedoc, de la Corse, de l'Italie (Barri et du nord), de la Sardaigne. À partir de 4200 av. J.-C. viennent les monuments du nord et du sud de l'Espagne et du Portugal. À partir de 3900 av. J.-C. suivent les monuments d'Angleterre, d'Irlande, d'Aquitaine, d'Espagne, du Portugal et de Sardaigne. À partir de 3500 av. J.-C., les mégalithes s'implantent dans le bassin parisien et l'est de la France, la Hollande, le Danemark, l'Allemagne du Nord, la Suède et la région Rhône-Alpes avec la Côte d'Azur. À partir de 3000 av. J.-C., la construction de mégalithes se répand en Hollande et dans l'Italie du Nord (Dolomites). Entre 1900 et 1200 av. J.-C., elle se poursuit aux Baléares, en Corse, en Sardaigne, en Italie du Sud et en Sicile.

À l'heure actuelle, le mégalithisme survit dans certaines régions du monde où la civilisation moderne n'a pas encore supplanté les croyances ancestrales. Dans le centre de Madagascar, où le culte chamanique cohabite avec le christianisme, des pierres sont encore dressées à la mémoire des disparus. En Éthiopie, le peuple Konso dresse des menhirs sur les tombes des personnages importants. Des pratiques similaires existent à Assam au pied de l'Himalaya, en Insulinde ou dans l'île de Malekula dans les Vanuatu. En Malaisie sur les îles de Nias et de Sumba, l'érection de menhirs et la construction de dolmens sont toujours d'actualité. Ces différents lieux n'ont en commun que leurs isolements extrêmes.

Après un temps de désintérêts, les hommes se sont remis depuis la fin du XVIIIe siècle à ériger des mégalithes. Certains de ces mégalithes n'ont pas d'autre but que d'être décoratif, mais d'autres ont un but commémoratif retrouvant ainsi leur but initial.

L'extraction des dalles et des menhirs

Avant d'ériger un menhir ou un dolmen, il faut extraire une dalle de la roche. Les hommes du néolithique après avoir pris la décision de construire un monument allaient prospecter les alentours à la recherche de matériaux. Ceux-ci pouvaient se trouver sur quelques km2 ou sur quelques centaines de km2. Les pierres bleues de Stonehenge ont été transportées sur plus de 300 km. Les spécialistes du néolithique avaient une grande connaissance de la géologie. Ils sélectionnaient les pierres probablement au son. Les archéologues ont retrouvé une carrière d'extraction où une dalle a été abandonnée sans raison apparente. Lorsqu'on tape sur cette dalle, elle résonne de manière imparfaite ce qui trahit la présence de failles en son sein. Par contre, les dalles utilisées dans la construction des dolmens ne présentent pas ces défauts.

Une fois la roche choisie, le débitage pouvait commencer. Les carriers tiraient profit des failles horizontales notamment du granit que les géologues appellent failles de décompression. Ces failles apparaissent lors du refroidissement du magma. Pour dégager un bloc, les carriers creusent à l'aide d'outils lithiques plus durs que la roche à extraire, une rainure d'environ 5 cm de profondeur et de 3 cm de largeur tout autour du bloc. À intervalle régulier, ils creusaient des trous carrés de 20 cm de côté. Ils enfonçaient ensuite dans ces trous des coins en bois. Ces coins en bois exerçaient lors de leur mise en place une pression séparant le bloc du rocher. Ces coins en bois ont également pu être arrosés, l'eau faisant gonfler le bois. La méthode du choc thermique a aussi pu être utilisée. En faisant un grand feu autour du bloc, la chaleur fait éclater les blocs le long des failles préétablies.

Mais beaucoup de menhirs et de dalles étaient déjà détachés du substrat rocheux, les carriers n'ayant alors plus qu'à les transporter et les ériger. Les chercheurs pensent que les menhirs de Carnac étaient déjà présents sur place, détachés par l'érosion du socle rocheux.

Le transport de mégalithes

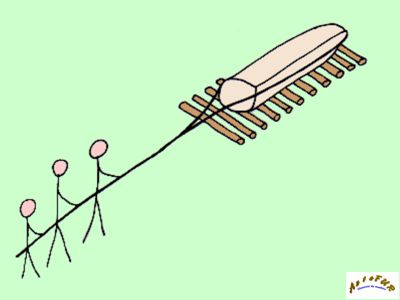

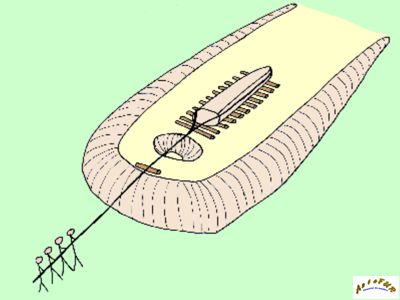

Des archéologues pensent que le transport des pierres se faisait à l'aide de rondins disposés sous les blocs de pierre. Les hommes faisant rouler les pierres sur ces rondins. Des expériences ont prouvé que 200 personnes suffisent pour le transport de blocs de 10 à 30 t. Le plus gros du travail consiste à ramener les rondins libérés de l'arrière du bloc vers l'avant. Cette théorie permet d'expliquer le transport de blocs de quelques dizaines de tonnes. Pour les gros blocs (100 t et plus) le transport par ce principe devient plus problématique. Il faut utiliser non plus des rondins, mais des troncs pour que la pression au sol soit répartie sur une grande surface et éviter ainsi que les troncs soient enfoncés dans le sol. Ce moyen de transport impose un rapport longueur / épaisseur maximal pour que les efforts de traction ne soient pas insurmontables. Ce mode de transport nécessite également pour des grands monolithes un chemin tracé sur une surface dure.

Le transport d'un menhir sur des rondins

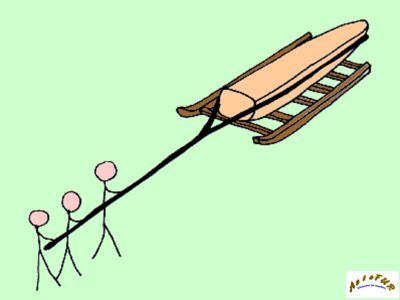

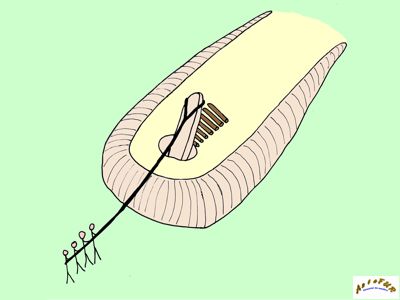

Une autre théorie propose le transport des blocs à l'aide de traineaux en bois glissant sur un lit d'argile humide. Des expériences ont permis de tirer de lourdes charges avec très peu d'effort. À Sumatra, des ethnologues ont pu observer au début du XXe siècle le transport de mégalithes. Claude Masset nous informe ainsi que sur toute la longueur du parcours étaient disposés deux rails parallèles faits de troncs d'arbres. Des traverses étaient fixées sur ces rails et le mégalithe fixé sur un traineau était halé par les hommes. Cinq cent vingt hommes ont ainsi tracté une pierre de plusieurs dizaines de tonnes sur une pente de plus de 40 % sous l'autorité d'un chef. Pour le halage des mégalithes, la force humaine est préférée (par les peuples qui le pratiquent encore) à la force animale. Aucun conducteur ne peut réussir à coordonner efficacement un troupeau de plusieurs centaines de bêtes de trait. La réactivité d'un groupe d'hommes mu par un même idéal permet d'anticiper l'inertie d'une masse telle qu'un mégalithe.

Le transport d'un menhir sur un traineau

Le transport fluvial ou maritime a certainement été utilisé. Ce type de transport est particulièrement économique en énergie, surtout lorsqu'il est possible d'utiliser les marées. Après avoir transporté le monolithe sur la plage, il suffit de le placer sur un radeau ou d'attacher autour de lui des rondins de bois pour que la marée montante le soulève. Après l'avoir emmené à sa destination, la marée descendante le dépose sur la plage. En tenant compte des densités des différents matériaux et de la poussée d'Archimède, soixante billes de bois de 4 m de longueur et de 40 cm de diamètre permettent de faire flotter un monolithe tel que la dalle de couverture de Gavrinis (environ 22 t).

Différents radeaux pour le transport des mégalithes par voie fluviale

Érection des menhirs et des dolmens

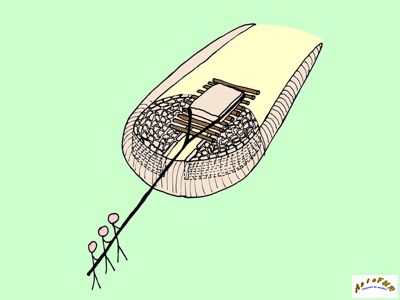

L'érection des menhirs a certainement été effectuée selon la technique utilisée pour la mise en place de l'obélisque de la place de la Concorde à Paris et schématisée sur le socle de cet obélisque. Pour cela, les hommes ont réalisé une rampe au bout de laquelle est creusé un trou en forme d'entonnoir. Le menhir est tiré en haut de la rampe d'où il bascule dans le trou. Il est ensuite redressé avec des cordages. Une fois le menhir en position debout, il est calé, et la rampe est détruite. Sur l'île de Pâques, une équipe de trente personnes a ainsi érigé un Moai (statue) de 18 t en une trentaine de jours. Pour les petits menhirs, il n'est bien sûr pas nécessaire de construire une rampe. Après avoir creusé la fosse pour le recevoir, des leviers et des cordes suffisaient pour l'ériger, voir même quelques hommes costauds. Les menhirs étaient préalablement à leurs érections préparés afin de régulariser leur surface en vue de la gravure. Le pied était également mis en forme afin de permettre d'ajuster sa position.

Le transport du menhir sur la rampe

L'érection du menhir

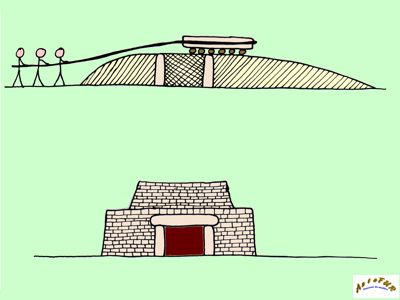

La construction des dolmens devait certainement être effectuée de la même façon. La mise en place des dalles latérales était précédée par le creusement de rigoles dans le sol. À Gavrinis, ces rigoles ont entre 30 et 40 cm de profondeur pour 50 à 60 cm de largeur et étaient remplis de sable permettant d'ajuster les dalles. À la nécropole des Granges en Ardèche, certaines dalles latérales des dolmens sont fichées dans des failles naturelles du sol. Les dalles étaient très souvent taillées afin de permettre leurs ajustements entre elles. Les monolithes de Stonehenge ont été pourvus de tenons s'emboitant avec les linteaux. Après avoir érigé la dalle de chevet et les dalles latérales, le dolmen était rempli de terre ou de pierres. En même temps était construit le cairn ou tumulus. Le tumulus servait de rampe pour faire glisser la dalle de couverture, à l'aide de rondins, au-dessus de la chambre. Après la mise en place de la dalle de couverture, le tumulus était achevé et la chambre vidée de son remblai.

La mise en place de la dalle de couverture d'un dolmen

La mise en place de la dalle de couverture d'un dolmen

Une autre théorie propose l'utilisation de levier pour le déplacement des dalles. Les défenseurs de cette méthode prétendent que la mise en place de la dalle de couverture du dolmen de Mané-Rutual à Locmariaquer, pesant 75 t, a nécessité 700 hommes travaillant durant 60 jours. Une autre estimation stipule que pour réaliser ce travail, il aurait fallu servir 42000 repas. À raison de 3000 calories par jour, ces travailleurs auraient nécessité 36 t de blé ou 63 t de bœuf ou 500 t de poissons.

Le dolmen avec son cairn terminé

L'érection des mégalithes a été une entreprise collective impliquant toute la communauté. Les archéologues pensent que le débitage, le transport et l'érection des menhirs des alignements de Carnac ont nécessités de 50000 à un million de journées de travail. Une telle entreprise n'est réalisable que sous l'autorité d'un chef charismatique. Les moyens matériels et le coût des travaux d'érection d'un dolmen ou d'un menhir ne peuvent être assumés que par les dignitaires les plus fortunées. À moins qu'une foi aveugle n'ait motivé la communauté afin de vénérer ses ancêtres ou une divinité. La peur du courroux de la divinité ou de la nature peut également expliquer la débauche de moyens mis en œuvre pour la construction de ces cathédrales du néolithique.

Les formes et la typologie des dolmens présentent des variations infinies. Il n'y a pas deux qui soient identiques, mais il existe des similitudes. Il y a autant de formes que de concepteurs. Chaque dolmen est spécifique. Un peu comme les maisons actuelles, beaucoup se ressemblent, mais il y a toujours des petites variations. Les scientifiques ont, depuis le XIXe siècle, classé les dolmens et ont pour cela défini quelques typologies (régulièrement remises en cause).

Nous trouvons donc :

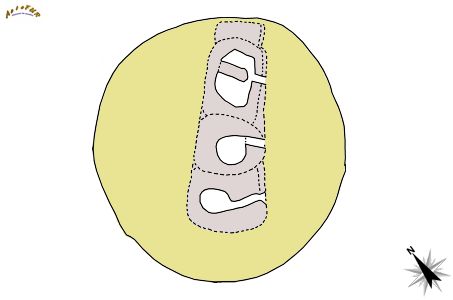

- Les chambres simples. De forme circulaire, elles sont couvertes par une voûte à encorbellement. Il s'agit probablement des plus anciens monuments. Exemple la chambre nord du cairn de l'ile Carn dans le Finistère.

Plan du cairn de l'Ile Carn

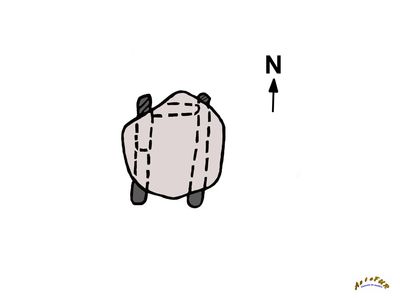

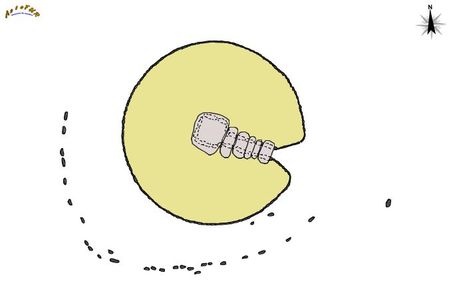

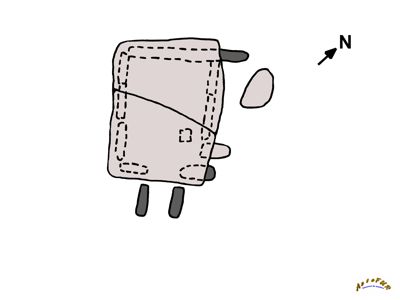

- Les dolmens simples. Ils sont constitués d'une dalle de couverture soutenue par deux ou plusieurs orthostates et d'une dalle de chevet. Ils sont généralement enfouis sous un tumulus ou un cairn sans accès à la chambre. Exemple le dolmen de Campoussy dans les Pyrénées-Orientales.

Plan du dolmen de Campoussy

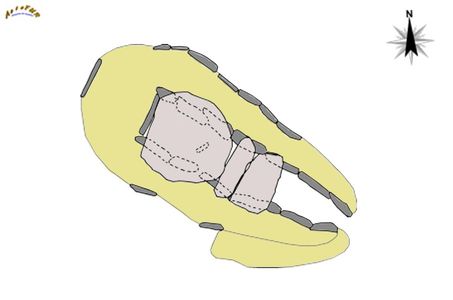

- Les dolmens en "V". Ils sont constitués d'une grande chambre s'évasant à partir de l'entrée pour former un plan en "V". Exemple le dolmen de Ty ar Boudiged à Brennilis dans le Finistère.

Plan du dolmen de Ty ar Boudiged

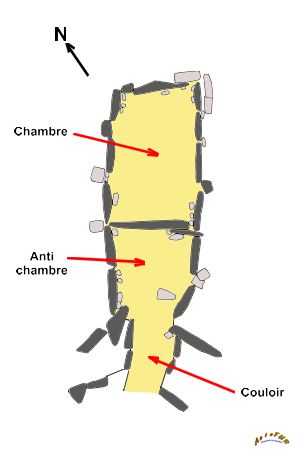

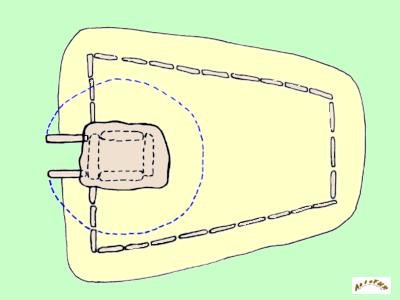

- Les dolmens à couloir. Ils ajoutent au dolmen simple un couloir d'accès à la chambre de longueur variable débouchant en façade du cairn ou du tumulus. La chambre est de forme carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale. Dans certains cas, il est difficile de les distinguer des allées couvertes. Exemple le dolmen de Kercado à Carnac dans le Morbihan.

Plan du dolmen de Kercado

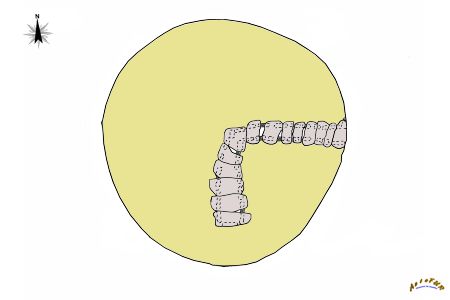

- Les dolmens à couloir à chambre compartimentée. La chambre quadrangulaire est divisée en compartiment par des dalles verticales. Exemple le dolmen de Gaoutabry dans le Var.

Plan du dolmen de Gaoutabry

- Les dolmens à couloir coudé ou allée couverte coudée. La chambre et le couloir forment un coude (pas forcement à angle droit). Exemple le dolmen de Luffang ou l'allée couverte du Rocher dans le Morbihan.

Plan de l'allée couverte du Rocher

- Les dolmens transeptés. Ils sont constitués d'une chambre terminale formant avec le couloir un "T". Deux (ou plus) chambres se greffent de part et d'autre du couloir. Ces dolmens se trouvent principalement autour de l'estuaire de la Loire. Exemple le dolmen des Mousseaux dans la Loire-Atlantique.

Plan du dolmen des Mousseaux

- Les dolmens angevins. La chambre carrée ou rectangulaire est précédée d'une antichambre formant un portique. La chambre est très haute alors que l'antichambre est étroite et basse. L'intérieur de la chambre est souvent cloisonné par des dalles verticales. L'accès à la chambre est souvent fermé par une porte monolithique. Les orthostates sont très réguliers et travaillés. Ces dolmens sont parmi les plus grands qui aient été construits et ils sont principalement présents dans la région de Saumur dans le Maine-et-Loire. Exemple le dolmen de la Frébouchère en Vendée ou le dolmen de la Pierre Levée à la Chapelle-Vendomoise dans le Loir-et-Cher.

Plan du dolmen de la Frébouchère

- Les dolmens angoumoisins. Ils possèdent une chambre quadrangulaire avec un couloir décentré formant un plan en forme de "P" ou de "Q". La dalle de couverture de la chambre est une pierre brute d'un poids imposant. Les orthostates sont travaillés avec soin pour être jointifs et les faces internes de la chambre sont finement apprêtées par bouchardage et lissage. Ces dolmens sont spécifiques à la région d'Angoulême.

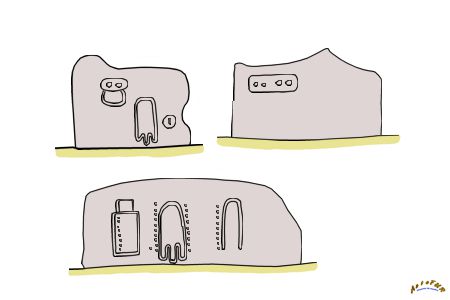

- Dolmen à antennes ou de type Schworstadt. Il s'agit d'un dolmen simple avec une chambre carrée accessible par une "dalle hublot" précédé d'un vestibule délimité sur les côtés par deux dalles verticales. Ils sont spécifiques à la Franche-Comté, à la Suisse et au sud de l'Allemagne. Exemple le dolmen de Brévilliers dans la Haute-Saône.

Plan du dolmen de Brévilliers

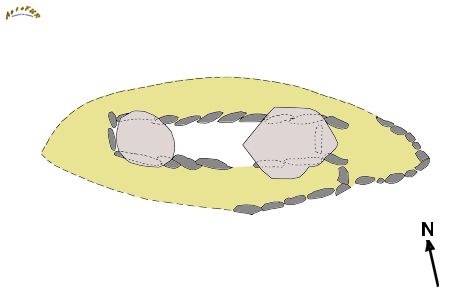

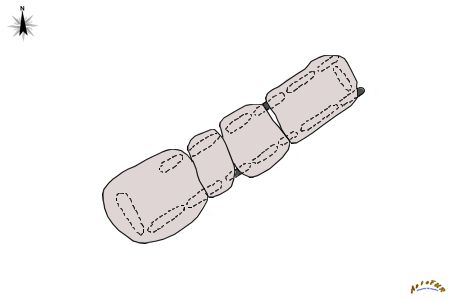

- Allée couverte. Elle est constituée d'une chambre très allongée et rectangulaire. Souvent confondu avec un dolmen à couloir. L'entrée de la chambre se trouve à une des extrémités. Exemple l'allée couverte de Poulhan dans le Finistère.

Plan de l'allée couverte de Poulhan

- Allée couverte à entrée latérale. Variante de l'allée couverte où l'entrée n'est pas placée à une des extrémités, mais se trouve sur un des longs côtés de la chambre. Exemple l'allée couverte de Crech'Quillé dans les Côtes-d'Armor.

Plan de l'allée couverte de Crech'Quillé

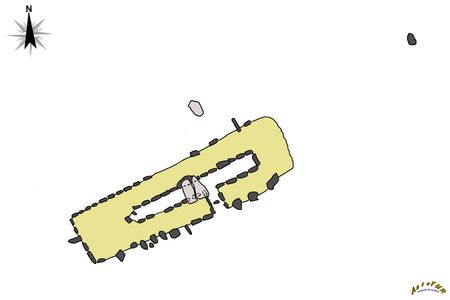

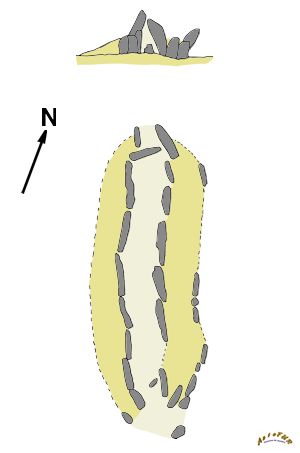

- Allée couverte armoricaine. La chambre est construite au-dessus du sol et est couverte de dalles. L'ensemble est enfoui sous un tumulus ou cairn de forme allongée. Exemple l'allée couverte de Kergentuil dans les Côtes-d'Armor.

Plan de l'allée couverte de Kergentuil

- Allée couverte arc-boutée. Les orthostates sont inclinés vers l'intérieur et se soutiennent mutuellement économisant ainsi les dalles de couvertures. Exemple l'allée couverte de Lesconil dans le Finistère.

Plan de l'allée couverte de Lesconil

- Allée couverte de type "Aude". Elles possèdent une antichambre et la chambre a une hauteur décroissante depuis l'entrée.

- Allée couverte de type "bassin parisien". La chambre est aménagée dans une tranchée creusée dans le sol. Les orthostates peuvent être remplacés par des parois en pierre sèche ou en bois. La couverture n'est pas toujours constituée de dalles mégalithiques. Exemple l'allée couverte du Cimetière des Anglais dans le Val-d'Oise.

L'allée couverte du Cimetière des Anglais

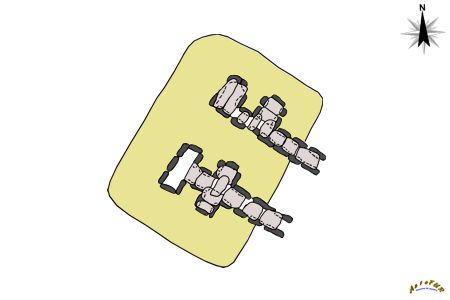

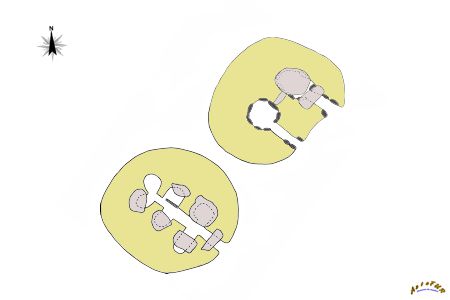

- Allée couverte à chambres latérales. Variante d'allée couverte sur laquelle des chambres se greffent de part et d'autre du couloir. Exemple le dolmen du cairn sud de Larcuste dans le Morbihan.

Plan des dolmens de Larcuste

- Allée couverte de type "Aquitaine". La chambre a une largeur d'environ 1 m et sa hauteur croit depuis l'entrée jusqu'au chevet. La dalle de chevet, particulièrement soignée, peut être plus large et plus haute que la chambre. L'entrée est orientée vers l'est. Spécifique à un petit territoire au sud de l'estuaire de la Gironde.

- Allée couverte de Westphalie et de Hesse. Allée couverte spécifique aux pays germaniques comprenant une entrée axiale ou latérale. Également nommé Steinkiste.

L'Angleterre et l'Irlande connaissent d'autres variantes :

- Court-Tombs. Au sein d'un cairn est disposée une cour sur laquelle se greffent une ou plusieurs chambres.

- Portal-Tombs. Ils sont constitués d'une chambre de petite dimension (2 à 3 m de longueur et 1 à 2 m de largeur) délimitée par des murets en pierre sèche et quelques gros orthostates. La chambre est couverte par une dalle unique de grande dimension. L'accès à la chambre se fait par un portique. Dépourvus de leurs cairns, ils ont l'allure d'un grand portique formé d'une énorme dalle supporté par deux piliers. Exemple le dolmen de Lanyon Quoit en Cornouailles en Angleterre.

- Wedge-Tombs. Littéralement dolmen en "coin", ils sont en forme d'allée couverte de 6 à 8 m de longueur avec une entrée plus large et plus haute que le fond de la chambre.

- Passage-Tombs. Dénomination irlandaise des dolmens à couloir.

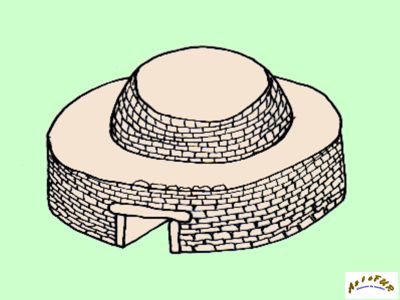

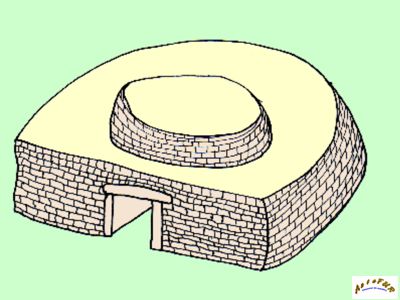

Tous les dolmens étaient enfouis dans un tumulus (terre) ou un cairn (pierre). La hauteur de celui-ci était variable. Le dolmen pouvait être totalement enfoui ou la dalle de couverture pouvait rester visible. Les dolmens dont la chambre était couverte par une voute à encorbellement étaient totalement recouverts par le tumulus ou le cairn. La forme du tumulus ou du cairn pouvait être ronde, ovale, carrée, rectangulaire, trapézoïdale, allongée, etc. La forme sommitale des tumulus et des cairns reste hypothétique, elle pouvait être plate, en dôme, ou avoir la forme d'une pyramide à degrés. La partie supérieure si elle était plate pouvait également avoir supporté des constructions en matériaux périssables.

Certains dolmens étaient peut-être dépourvus de tumulus ou de cairn comme le suggèrent les Portals-Tombs irlandais ou certains dolmens danois. Ils pouvaient être entourés ou recouverts par des structures en bois ou autres matériaux périssables. Dans ce cas, le dolmen était plus un sanctuaire ou un temple où se déroulaient des cérémonies qu'une tombe.

La fonction des dolmens

Les dolmens sont des tombes collectives. Ils ont été utilisés durant de longues périodes dépassant souvent les 1000 ans. On peut les comparer à nos caveaux familiaux. Les défunts étaient déposés dans la chambre souvent parés de leurs bijoux et entourés d'offrandes comme des armes, des poteries et de la nourriture. Avant la mise en place d'un nouveau corps, les utilisateurs procédaient au rangement des ossements présents. Les archéologues ont ainsi trouvé des empilements d'os, des poses de dallages sur les ossements précédents ou des cloisonnements de la chambre. Les utilisateurs ont certainement aussi procédé au retrait des os des défunts les plus anciens pour faire de la place aux nouveaux. Dans certains cas, plus rares, les défunts étaient préalablement incinérés. Il nous est cependant totalement impossible de connaitre quelles cérémonies et quels rites étaient pratiqués lors de la mise en place d'un défunt ou le rangement des os. Dans un des dolmens de la nécropole des Granges en Ardèche, les archéologues ont dénombré pas moins de 129 individus. Les dolmens n'ont pas seulement été utilisés par les hommes qui les ont construits. Certains dolmens ont été réutilisés par les civilisations suivantes. Des inhumations de l'âge du fer (750 av. J.-C.) ou mérovingienne (500 à 750 apr. J.-C.) ont été attestées.

Les fouilles récentes de dolmen, notamment dans le sud de la France, ont pratiquement toutes démontré que ces monuments ont fait l'objet d'une condamnation. Lors de l'arrêt du fonctionnement du monument, celui-ci ne fit pas l'objet d'un abandon pur et simple ou d'une destruction, ce qu’auraient pu mécontenter les ancêtres qui habitaient le territoire avant eux. Le monument avait une telle importance dans le paysage et pour ses habitants qu'il ne pouvait rester à l'abandon. Des travaux visant à l'effacer du paysage tout en le respectant étaient nécessaires. Le cairn ou le tumulus était complété pour le rendre invisible en le réduisant à une simple ondulation du terrain. Ces travaux de condamnation étaient quelquefois plus importants que ceux nécessaires à la construction initiale. Cette pratique de condamnation fut également démontrée en Angleterre et au Portugal. Elle était peut-être généralisée.

Voici à quoi devait ressembler un dolmen

Il est communément admis que les dolmens sont des tombeaux, mais ce n'était peut-être pas leur fonction initiale. Les églises érigées depuis le début de la chrétienté sont destinées à honorer le dieu des chrétiens, mais servaient également de lieu de sépultures pour certains hommes. Les dolmens étaient peut-être des temples destinés à honorer une divinité ou à célébrer un culte. Il y aurait donc des "cathédrales" (les plus grands monuments), des "églises" et des "chapelles" (les plus petits dolmens). Ce qui pourrait expliquer le faible nombre de personnes inhumées dans ces monuments par rapport à la totalité des occupants du territoire sur lequel ils ont été construits.

Certains dolmens sont effectivement reconnus comme étant des temples. Leurs constructions particulières ou leurs décorations devaient contribuer à l'exécution de rituels. La présence du "Roof-box" au-dessus de l'entrée du dolmen de Newgrange permet au rayon du soleil levant lors du solstice d'hiver d'illuminer le fond de la chambre. Était-ce uniquement destiné au réveil des morts ? Et que dire des gravures du dolmen de Gavrinis qui est certainement le plus mystérieux des dolmens ? Les temples mégalithiques de l'île de Malte sont eux destinés à la vénération d'une déesse-mère dont l'origine remonte au paléolithique. De nombreuses gravures en forme d'écusson ou des gravures de paires de seins présentes dans les dolmens sont considérées comme des représentations de cette divinité primitive symbolisant la mère primitive. De nombreuses variantes de cette représentation existent dans les dolmens de Bretagne, de Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que dans des hypogées d'autres régions.

La fonction des menhirs

Diverses théories ont été avancées pour expliquer les menhirs. Certaines sont loufoques et peu crédibles comme celle faisant des menhirs un balisage permettant à des extraterrestres de retrouver les gisements d'uranium présent sur terre. Ou celle d'un balisage des chemins en cas de chutes de neige… Trois explications semblent être plus proches de la vérité.

Pour les radiesthésistes, les menhirs servent à équilibrer les forces telluriques. Chaque menhir est l'équivalent d'une aiguille d'acupuncture placé sur un point bien précis d'une maille tellurique. Un menhir isolé se situe généralement au-dessus de l'endroit où un courant tellurique se divise en deux ou trois branches. Dans un cromlech, le menhir central se trouve au point de bifurcation et il y a une pierre de l'enceinte au-dessus de chacun des divers courants. Les dolmens sont eux édifiés au-dessus des points de divergences de nappes souterraines. L'allée couverte des Pierres Plates à Locmariaquer suit très exactement le cours d'un ruisseau souterrain. Le soleil produit un nombre important de particules à haute énergie qui soumettent la terre à un bombardement permanent de radiations dangereuses pour la vie. Le champ magnétique terrestre nous protège de ces radiations. Cependant, une partie de ces radiations passent au travers notamment au niveau des pôles où le champ magnétique est moins dense. Ces radiations provoquent les aurores boréales. Les radiations, passant au travers du bouclier que forme le champ magnétique terrestre, sont véhiculées par les courants telluriques. Pour certains radiesthésistes, les sanctuaires mégalithiques ont été délibérément construits pour capter ces énergies. Ces sanctuaires seraient donc des capteurs d'énergie solaire ou cosmique dans lesquels les pèlerins venaient se recharger à certaines époques de l'année.

Selon certains chercheurs, les menhirs servaient à l'observation des astres et au calcul du temps. Ainsi, les alignements de Carnac seraient un système calendaire représentant les jours à Kerlescan, les mois à Kermario et les années au Ménec. Les mesures sont basées sur l'observation des mouvements du soleil à Kerlescan et à Kermario et de la lune au Ménec. D'après ces chercheurs, il serait également possible de retrouver les mouvements de plusieurs planètes et d'étoiles dans ces alignements. Les alignements d'Erdeven seraient un système de mesures du temps basé sur l'observation des mouvements de la Grande Ourse. Beaucoup de monuments mégalithiques, tel que le dolmen de Newgrange sont alignés sur le lever du soleil au solstice d'hiver.

Des recherches récentes ont démontré que Stonehenge était aligné sur des positions particulières du soleil et de la lune lors des solstices et des équinoxes. Des calendriers solaires ont également été mis en évidence parmi les gravures rupestres du Mont Bégo dans les Alpes, contemporaines des mégalithes. Il serait de même des gravures et peintures rupestres des grottes paléolithiques qui pourraient figurer des cartes du ciel.

Actuellement à Madagascar, de grandes pierres, nommées "Vato Lahy, sont dressées pour commémorer les morts ou pour marquer le territoire. Des petites, nommées "Vato Lampy", sont dressées à l'occasion de cérémonies d'évocation des ancêtres. Certaines de ces pierres sont également des cénotaphes dédiés à des morts dont le corps n'a pas été retrouvé. Ces menhirs sont entourés de construction en bois formant des enclos funéraires disposés côte à côte. Il se forme ainsi des alignements sans aucune préméditation. Au centre de l'île de Sulawesi, le peuple Toraja érige des menhirs dans un champ cérémonial au bord duquel sont sacrifiés des porcs et des buffles. Au fil des cérémonies se constituent ainsi des champs de menhirs. Ces menhirs disposés en désordre, en ligne ou en cercle restent au fil des siècles pour ces peuples non matérialistes les marqueurs impérissables de leurs identités. Les menhirs pourraient donc être des stèles commémoratives érigées à la mémoire des personnages les plus illustres (et les plus riches) de la communauté à l'image de nos stèles et statues actuelles.

Le temps ayant fait disparaître les constructions en bois et provoqué l'oubli du défunt, le menhir peut devenir l'objet d'un culte de fécondité. Les femmes en mal d'enfants viennent jeter des cailloux sur le sommet du menhir. Si le caillou se pose et se maintient sur le menhir alors, le vœu d'enfanter peut se réaliser. Beaucoup de menhirs à travers le monde connaissent le culte de fécondité.

Il en ressort que les menhirs ont été érigés dans différents buts. Certains alignements ont été conçus comme des calendriers permettant aux hommes du néolithique de rythmer la marche du temps. Fonction essentielle pour des agriculteurs/élévateurs afin de connaitre la période des semailles ou l'heure de la transhumance des troupeaux. La plupart des menhirs peuvent cependant être considérés comme des stèles commémoratives et des marqueurs de territoires. La hauteur des menhirs pouvant être un symbole de la puissance de la communauté ou de la vénération vers le défunt comme l'était sans doute le volume des dolmens. En tant que marqueur du territoire, l'érection d'un mégalithe a une notion d'éternité. Pour Jean-Paul Demoule, un mégalithe a pour signification " Notre occupation est légitime et définitive. Elle durera autant que dureront ces pierres que nous avons érigées ".

Le rôle des menhirs comme stèles commémoratives se confirme dans l'évolution qu'ils vont subir. Dans le sud de la France et en Corse, vers 1000 av. J.-C., vont être érigées des statues-menhirs dont la forme anthropomorphe ne fait aucun doute. Et en Égypte, les hommes ne vont plus ériger des menhirs bruts, mais des obélisques remarquablement taillés et gravés. Ces obélisques ont été dressés afin de commémorer un évènement ou un homme. Dans tous les pays, les pierres brutes ont laissé la place aux statues. Mais les menhirs, pierres sommairement taillées, ont souvent mieux résisté aux outrages du temps.

Liste des plus importants alignements du monde

Art mégalithique

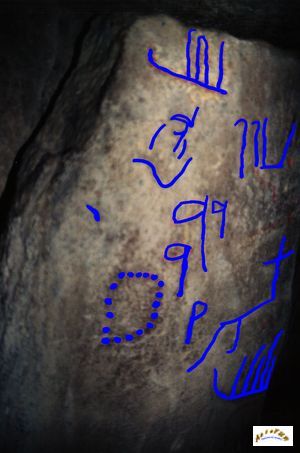

Au sein de différents dolmens et sur certains menhirs figurent des gravures essentiellement constituées de décors gravés ou sculptés. Sur certains menhirs, notamment au Portugal, les chercheurs ont pu identifier des traces de couleurs. Peut-on imaginer que la plupart de ces pierres dressées aient été gravées et peintes ? Quatre mille cinq cents ans d'érosion n'ont laissé subsister que les gravures les plus profondes. Parmi celles qui subsistent de nombreuses le doivent à leur enfouissement durant de longs millénaires. Cet art mégalithique a été daté du Ve et du VIe millénaire av. J.-C.. Il ne concerne cependant pas l'ensemble des zones géographiques où l'on retrouve des mégalithes. Des gravures ont été retrouvées sur les mégalithes situés en Bretagne, la Loire-Atlantique, en Charente, dans le Bassin parisien, en Bourgogne, dans le sud de la France (statues-menhir du Tarn, de l'Aveyron, du Gard, des bouches du Rhône et de la Corse), en Galice espagnole, au Portugal, en Irlande, au Pays de Galles, dans les Orcades, en Allemagne du Nord, au Danemark, en Suède, en Suisse (Sion) et en Italie (Aoste).

Les éléments de l'art mégalithiques se composent essentiellement des éléments suivants pris isolément ou combinés entre eux :

- Cupules. Ce sont de petites dépressions de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre réalisé par piquetage ou taraudage dans la pierre.

Cupules sur la dalle de couverture du dolmen du Creu de la Falibe

- Signes en "U". Ces signes présentent des branches droites ou retroussées. Ils sont également appelés corniformes ou jugiformes en raison de leur ressemblance avec les encornures de bovidés ou des jougs d'attelage.

Signe en "U" au dolmen de Gavrinis

- Signes en crosse. Il s'agit de lignes verticales droites ou légèrement cambrées et plus ou moins fortement retroussées à leur partie supérieure.

Dalle de chevet du dolmen des Marchands

Dalle de chevet de l'allée couverte de Mougau Bihan

- Lignes ondulantes ou brisées. Elles sont disposées en chevrons ou verticalement ou horizontalement. Elles ont parfois un aspect serpentiforme avec un renflement céphalique.

Lignes ondulantes sur un orthostate du Petit-Mont

- Haches. Elles peuvent être complète avec une lame triangulaire en pierre polie prise dans un manche fréquemment recourbé à son extrémité ou schématisé avec le manche réduit à un trait et la lame réduite à un triangle, voir a un trait perpendiculaire aboutissant à l’extrême a une croix ou a un "7". La lame peut également être représentée seule, le plus souvent en un simple triangle ou alors très réaliste avec un talon pointu, parfois perforé, et un tranchant évasé. Elles peuvent également être très complexes avec une grande lame prise dans une sorte de gaine.

La hache de la dalle de couverture du dolmen des Marchands

Haches et spirales dans le dolmen de Gavrinis

- Hache-charrue. C'est une appellation du XIXe siècle. Cette figure ne représente peut-être pas une hache ni une charrue, mais plutôt un objet cultuel ou d'apparat. Serge Cassen y voit la représentation d'un cachalot.

La hache-charrue du dolmen de Pennhap

Hache-charrue du dolmen de la Table des Marchands

- Écusson ou bouclier ou scutiforme ou idole. Elle évoque un blason retourné, pointe vers le haut, avec un corps presque carré, un épaulement arrondi et un rostre sommital. Elle représente de manière abstraite une figure anthropomorphe. Elle est également nommée idole à cheveux, marmite et déesse en écusson.

Ecussons dans l'allée couverte des Pierres Plates

- Palettes. C'est un signe allongé de grande taille avec une partie supérieure très large et une partie inférieure très étroite terminé en pointe ou en léger crochet. Ce signe est interprété comme un objet symbolique en matière périssable. J. L'Helgouac'h proposa un rapprochement avec un aviron emblème du passeur d’âme dans la mythologie étrusque.

Les palettes de l'allée couverte de Prajou-Menhir

- Seins. Il s'agit de rondeurs, toujours par paire, dégagée par un large et profond piquetage de la paroi alentour.

Les paires de seins de l'allée couverte de Prajou-Menhir

Les seins avec colliers de l'allée couverte de Kergentuil

- Colliers. Signe associé aux seins formant un arceau disposé sous les seins sauf dans le bassin parisien. Il peut représenter des bras croisés.

- Naviformes. C'est un signe représentant une embarcation avec parfois leur équipage.

Menhir de Kermaillard

Dalle du dolmen de Mané-Lud

- Arcs. Il est parfois accompagné de flèches et d'un carquois.

- Zoomorphes. Signe en forme d'animaux essentiellement des bovins et des serpents.

Le cachalot du dolmen de Mané-Lud

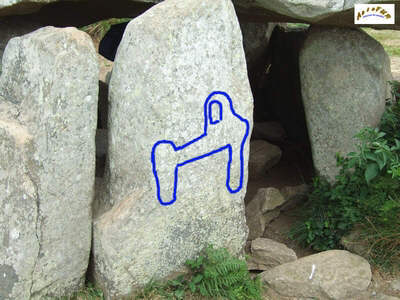

- Anthropomorphes. Signe en forme de silhouette humaine. Les plantes de pieds humains du dolmen du Petit Mont dans le Morbihan font partie de ces signes. Ces signes ont dérivé avec le temps pour donner les statues-menhirs.

On trouve également des quadrillages, des losanges, des lignes spiralées ou en triskells (spécifique à l'Irlande), des soleils et des étoiles.

Un des soleils du dolmen du Petit-Mont

Sur beaucoup de mégalithes, ces signes sont utilisés de manière isolée. Dans les dolmens et les allées couvertes il n'y a généralement qu'une voire deux gravures. Les dolmens présentant de nombreuses gravures sont des exceptions remarquables. Dans les dolmens de Gavrinis et de Newgrange, la plupart des orthostates ont été ornés. L'allée couverte des Pierres Plates, 13 des 39 orthostates ont été décorés avec des signes en écusson. La signification de ces signes nous est cependant obscure et elle le restera probablement à jamais.

Cette page a été mise en ligne le 2 mars 2004

Cette page a été mise à jour le 17 aout 2024