Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

La vallée de la Vézère, en plus des nombreux gisements et abris sous roche préhistoriques, possède un nombre important de grottes ornées datées du paléolithique. Les œuvres pariétales figurant dans ces grottes sont parmi les œuvres humaines les plus belles du monde. Exécutées loin de la lumière du jour, ces œuvres font de ces grottes des sanctuaires préhistoriques comparables aux cathédrales du Moyen-âge. Quelques-unes de ces grottes sont encore ouvertes au public.

Grotte de Lascaux

Grotte de Lascaux

La grotte de Lascaux

Le 8 septembre 1940, quatre adolescents découvrirent un orifice donnant vraisemblablement sur une vaste cavité. Ces adolescents, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coencas, l’explorèrent le 12 septembre 1940. Ils mettront Léon Laval, ancien instituteur, au courant de leurs découvertes le 16 septembre. Celui-ci informa les autorités compétentes et l'abbé Henri Breuil, accompagné par l'abbé Jean Bouyssonie, visita la grotte le 21 septembre 1940, suivi, quelques jours après, par Denis Peyrony et Louis Begouen. La grotte, que l'abbé Breuil qualifia de "chapelle Sixtine de la préhistoire", fut classée Monument historique le 27 décembre 1940. En 1947, le comte de la Rochefoucauld-Montbel, propriétaire des lieux, fit des travaux pour permettre l'accès à la grotte et l'ouvrit au public en 1948. Entre 1948 et 1963, un million de visiteurs admirèrent les peintures rupestres. En 1949, l'abbé Henri Breuil fit des fouilles rapides au pied de la scène du puits. À sa demande, l'abbé André Glory effectua, entre 1952 et 1963, le relevé des œuvres pariétales. Il utilisa 120 m² de calques pour reproduire les 1433 représentations dénombrées à l'époque.

L'entrée de la grotte de Lascaux

Les premiers symptômes d'altérations des peintures apparurent en 1955. La présence d'algues (maladie verte) détruisant les peintures fut attestée en 1960. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, interdit l'accès du public à la grotte en 1963. Le comte de la Rochefoucauld-Montbel céda la propriété de la grotte à l’État en 1970. Les travaux de construction d'un fac-similé de la grotte (Lascaux II) furent entrepris en 1970. Le fac-similé qui reproduit 90 % des peintures ouvrit au public en 1983. En 2016 fut ouverte "Lascaux IV", une reproduction intégrale de la grotte avec médiation numérique.

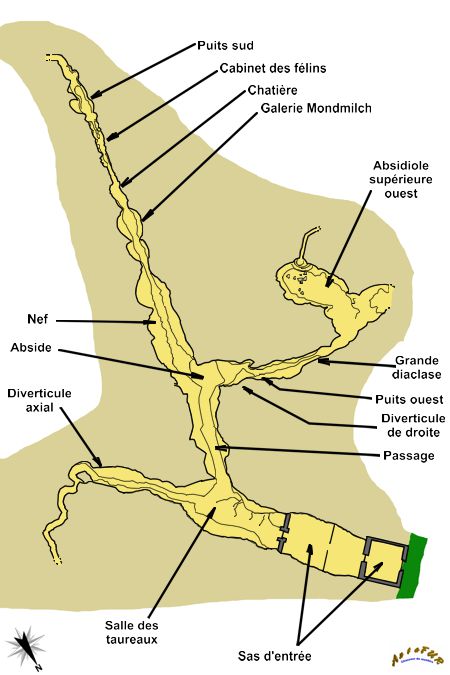

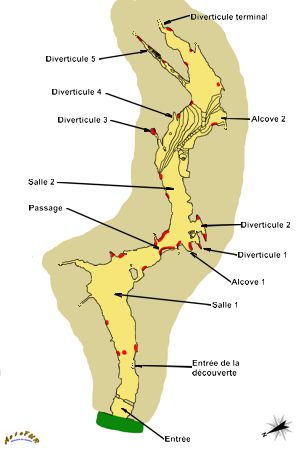

Topographie de la grotte de Lascaux

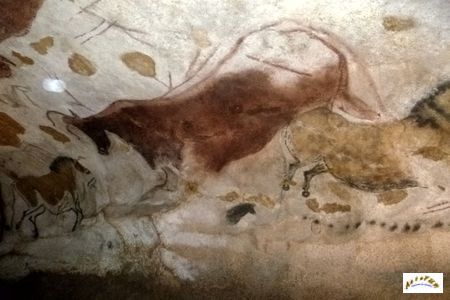

La grotte de Lascaux, d'un développement de 235 m, contient près de 600 peintures et 1500 gravures, réalisées au Paléolithique supérieur. Une datation au C14 sur des charbons de bois découvert dans la grotte donna la date de 17 000 ans BP (avant le présent). Une nouvelle datation effectuée en 2019 donna une date de 21 000 à 21 500 ans BP. La salle la plus célèbre, et également la plus monumentale, est la "Salle des Taureaux", situé dans le prolongement de l'entrée. Les peintures de cette salle sont des représentations d'aurochs, de chevaux, de cerfs parfois en troupeaux dynamiques. Sur la voûte se trouvent deux immenses taureaux noirs de plus de 5 mètres de long qui sont parmi les plus grandes peintures animales de la préhistoire. S'y trouve également la figure nommé "la Licorne", animal chimérique qui n'a rien de commun avec un animal connu. Le "Diverticule Axial" qui , prolonge la "Salle des Taureaux"contient de nombreuses scènes de chevaux, bouquetins et bisons. Ce sont des figures polychromes (rouges, noirs, jaunes) obtenues à partir de pigments minéraux (oxydes de fer, manganèse, charbon). Sur la droite s'ouvre une galerie où s’enchaîne la salle dite du "Passage", l'"Abside", la "Nef", la galerie Mondmilch et le diverticule des Félins. Au niveau de l'"Abside" s'ouvre en direction de l'ouest le "Puits" puis la grande diaclase. La "Nef" en plus de la majestueuse peinture de la "Vache Noire" renferme de nombreux animaux, souvent superposés. La "Nef" contient une densité exceptionnelle de figures. On y dénombre plus de 600 gravures et peintures. L’"Abside", zone circulaire de 5 m de diamètre, est couverte de gravures entremêlées. Elle est souvent comparée à une cathédrale préhistorique. Le diverticule des Félins est la zone la plus reculée de la grotte dont les sujets principaux sont sept lions. La partie la plus singulière et mystérieuse de Lascaux est le puits. On y trouve l’unique scène narrative connue de Lascaux, un homme schématisé, couché ou tombé, face à un bison éventré. La scène est complétée par un oiseau perché sur un bâton. Cette composition est interprétée comme un récit mythique ou rituel.

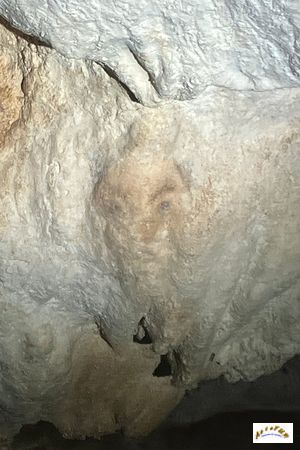

La figure de la "Licorne"

Les peintures furent réalisées à l'aide d'oxyde de fer (rouge, jaune), de dioxyde de manganèse (noir, violet) et de charbon de bois. Ces pigments furent appliqués avec des pinceaux rudimentaires en poils, des tampons de mousse ou par soufflage à la bouche. Les gravures furent réalisées avec des pointes de silex. Les artistes profitaient des reliefs de la paroi pour donner un effet de volume aux animaux.

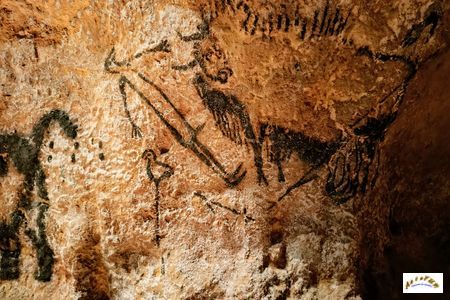

La scène du "Puits"

La grotte de Rouffignac

Cette grotte est probablement la plus imposante de Dordogne avec ses 8 km de galeries sur trois niveaux. Ces galeries ont jusqu’à 10 m de largeur pour des hauteurs pouvant atteindre 12 m. Elle est également caractérisée par une absence presque totale de stalagmitiques/stalactites et une omniprésence de nodule de silex dans les parois. Le porche de cette grotte n'ayant jamais été obstrué, sa fréquentation fut nombreuse, notamment par les ours des cavernes dont une centaine de bauges subsistent dans la grotte. La grotte fut fréquentée au Magdalénien ancien et moyen (17 000 – 16 000 ans BP). Au cours du mésolithique, le porche d'entrée servit d'habitation de façon répétée durant 3000 ans. À cette période, les silex de la grotte furent abondamment exploités. Durant les Âges du bronze et du fer, la grotte fut utilisée comme lieu de sépultures. Après la crémation des défunts à l'entrée de la grotte, les cendres accompagnées d'offrandes furent déposées à même le sol dans certaines galeries.

Le porche de la grotte de Rouffignac

Une des galeries de Rouffignac

La grotte fut décrite dès le XVIe siècle. Une description fut publiée en 1575 par François de Belleforest. En 1674, Louis Moreri la mentionna dans son "Le grand Dictionnaire historique". En 1948, la "frise des Rhinocéros" apparaît sur une photographie du campement d'une expédition du Spéléo Club de Périgueux. Lors de sa publication en 1951, Séverin Blanc, directeur de la circonscription préhistorique de Périgueux, conclut à un "dessin fait par le maquis". Les peintures paléolithiques furent officiellement découvertes par Louis René Nougier et Romain Robert en 1956. La grotte fut classée Monument historique en 1957 et ouverte à la visite en 1959.

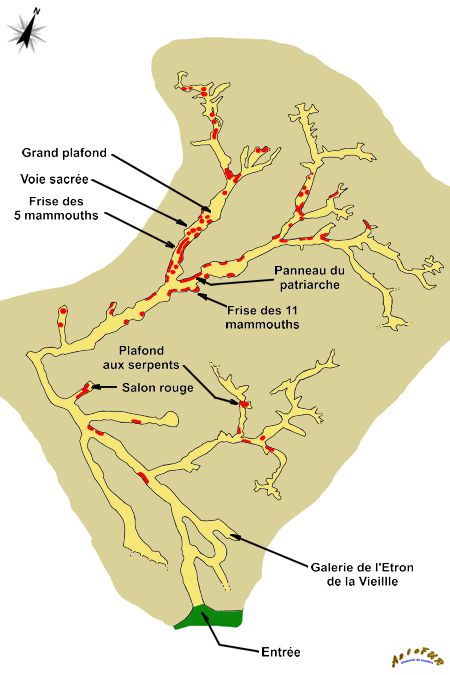

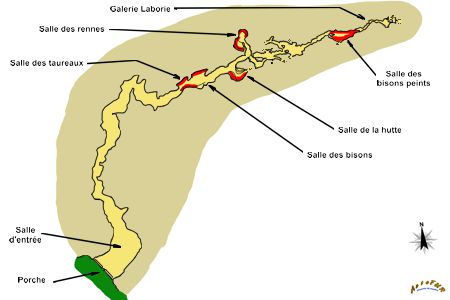

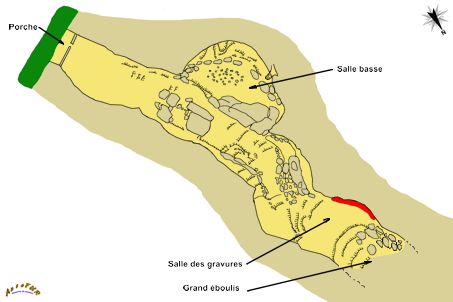

Topographie

de la grotte de Rouffignac

La grotte de Rouffignac est surnommée la "grotte aux Cent Mammouths". On y dénombre 158 représentations de cet animal soit 50 % des mammouths connus dans l'art paléolithique. En plus des mammouths, la grotte contient seize chevaux, onze rhinocéros, douze bouquetins, vingt-neuf bisons, six serpents, un ours, cinq figurations animales indéterminées, cinq représentations humaines et quatorze signes tectiformes (en forme de toit). De nombreux tracés digitaux couvrent une surface cumulée de 500 m². Le Plafond aux Serpents offre 180 m² de macaronis entrelacés uniques dans tout l'art paléolithique. Une des caractéristiques des œuvres pariétales de cette grotte est la récurrence de composition en frises regroupant quelques images à plus de 60, comme la frise des onze mammouths, la frise des trois rhinocéros, le salon rouge, etc. Ces représentations furent exécutées au noir de manganèse, à l'argile rouge (rare), à la craie blanche (un seul exemplaire au Salon rouge), avec des tracés digitaux sur l'argile molle ou par gravure à l'aide de divers outils. Les œuvres de Rouffignac constituent un ensemble absolument homogène par le style et les procédés de réalisation. Ils auraient été réalisés par un tout petit groupe d'individus, voire par un seul, durant un laps de temps très court.

Tracés digitaux dans la grotte de Rouffignac

La grotte de Font de Gaume

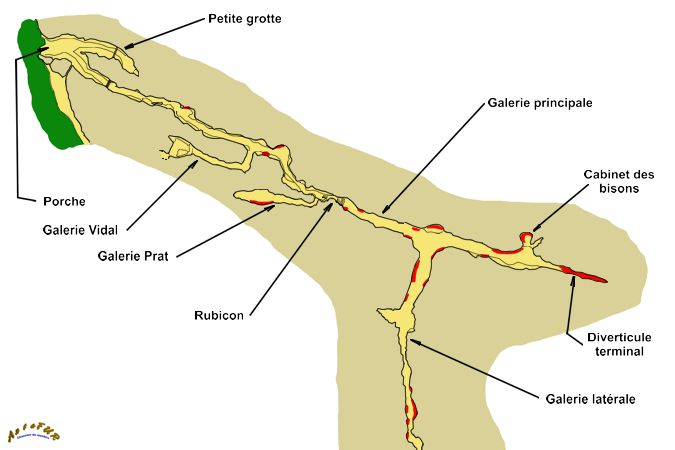

La grotte de Font de Gaume est connu de longue date comme le démontre les nombreux graffitis du XIXe siècle, voir antérieur, qui recouvrent ces parois, et dont l'entrée fut utilisée comme bergerie. Cette grotte s'ouvre dans le massif calcaire sur la rive gauche de la vallée de la Beune à 1 km en amont de Les Eyzies. Elle se développe le long de plusieurs diaclases dont la principale est orientée nord-ouest/sud-est. Le porche donne sur la petite grotte, à gauche, et sur la droite sur la galerie d'accès. À celle-ci succède la galerie principale dans laquelle s'ouvrent, sur la droite, les galeries Vidal et Prat. Après un rétrécissement nommé le Rubicon, la galerie donne sur un carrefour. À droite de ce carrefour se trouve la galerie latérale et au-delà, dans le prolongement de la galerie principale, s'ouvre le diverticule terminal, à 120 m de l'entrée. Ces galeries ont des hauteurs allant de quelques dizaines de centimètres à plus de 10 m.

Porche de la grotte de Font de Gaume

Les entrées de la grotte de Font de Gaume

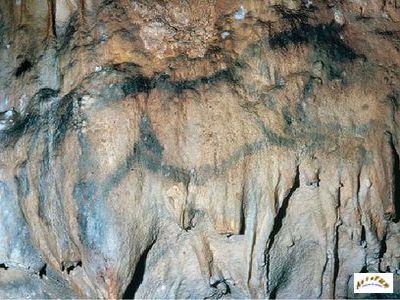

Les peintures pariétales, qui apparaissent après le Rubicon, furent découvertes le 12 septembre 1901 par Denis Peyrony. Onze jours plus tard fut publié le premier inventaire dans une note de Louis Capitan et Henri Breuil à l'Académie des Sciences. La grotte fut classée Monument historique le 3 juillet 1902. Une monographie signée par Louis Capitan, Henri Breuil et Denis Peyrony fut publiée en 1910 sous les auspices du Prince Albert 1er de Monaco. Y sont dénombrés deux cents représentations, dont quatre-vingts bisons, quarante chevaux, vingt mammouths et cerfs, dix aurochs, quelques caprinés, quatre mains négatives et quelques rhinocéros, félins et ours. La grotte abrite également des figures dites tectiformes (en forme de toit) qui ne sont connues que dans quatre grottes de la vallée de la Vézère. Les peintures, où dominent le rouge et le noir, ainsi que les gravures ont été datées du Magdalénien ancien (18 500 - 16 000 ans BP) par comparaison stylistique. Les fouilles effectuées entre 1958 et 1964 puis en 1967 par François Prat mirent à jour des vestiges du Châtelperronien et de l’Aurignacien. En 2020 fut entreprise une nouvelle étude interdisciplinaire de la grotte. Elle recensa environ un millier de motifs, dont une cinquantaine de "masques", de nouvelles figures animales (bisons, chevaux, bouquetins), des figures indéterminées et de nombreux signes géométriques notamment tectiformes.

Topographie

de la grotte de Font de Gaume

Bison et tectiforme de Font de Gaume

La frise noire de Font de Gaume

La grotte des Combarelles

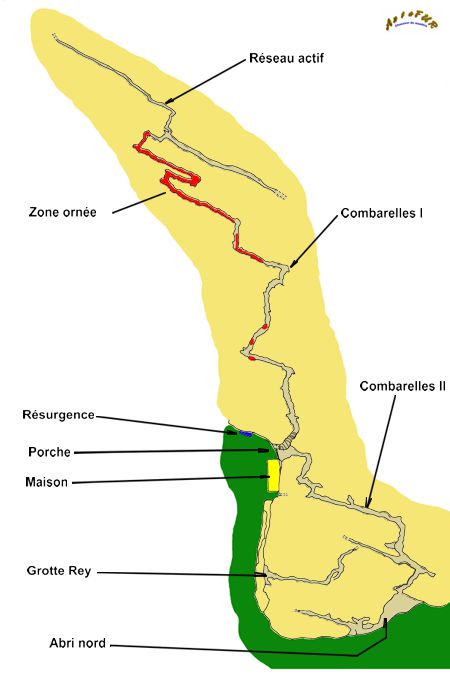

Après la grotte de Font de Gaume, au sein de la vallée de la Beume, s'ouvre, en rive gauche, le vallon des Combarelles, abritant la célèbre grotte aux gravures. La falaise entre la grotte de Font de Gaume et le vallon des Combarelles contient plusieurs abris sous roche et grottes. Entre 1892 et 1894, Émile Rivière fit des recherches sous le porche de la grotte des Combarelles. Il mit à jour des vestiges osseux animaux et des silex qu'il attribua au paléolithique supérieur. Une fouille de sauvetage effectué à cet endroit en 1973 par Philippe Rigaud mis en évidence de deux niveaux du Magdalénien moyen et supérieur. Une datation C14 effectué a cette occasion donna des dates de 13 680 à 11 380 ans BP. Les œuvres pariétales furent découvertes le 8 septembre 1901 par Denis Peyrony, Louis Capitan et Henri Breuil. Dans le sinueux boyau, long de 240 m, large de 1 m à 1,50 m et présentant onze coudes à l'angle droit, ils dénombrement deux cent quatre-vingt-onze gravures en cent cinq ensembles. La première gravure apparaît à 150 m de l'entrée. Classée Monument historique en 1902, la grotte fut aménagée pour les visites en 1910 en abaissant les sols. La galerie originelle n'était haute que de 50 cm à 1 m. La galerie fut pourvue d'un éclairage électrique en 1920. Une publication d'une monographie qui fait toujours référence fut faite en 1924. Au sein du porche actuel de la grotte, qui est un ancien méandre d'une paléogalerie, fut découverte en 1934 par Armand Pomarel la grotte de Combarelles II. Combarelles I, d'un développement de 250 m, s'ouvre à gauche du porche et Combarelles II, d'un développement de 103 m, s'ouvre au fond. Une désobstruction faite en 2005 permit la découverte de 50 m de galeries supplémentaires, Combarelles III, située au-delà de Combarelles I, mais dont l'entrée paléolithique reste inconnue.

Le vallon des Combarelles

Le porche de la grotte des Combarelles

Un nouveau relevé et une nouvelle analyse réalisée par Claude Barrière en 1980 donnèrent lieu à plusieurs publications. Les premières gravures isolées apparaissent à quelques mètres de l'entrée, mais le paroxysme du décor débute à 140 m de l'entrée. Le décor mêlant gravure et peinture envahit les parois à 360° jusqu'au bout de la galerie. La plupart des représentations sont fortement enchevêtrées. Plus de cinq cents gravures largement dominées par les chevaux (cent quarante exemplaires) ont été dénombrées. Les représentations humaines (quarante-huit) sont nombreuses comme celles des bovidés, des mammouths et des rennes. Y figurent également quelques ours, félins (dont une superbe lionne), canidés, une hyène et un mustélidé. Une centaine de signes (points, tectiformes, etc.) peints ou gravés jalonnent le parcours. Un nouveau programme d'études en 2015 mit en évidence cent soixante-dix entités peintes peu visibles. Combarelles II contient les gravures de vingt-deux figures animales, sept signes caractéristiques et quatre panneaux de figures indéterminés. Les gravures des Combarelles sont datées (d'après leur style) du Magdalénien moyen (14 000 ans BP).

Topographie des grottes des Combarelles

Une des lionnes de Combarelles

Gravures de chevaux et de bisons des Combarelles

La grotte de Commarque

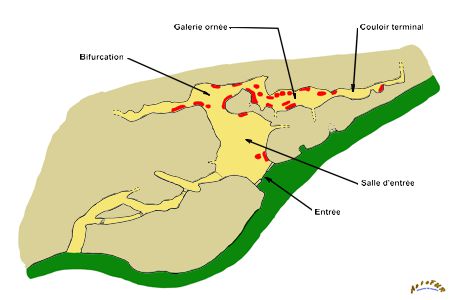

En remontant la vallée de la Beune, en rive gauche, au pied d'une falaise calcaire du coniacien supérieur, se trouve la grotte de Commarque. Le sommet de cette falaise est couronné par le château de Commarque. La grotte présente un développement de 65 m sur deux niveaux. La grotte possède deux entrées. L'entrée secondaire, murée, donne accès à un boyau étroit et sinueux, large de 0,50 m à 1 m, avec une étroite chatière, bouchée en 1915, débouchant à l'est de l'unique salle de la grotte. L'entrée principale, un porche de 2,50 m sur 2 m, débouche sur l'unique salle de 6 m sur 6 m et haute de 3 m. Au fond de cette salle, un petit couloir, long de 2 m, mène à l'intersection avec la galerie du fond. Celle-ci est orientée nord-ouest/sud-est. Sur la droite, la galerie est longue de 22 m, large de 1 m et haute de 3 à 4 m. Sur la gauche, elle est longue de 5 m, large de 0,50 m et haute de 4 à 6 m. Au niveau de l'intersection, une cheminée haute de 13 m donne accès à une petite cavité de 8 m sur 4 m. C'est en 1915 que l'abbé Henri Breuil et Pierre Paris (propriétaire du château de Beyssac) découvrirent les gravures. Une première publication fut faite la même année par Henri Breuil, Louis Capitan et Denis Peyrony. La grotte fut classée Monument historique en 1924. Brigitte et Gilles Deluc réétudièrent la grotte entre 1977 et 1981 et y découvrirent de nouvelles figures. En 1983, ils mirent à jour une nouvelle figure féminine gravée en relief. Pascal Raux et Hubert de Commarque, propriétaire de la grotte, découvrirent de nouvelles figures en 2013.

La grotte de Commarque

La grotte contient trente-quatre figures pariétales situées majoritairement dans la galerie droite. Parmi ces figures se trouvent neuf équidés, six animaux indéterminés, deux bouquetins, un bovidé et onze anthropomorphes. Parmi les équidés se trouve, assez loin de l'entrée, un cheval pratiquement grandeur nature mi-gravé, mi-sculpté. Parmi les anthropomorphes se trouvent une femme enceinte (la figure utilise un relief naturel), une tête de profil, une tête bestialisée, trois profils féminins schématisés et cinq vulves. De nombreux signes complètent ce bestiaire. Les fouilles de l'entrée de la grotte relevèrent un habitat magdalénien. On y mit à jour les restes osseux de vingt-trois rennes, de trois bovidés, d'un bouquetin et d'un lièvre. Peu d'outils y furent retrouvés. Le matériel lithique comprend deux burins, un perçoir, sept lames, un fragment de lamelle et treize éclats. La datation C14 faite sur les restes osseux donna des dates comprises entre 13 770 et 12 760 ans BP. Durant le Néolithique et l'Âge du Bronze (5000 à 4000 ans BP), la grotte fut utilisée comme bergerie. Au cours du Moyen-âge, les couches supérieures du sol de la grotte furent retirées puis celle-ci fut remblayée lors de la construction du château.

Topographie de la grotte de Commarque

La grotte de Bernifal

Dans la vallée de la Petite Beune, parcourue par la route reliant Les Eyzies à Sarlat, se trouve, en rive gauche dans le flanc droit d'une combe abrupte, la grotte de Bernifal. Dans cette vallée se trouvent, en amont de Bernifal, les grottes du Bison et de Sous-Grand-Lac, en aval, la grotte de la Calevie et en face, dans la combe du Goulet sur la rive droite, la grotte Nancy. Toutes ces grottes sont fermées au public. C'est en août 1902 que Denis Peyrony pénétra dans cette grotte en passant par un puits d'effondrement dans la voûte de la première salle. En 1903, Henri Breuil publia les premiers relevés. L'année suivante, la grotte fut classée Monument historique. L'entrée paléolithique fut débouchée en 1935 par Denis Peyrony. Dans le porche, qui avait été muré et comblé intentionnellement par les hommes préhistoriques, il recueillit quelques silex attribués au Magdalénien supérieur et quelques dents de rennes, de bovidés et de sangliers. En 1952 furent publiés les relevés des œuvres pariétales effectués par l'abbé Henri Breuil avec l'aide de Mary Elizabeth Boyle et Lilia et Homer Kidder.

L'entrée de la grotte, située environ 20 m au-dessus de la Petite Beune, se fait par un porche, large de 4 m et haut de 2 m, orienté nord-ouest. Il donne accès à une galerie de direction nord-ouest/sud-est longue de 90 m. Celle-ci possède une faible pente sur les 2/3 de sa longueur suivie d'un dénivelé brutal de trois mètres donnant sur un sol horizontal jusqu'au fond de la galerie. Dans la grotte ont été dénombrées cinquante-neuf gravures et cinquante et une peintures. Y sont représentés vingt-quatre mammouths, huit équidés, sept bovidés, deux cervidés, un ours, neuf animaux indéterminés, deux humains, trois mains et cinquante et un signes dont treize tectiformes. Parmi les mains, deux sont des mains gauches gravées côte à côte, et reconnues comme étant celles d'un homme et celles d'une femme. Il pourrait également s'agir de signes en éventails. Parmi les tectiformes, un a été réalisé à l'aide de minuscules points exactement de même dimension et espacé de manière absolument régulière. Face à ce signe, est disposée, au sein d'un diverticule axial, une représentation humaine. Plusieurs peintures ont été réalisées dans une salle accessible qu'au travers d'une cheminée étroite de 9 m de hauteur. La voûte présente également deux mammouths dont la réalisation a demandé la construction d'un échafaudage. Un silex a été retrouvé fiché dans un trou de la paroi à 3 m de hauteur. Ce silex très fin (2 mm) est encalcité (prouvant son ancienneté), mais l'angle que forme l'anfractuosité avec la paroi est tel, que le silex a dû être collé pour le maintenir en place. Plus récemment ont été découverts dans la première salle quelques fragments de crânes humains en partie pris dans la calcite couvrant le sol au pied de la paroi droite. Ces fragments de crânes n'ont pas été à ce jour datés.

Topographie de la grotte de Bernifal

Grotte de la Mouthe

Près du petit hameau de la Mouthe se trouve la grotte de la Mouthe contenant environ deux cents gravures et peintures. Le propriétaire de cette grotte vida le porche et le mura pour en faire une grange en 1845. Émile Rivière y effectua les premières fouilles en 1894. Au printemps 1895, le fils du propriétaire voulant agrandir l'espace sous le porche découvrit l'entrée d'une petite galerie de 37 cm de hauteur. En l'explorant, il découvre une salle où il remarqua la gravure d'un bison. Il prévint Émile Rivière qui logeait alors à l’Hôtel de la gare aux Eyzies. En juin 1895, après une nouvelle exploration, Émile Rivière sollicita une mission auprès de l'Académie des Sciences et commença le déblaiement de la galerie. En 1896, il fit réaliser une série de photographies. En 1899 fut découverte au sein d'un foyer magdalénien une lampe en grès rouge gravée d'une tête de bouquetin. L'abbé Henri Breuil réalisa, en 1900, des décalques de plusieurs figures. L’Association française pour l’avancement des sciences s'étant réunie à Montauban en août 1902, la section d’anthropologie y présenta de nombreux travaux consacrés à la thèse de l’art pariétal. Le 14 août, les congressistes se rendirent à Les Eyzies pour visiter les grottes de la Mouthe et de Font de Gaume. Le lendemain, ils se rendirent à la grotte des Combarelles.Cette confrontation directe avec les preuves de l'art pariétal s’avéra capitale. L’art pariétal fut alors officiellement reconnu par la communauté scientifique qui était à l'époque fort sceptique. Ils ne croyaient pas l'homme préhistorique capable d'effectuer de tels chefs-d'œuvre.

La grotte de la Mouthe

La lampe de la Mouthe

Le porche de la grotte, large de 15 m et haut de 3 m, donne accès à une galerie de 180 m de longueur desservant plusieurs salles. Les œuvres pariétales débutent à 90 m de l'entrée dans la "Salle des Taureaux" où l'on peut voir les représentations de quatre bovins de grandes tailles (150, 195, 290 et 235 cm de long) et d'un cheval de 97 cm de longueur. Cette salle est suivie de la "Salle des Bisons" (95 m de l'entrée) contenant vingt et une figures dont neuf bisons, deux cerfs, deux bouquetins, etc.. La "Salle de la Hutte" se trouve à 108 m de l'entrée. Elle contient la représentation sur 1 m² d'un signe interprété comme une hutte. S'y trouvent également un bouquetin, un rhinocéros, deux rennes, un bœuf, un mammouth, quatre chevaux et un grand signe quadrangulaire. La "Salle des Rennes", située à 121 m de l'entrée, contient trois rennes de grande taille, un mammouth, une tête de taureau, quatre chevaux, un rhinocéros, un bouquetin, un bison et un signe triangulaire. La dernière salle, située à 155 m de l'entrée, est la "Salle des Bisons peints". Découverte en 1955, elle contient trois bisons peints en noir et deux points rouges. Ces œuvres ont été datées du Gravettien et du Magdalénien. Les fouilles effectuées dans le porche ont déterminé qu'il était occupé du Moustérien au Magdalénien. Après de nombreuses années ouverte au public, la grotte de la Mouthe n'est plus visitable.

Topographie de la grotte de la Mouthe

La grotte du Sorcier à Saint-Cirq

Située à mi-hauteur d'une falaise exposée plein sud, la petite grotte a été retaillée au Moyen-âge pour en faire un habitat troglodyte. Elle est aujourd'hui au cœur d'un ensemble d'habitats troglodyte. Les œuvres pariétales décorant la grotte furent découvertes en mai 1952 par Noël Brousse, le propriétaire de la grotte, et Bernard Mortureux, préhistorien. La grotte fut classée Monument historique en 1958. Longtemps ouvert à la visite, la grotte fut acquise par l’État en 2024. Depuis elle est fermée à la visite. Dans le village, on peut également admirer de belles maisons paysannes du XVIIIe et du XIXe siècle.

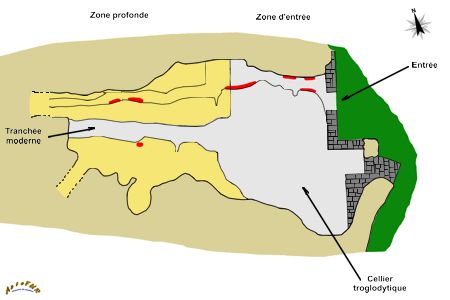

Topographie de la grotte de Sain-Cirq

Il s'agit d'une petite grotte en deux parties, une partie avant retaillée en habitat troglodyte et une partie arrière constituée d'une voûte basse le long d'une diaclase. Dans cette partie arrière a été creusée après la découverte des œuvres pariétales une tranchée pour faciliter l’accès des visiteurs. Dans la partie avant des œuvres pariétales ont survécu dans une fissure hors d'atteinte. Y ont été reconnus, gravés ou sculptés, un arrière-train de bison orienté vers l'extérieur, trois chevaux, un cervidé et des traces de signes indéterminés. Dans la partie arrière, la voûte contient de nombreuses cupules et dix-huit gravures fines. L’œuvre la plus remarquable de cette grotte est une figure humaine surnommée "Le sorcier" par l'abbé André Glory. Il s'agit d'un humain ithyphallique, les genoux fléchis et les bras tendus vers l'avant, de 50 cm de hauteur et de 22 cm de largeur. À proximité de cette représentation se trouve une autre tête humaine qui semble être nez à nez avec un cheval. Une autre tête humaine bestialisée fut détruite par un moulage effectué en 1960. Le moulage est visible dans le petit musée de la grotte. Une relecture des parois de la grotte, réalisée lors de nouvelles études en 2010 et 2020, mis à jour de nouvelles figures pariétales. Un arrière-train de cheval, situé sous le "sorcier", un cheval ventru, un félidé et une série de figures féminines schématiques ou anthropomorphes furent ainsi découverts. Un réseau supérieur, d'accès difficile, contient une série de gravures schématisée datée du Moyen-âge.

Moulage du sorcier de la grotte de Saint-Cirq

La grotte de Bara-Bahau

La grotte de Bara-Bahau a un développement de 90 m. Un large porche donne accès à une galerie d'une largeur de 8 à 25 m et d'une hauteur variant entre 3 et 12 m. Au milieu de la galerie, un élargissement notable forme une première salle. Après cette salle, la galerie, accédante, donne accès à la rotonde des gravures suivie d'un très grand éboulis de rochers. Au fond de la galerie, le sol contient de nombreux ossements d'ours des cavernes daté de 50 000 ans BP. De nombreuses et profondes griffades d'ours sont visibles sur les parois. Les gravures furent découvertes en avril 1951 lors de l'exploration de la partie profonde de la galerie par le spéléologue Norbert Casteret et sa fille Maud. Les œuvres pariétales furent expertisées par l'abbé Henri Breuil le 15 août 1951. L'abbé André Glory en fit le relevé en 1955. Classée Monument historique en 1961, la grotte fit l'objet d'une nouvelle étude par Brigitte et Gilles Delluc en 1997.

Grotte de Bara Bahau

Gravure dans la grotte de Bara Bahau

Les vingt-six figures pariétales identifiées sont toutes regroupées en un panneau (14 m de long et 5 m de large) situé sur la paroi gauche au plafond de la rotonde. Disposés sur trois niveaux, y sont représentés dix-huit animaux et huit signes. Les animaux sont dix chevaux (55 % des figures), quatre bovidés (25 %), un ours, un cervidé (cerf ou renne), un bouquetin et un indéterminé (félin-cheval). Parmi les signes, figure une main gravée et un phallus. D'après le style des gravures, celles-ci dateraient de la période transitoire entre le Magdalénien ancien et le Magdalénien moyen.

Topographie de la grotte de Bara Bahau

Galerie de la grotte de Bara Bahau

Toutes les grottes ornées ont été attribuées aux hommes de Cro-Magnon (homo sapiens sapiens). Nos ancêtres du paléolithique ont dû attribuer une très grande importance à ces grottes, que nous pouvons qualifier de sanctuaires. Quelle croyance ont pu justifier de tels efforts pour réaliser ces chefs-d'œuvre dans les endroits les plus reculés des grottes ?

Nous devons admettre, ne rien savoir sur la signification de ces peintures et gravures. Nous ne savons même pas si les datations proposées sont exactes, car les seules peintures pouvant être datées sont celles faisant appel à des pigments végétaux ou animaux. Mais est-ce la peinture originale ou une restauration effectuée par d'autres artistes préhistoriques ? De même, les dépôts lithiques et mobiliers trouvés dans les grottes ornées sont-ils contemporains des peintures et gravures ou dus à des visiteurs ultérieurs ? Chaque nouvelle découverte d'une grotte ornée bouleverse les certitudes établies jusque-là.

Pour de plus amples informations sur l'art rupestre consultez la page consacrée à "L'art rupestre".

Pour de plus amples informations sur l'art pariétal, visitez les sites consacrés aux grottes ornées :

- La Grotte de Lascaux (Dordogne )

- La grotte de Font de Gaume (Dordogne)

- La Grotte Chauvet (Ardèche)

- La grotte Cosquer (Bouche du Rhône)

- La grotte de Pech Merle (Lot)

Les photos ont été prises entre 2002 et 2025

Y ACCÉDER:

Seules les répliques de la grotte de Lascaux et les grottes de Rouffignac, de Font de Gaume, des Combarelles, de Bernifal et de Bara Bahau sont visitables. Pour leur visite, veuillez vous adresser au Musée de la Préhistoire ou à l'accueil de la grotte de Font de Gaume.

Les grottes ornées ne sont accessibles que sur rendez-vous.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 08 avril 2002

Cette page a été mise à jour le 10 octobre 2025