Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Le château de la Grande Filolie

Le château de la Grande Filolie doit son nom a un ancien moulin à huile installé sur le ruisseau le Doiran, affluent de la Vézère, alimentant l’étang du moulin. Bâti au début du XVe siècle, remanié aux XVe et XVIe siècles, ce château adopte le type du manoir périgourdin entouré de murailles (tour carrée à un angle, tour ronde à l’autre). Les toitures sont couvertes de lauzes et les tours sont surmontées de mâchicoulis. Le petit corps nord-est a un plan en "L". Du côté ouest se trouve une grande aile, construite sur une cave voûtée, flanquée de deux tours carrées. L’entrée, porte en plein cintre, se fait par un passage avec bretèche protégé par un hourd. Des traces de fossés et d'un pont-levis subsistent. La chapelle, probablement du XVIIe siècle, est dédiée à Sainte-Marie de la Conception. Le bâtiment de concierge se termine par une tour coiffée d’une haute poivrière. Une aile (communs avec séchoir, atelier, boulangerie), détruite après 1892, fermait la cour du côté est.

En 1479, Antoine de Beaulieu rendit hommage à la Maison de Montignac pour la maison noble située au bout du pont de Montignac, appartenant à sa femme, Brandelys du Chesne. En 1536, Antoine II de Beaulieu, fils ou petit-fils du précédent, se disant "seigneur de la Filolie", fut chargé par François Ier de poursuivre les faux-monnayeurs dans le duché de Guyenne. On suppose qu’il fit reconstruire ou très largement remanier le château à cette période. Le château fut en partie ruiné par les huguenots en 1572. En 1583, Jean de Beaulieu, écuyer et seigneur de la Filolie, prêta hommage pour la maison noble du Chaisne, située à Montignac. En 1640, Guillaume de Beaulieu épousa Marguerite de Souillac de Montmege qui lui apporta en dot la seigneurie de Gaubert. Jean III de Beaulieu se maria en 1665 avec Hipolite Angèle de Salignac Fénelon, la sœur de Fénelon.

Au cours du XVIIIe siècle, le château devint une propriété de la famille Gaubert. Nicolas de Gaubert épousa Jeanne Chapt de Rastignac. À la mort de Nicolas en 1708, Jeanne resta propriétaire du château. Elle y mourut en 1768. En 1769, Dominique, marquis des Cars, son héritier, prit le titre de "seigneur de Gaubert de la Filolie, Fialès et autres places". En 1789, le château appartenait à Dominique de Beauroyre, marquis de Villar. À sa mort en 1792, l'inventaire montra que l'essentiel du château servait à l'agriculture, avec peu de pièces habitées. Frédéric de Beauroyre hérita du château en 1853. Il le vendit à Octave Rousselet en 1891. Celui-ci, après avoir publié un article sur le château en 1892, le revendit, en 1905, à M. Babaud de Prasnaud de la Croze. Celui-ci procéda à d'importantes restaurations. Eugène Révillon naquit au château en 1907. À sa mort en 1928, le château fut vendu. Il connut alors plusieurs propriétaires privés successifs, dont François Coty, qui le fit restaurer. Le château fut inscrit aux Monuments historiques en 1947. Le château fut racheté en 1957 par madame Balouzet de Tigny, son actuelle propriétaire.

Le château de Belcayre

Les premières mentions indirectes de terres et droits liés à la famille de Belcayre dans la vallée de la Vézère sont datées de 1298. Une lignée seigneuriale "de Belcayre" est alors attestée dans des actes notariés et féodaux. En 1331 est faite mention d’une terre relevant de Belcayre. En 1361, un certain Johannes de Belcayre rendit hommage au comte de Périgord pour sa terre située dans la châtellenie de Montignac. Il s'agit probablement d’un premier logis fortifié sur l’éperon dominant la Vézère. Au cours du XVe siècle furent construits ou renforcés des éléments défensifs comme une tour ronde à mâchicoulis, des courtines et systèmes d’entrée (châtelet, pont-levis). Belcayre devient un petit poste seigneurial défensif, surveillant la vallée. En 1586, Antoine de Reilhac, seigneur de Belcayre, fut impliqué dans les troubles des Guerres de Religion (parti de la Ligue). Le château subit probablement des dommages lors des affrontements.

Le 31 décembre 1610, Madeleine de Reilhac, fille de Gaston, écuyer, seigneur de Pelvézy et Belcayre, apporta en dot la seigneurie de Belcayre à son mari, Louis de Calvimont, chevalier, seigneur du Cheylard à Rouffignac et de La Fest. Au fil du XVIIe siècle, le château perdit de son importance militaire et le logis fut adapté aux standards résidentiels (fenêtres élargies, aménagements intérieurs). Vers 1740, la seigneurie entra par mariage dans la maison des Cézac (qui ne la revendra qu'à la fin du XIXe siècle). Antoine de Cézac, écuyer, fut seigneur de Belcayre au droit de son épouse Marguerite de Calvimont. En 1757, le couple disputa la possession d'îlots sur la Vézère au marquis de Losse. La seigneurie de Belcayre connut alors un déclin économique : impôts ("capitation") modestes, signe de revenus faibles. Vers 1768, la carte de Belleyme ne mentionnait pas clairement un grand château, mais la métairie de Belcayre, montrant le recul du statut seigneurial. À la Révolution française, le 18 mai 1792, fut dressé au titre des saisies révolutionnaires l'inventaire des biens du château (terres, dépendances, mobilier). Le domaine semble avoir été divisé par la famille Cézac pour être en grande partie affermé.

Charles Mazel, qui possédait la partie nord du château en 1813, laissa son bien à son héritier, Pierre Mazel, adjoint à la municipalité de Thonac. Celui-ci commença en 1863 à rassembler une partie des autres parcelles du domaine jusqu'à acquérir, en 1881, l'autre partie du château. En 1898, le château fut la propriété de "Monsieur Mazel", sans doute un descendant de Charles et de Pierre Mazel. Le logis médiéval était encore debout, mais servait surtout de demeure rurale. Des remaniements furent réalisés : adaptation de baies, percement de portes, réparations sommaires des toitures. Des restaurations partielles du château (toitures, fenêtres, réfection du chemin de ronde, consolidation des dépendances) furent effectuées après 1905. Furent également rajoutés des éléments néo-médiévaux comme des lucarnes, des épis de faîtage. Au XXe siècle, Belcayre reste une propriété privée, utilisée comme résidence.

Le bâtiment principal (logis du XIVe – XVe siècle) a un plan trapézoïdal, orienté est-ouest, et barre l’accès à la pointe de l’éperon. La partie en pointe laissée libre est utilisée comme terrasse naturelle. Il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré, et un niveau en retrait (surcroît) bordé d’un chemin de ronde, formant un parapet soutenu par des consoles (triple corbeau). Les toits à forte pente sont couverts en ardoises (vraisemblablement à l’origine en lauzes). Des lucarnes et épis de faîtage furent ajoutés lors des restaurations du XXe siècle. Adossée au côté sud du logis, se trouve une tour d’escalier en vis dans une grosse tour circulaire hors œuvre. Une tourelle rectangulaire portée par trois consoles, est adossée à l’élévation nord. Un corps de logis secondaire est placé en retour d’équerre à l’ouest du logis principal, avec portes et fenêtres de style du XVIIIe siècle (linteau courbe, etc.). Des anciennes défenses subsistent un châtelet, un pont-levis et une tour ronde à mâchicoulis (attribuée au XVe siècle).

Le Château de Losse (Thonac, Dordogne)

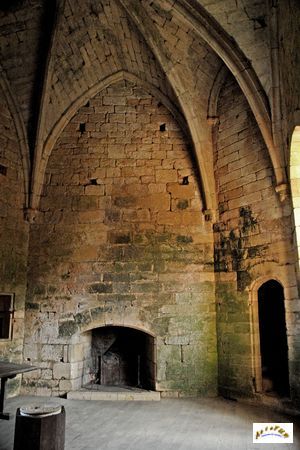

Le château de Losse, à flanc de falaise, dans un site médiéval fortifié, domine la vallée de la Vézère. Le châtelet d’entrée, le pont sur les douves, la cour d’honneur, la terrasse sur la falaise offrent une vue sur la vallée de la Vézère. À l'intérieur, la salle d’apparat avec son escalier monumental et les salons meublés selon le XVIe - XVIIe siècle sont remarquables.

Au cours du XIe siècle, une famille Beaulieu de Losse, d’origine flamande (Gand et Bruges), s’établit dans le Périgord. À cette période fut probablement construit un premier castrum (motte ou fortification de bois et pierre) dominant la Vézère. En 1191, Pierre de Losse fut témoin lors d'une donation du comte de Montignac d'une chapelle et d'un hôpital à la ville de Montignac. En 1290, un certain Pierre de Losse était garde des Sceaux à Montignac. Au XIIIe et XIVe siècle était confirmée l'existence d’une forteresse médiévale avec enceinte, tours, fossés et châtelet d’entrée. Le château contrôlait la vallée et participait au réseau défensif du comté de Périgord. Au cours de la guerre de Cent Ans, le site changea ponctuellement de main, mais resta dans la mouvance des Losse. Au cours du XVe siècle, la forteresse fut maintenue et renforcée pour s’adapter à l’artillerie (épaississement de murs, canonnières). La famille de Losse était alors bien implantée dans la noblesse régionale.

Jean II de Losse (1504-1580), page de François Ier, compagnon d’armes de Henri II, gouverneur de Guyenne et du Limousin, fut le tuteur du futur Henri IV. Entre 1570 et 1576, Jean II entreprit une transformation majeure du château en construisant un grand Logis Renaissance, richement décoré avec façades sculptées, grandes cheminées et terrasses donnant sur la Vézère. L'enceinte et les douves médiévales furent conservées, mais adaptées aux armes à feu. Au-dessus du châtelet d’entrée, Jean II fit inscrire sa devise "L’homme fait ce que peut, la fortune ce que veut". Au XVIIe siècle, le château resta dans la famille de Losse. Des agrandissements intérieurs et des enrichissements du mobilier (salons, grandes cheminées, décor) eurent lieu. Le château perdant progressivement son rôle défensif devient un logis de prestige résidentiel. Le XVIIIe siècle vit le déclin progressif de la famille de Losse. Le domaine conserva son logis Renaissance, mais l’entretien faiblit. À la Révolution française, la famille de Losse perdit d’une partie de ses biens. Les terres furent redistribuées. Au cours du XIXe siècle, le château traversa une période d’abandon relatif. Les structures principales subsistent, mais les toitures et les décors se dégradèrent. En 1928, le château fut classé Monument historique. Il fut racheté, en 1930, par la princesse Nhu May d’Annam, fille de l'empereur d'Annam au Vietnam. Elle y vécut en exploitant les terres (agriculture) et contribua à maintenir le domaine. Celui-ci fut repris en 1976 par une famille franco-belge qui lança un vaste programme de restauration. Le projet redonna au château ses volumes, ses décors, ses charpentes, ses couvertures, ses planchers, etc., en collaboration avec les Monuments historiques. Le site fut progressivement ouvert au public à partir de 1980. En 2004, les jardins furent labellisés "Jardin remarquable". Aujourd’hui, le château et les jardins sont le patrimoine architectural Renaissance parmi les mieux conservés du Périgord.

Le château de Commarque

Le château de Commarque est implanté sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Beune, un emplacement stratégique à la fois défensif et symbolique. Il s'agit d'un castrum, une petite agglomération fortifiée, comprenant plusieurs familles nobles, leurs maisons, leurs dépendances et une chapelle, regroupées autour d’un donjon seigneurial.

L’ensemble se divise en trois niveaux, la base de l’éperon comprenant des habitats troglodytiques, le milieu comprend le castrum avec ses maisons fortes accolées, la chapelle et des ruelles médiévales et le sommet comprend le donjon et le logis seigneurial.

Le site de Commarque est habité depuis la préhistoire. Le vallon de la Beune, affluent de la Vézère, est un lieu d’occupation humaine depuis plus de 15 000 ans. La grotte de Commarque contient des gravures rupestres du Magdalénien (chevaux, bisons, mégacéros, cervidés) découvertes en 1915 par l’abbé Breuil. La falaise est percée de cabanes troglodytiques, creusées dans le calcaire, qui furent utilisées bien avant la construction du château. Ainsi, avant d’être une forteresse médiévale, Commarque fut un haut lieu préhistorique et protohistorique.

Vers la fin du XIe siècle, les abbés de Sarlat décidèrent de contrôler cette vallée enclavée, mais stratégique. Ils autorisèrent ou encouragèrent la construction d’un castrum (ensemble fortifié), au départ une simple tour en bois avec palissade, chargée de surveiller les routes Périgueux/Cahors et Brive/Bergerac. Progressivement, une tour maîtresse en pierre fut érigée. Ce donjon roman est le cœur de ce qui deviendra le château. Autour de cette première tour, plusieurs maisons nobles et dépendances s’installent, formant une petite communauté castrale. En 1116, Gérard de Commarque entra dans la confrérie des Chevaliers Hospitaliers et partit pour Jérusalem. Il fit don de tous ces biens aux Hospitaliers. Au XIIIe siècle, le château passa par échange féodal à la puissante famille de Beynac, rivale des seigneurs de Castelnaud. Le site se développa avec la construction d’un logis seigneurial, le rehaussement du donjon, l'adjonction de mâchicoulis et de courtines. Le village castral regroupa plusieurs familles nobles (les Beynac, les Cendrieux, les Gondrix, etc.) qui construisirent leurs maisons fortes accolées les unes aux autres. Vers 1370-1380, en pleine insécurité de la guerre de Cent Ans, Commarque se transforma en véritable forteresse de pierre. En 1406, le château fut pris par les Anglais puis repris par les Français. Cet épisode témoigne de sa valeur stratégique, mais en 1500 le castrum était déserté. Pendant les Guerres de Religion (XVIe siècle), la famille de Beynac étant protestante, le château fut occupé, en 1569, par les catholiques sous le commandement du Sénéchal du Périgord. Ces conflits successifs épuisèrent le site. À la fin du XVIe siècle, Commarque perdit son intérêt militaire et économique. Les familles quittèrent le castrum, qui tomba en ruine. Le village castral se vida et la forteresse ne fut plus entretenue.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Commarque fut décrit comme un château ruiné. Les pierres furent en partie récupérées par les paysans des environs pour construire fermes et murets. Le romantisme du XIXe siècle, passionné par les "ruines médiévales", attira quelques érudits et voyageurs sur le site, mais il resta envahi par la végétation. Avant 1914, la ruine servit de carrière pour la construction des ailes néogothique d'un château près de Sarlat. Il fut par la suite racheté par un allemand, le prince de Croy. En 1943, le château fut classé Monument historique. À partir de 1962, Hubert de Commarque, descendant d’une des branches de la famille, entreprit de défricher et de dégager les ruines. En une dizaine d'années, il racheta le site. Depuis les années 1970, des fouilles archéologiques révèlent la structure du castrum, les maisons nobles, le donjon, la chapelle. Le site est restauré avec consolidation des murs, remontage de parties du donjon, sécurisation du logis. Il est ouvert au public en 2000. Aujourd’hui, le château est géré par la famille de Commarque (Hubert puis ses enfants). La visite permet de voir le donjon du XIIe siècle, partiellement restauré, les maisons nobles en ruines, la chapelle castrale et les habitats troglodytiques. La grotte préhistorique est fermée au public pour des raisons de conservation.

Les photos ont été prises entre 2002 et 2025

Y ACCÉDER:

Seul les châteaux de Losse et de Commarque sont ouvert à la visite.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 08 avril 2002

Cette page a été mise à jour le 10 octobre 2025