Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

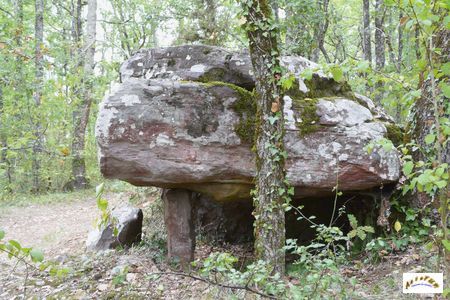

Le dolmen de Cantegrel

La première étude de ce dolmen fut faite en 1881 par le docteur Testut. Son élève Louis Gouzot le fouilla en 1883. Il y aurait mis à jour un squelette entier, mais sans crâne et une lame plate en silex. Par la suite, trois haches polies, dont une en silex rose, furent découvertes dans les champs aux abords du site. Émile Rivière le décrit en 1898 sous le nom de dolmen des Clottes et Denis Peyrony le nomma en 1913 dolmen de Cantagrel. En 1935, Marcel Secondat et René Marchadier en firent une étude plus complète bien que leurs relevés soient erronés. Le dolmen qui porte également les noms de Peyre Rouye, Roc del Cayre ou dolmen de Clottes fut classé Monument historique en 2008.

La chambre de ce dolmen simple est délimitée par cinq orthostates dont un, du côté ouest, est renversé. La chambre est longue de 2,34 m et large de 1,20 m à l'entrée, de 1,52 m au centre et de 1,29 m au niveau du chevet. Elle a une hauteur de 70 cm. Elle est orientée nord-nord-ouest/sud-sud-est avec une entrée probable du côté est. La chambre est couverte d'une dalle ovale de 3,50 m de longueur et large de 2,50 m. Son épaisseur est de 90 cm.

Le dolmen de Peyre Negre

Ce dolmen, signalé pour la première fois en 1821 par Henri Wlgrin de Taillefer, fut classé Monument historique en 1999. Il est constitué de trois orthostates soutenant une dalle de couverture. Celle-ci est longue de 2,80 m et large de 3 m. Son épaisseur est de 1,30 m. Des trois orthostates, deux se sont affaissés. Celui restant en place, côté sud, est long de 1,80 m et haut de 1,30 m.

Le dolmen du Blanc

Ce mégalithe, désigné parfois à tort comme allée couverte du Blanc, est également connu sous les noms de Peyre Levado de Blanc, de Peyre-Levade ou de Cros de la Viurge (Creux ou croix de la Vierge). Selon la légende, il fut construit par la Vierge pour abriter une bergère effrayée par un orage. Il est classé Monument historique depuis 1971. Il fut signalé en 1808 puis à nouveau en 1818 par François Jouannet et cité en 1821 par Henri Wlgrin de Taillefer. Des fouilles auraient été réalisées en 1833 et auraient mis à jour une grande quantité d'ossements humains. Alexandre Ducourneau le signale sous le nom de Grotte de la Vierge en 1842. Alexis de Gourgues et Léo Drouyn en fournirent une description précise en 1876.

Désigné comme un dolmen de type "angoumoisin" à couloir excentré, le monument est constitué d'une chambre de 4,50 m de longueur et de 2 m de large accessible du côté ouest par un couloir large d'environ 1 m. La chambre, haute de 1,80 m, est recouverte par une dalle longue de 3,70 m et large de 2,30 m. Elle est orientée sud-est/nord-ouest. Le couloir possède également une dalle de couverture. Toutes les dalles sont en calcaire sauf un des orthostates qui est en grès. Il subsiste des traces du tumulus qui fut délimité par des dalles verticales dont certaines du côté nord sont encore présentes. Les fouilles anciennes auraient permis la découverte de restes osseux et d'une boucle de ceinture mérovingienne.

En 1922, le dolmen fut légué à la Société Historique et Archéologique du Périgord qui procéda à une restauration hasardeuse. Le couloir d'entrée fut fermé par une dalle et la dalle de chevet fut placée dans le prolongement des orthostates de la chambre du côté sud. La chambre est de ce fait plus grande qu'à l'origine et ouverte à l'est.

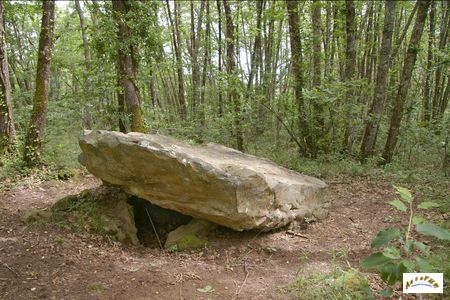

Le dolmen du Point du Jour

Ce dolmen fut signalé pour la première fois en 1821 par Henri Wlgrin de Taillefer. Plusieurs auteurs anciens en firent la description, la plus récente publication étant celle de Dominique Pauvert en 1995. Il fut fouillé en 1883 par Louis Cauzol et une fouille de sauvetage y fut réalisée en 1986 par Luc Detrain lors des travaux d'aménagement d'une aire de repos à proximité. Cette fouille n'a livré que quelques pointes de flèches, un tesson de céramique brun rougeâtre décoré d'incisions parallèles, un fragment de perle en callaïs, une canine perforée et des fragments de restes osseux. Elle a aussi relevé la présence de pierres de calage à la base des orthostates.

Le dolmen se compose de six orthostates dont seul deux sont encore debout et d'une dalle de couverture de 6,20 m de longueur, de 1,20 m de largeur et de 1,50 m d'épaisseur. L'entrée de la chambre semble être du côté nord-est. Le mauvais état du monument ne permet pas de préciser s'il s'agit d'un dolmen simple ou d'une allée couverte de type "Allée d'Aquitaine" comme le pense Dominique Pauvert. La seule certitude est que la dalle de couverture encore présente est la plus grande de Dordogne.

Selon une légende, un berger difforme et boiteux y aurait jadis sauvé un loup blessé. En remerciement, celui-ci lui aurait dit de s'allonger sur la table du dolmen et d'y attendre les premiers rayons du soleil lors du solstice d'été. Le berger qui écouta ce conseil se releva beau et fort comme Apollon. Son troupeau s'agrandit également de manière conséquente après cette épreuve.

Les allées couvertes de l'Oustal del Loup

Le site de l'Oustal del Loup, la maison du loup, se compose de deux allées couvertes de type "Allée d'Aquitaine" fortement ruiné et perturbé par l'érosion. Le site fut récemment déboisé et nettoyé par les membres du Groupe Archéologique de Monpazier. Signalé pour la première fois par Alexis de Gourgues vers 1876, il fut étudié par Marcel Secondat et René Marchadier en 1935. Ces allées couvertes portent également le nom de Borie Neuve.

L'allée couverte de l'Oustal del

Loup A

L'allée couverte de l'Oustal del Loup B

La première allée couverte est longue de 7,20 m et large de 0,50 m à 0,90 m. Elle est orientée au sud-est. Elle possède encore deux dalles de couvertures, mais qui sont renversées vers l'extérieur. La plus grande de ces dalles a une longueur de 3 m, une largeur de 2,30 m et une épaisseur de 0,40 m. Les vestiges d'un tumulus d'une quinzaine de mètres de diamètre et d'une hauteur de 0,40 m sont encore bien visibles. Dans leur description faite en 1935, Marcel Secondat et René Marchadier signalent la présence d'une dalle obstruant l'allée à 0,70 m de l'entrée. Cette dalle a depuis disparu, de même le positionnement actuel des orthostates par rapport à la description de 1935 atteste d'un bouleversement notable du site.

Plan de l'allée couverte de l'Oustal del Loup A

L'allée couverte de l'Oustal del

Loup A

L'allée couverte de l'Oustal del

Loup A

L'allée couverte de l'Oustal del

Loup A

La deuxième allée, située à une vingtaine de mètres plus au sud, est longue de 6,50 m pour une largeur allant de 0,60 à 0,95 m. Elle est également orientée au sud-est. Le tumulus de forme oblongue a un diamètre d'une douzaine de mètres. Les orthostates montrent une hauteur croissante de la chambre de l'entrée au chevet. Deux dalles de couverture, renversées, subsistent. Celle de la partie terminale de l'allée a une longueur de 1,65 m, une largeur de 1,30 m et une épaisseur de 0,28 m.

L'allée couverte de l'Oustal del Loup B

L'allée couverte de l'Oustal del Loup B

Plan de l'allée couverte de l'Oustal del Loup B

L'allée couverte de l'Oustal del Loup B

Le dolmen de Peyrelevade de Rampieux

Ce dolmen simple possède une dalle de couverture de forme triangulaire longue de 3 m et large de 2 m. Cette dalle repose, côté sud, sur les vestiges du tumulus et sur deux orthostates brisés. Du côté nord, la chambre est délimitée par un orthostate de 1,90 m de longueur et de 1 m de hauteur. La dalle de chevet, côté ouest, est longue de 0,80 m et haute de 0,50 m.

Le dolmen de la Pierre du Diable

Ce monument également nommé le Roc du Diable ou dolmen de Peyrelevade est un des plus connus de la Dordogne. Selon la légende, le Diable y aurait imprimé l'empreinte de ses cinq doigts avant le déluge (cupules présentes sur la dalle). Selon une autre légende, alors qu'il la transportait vers Sarlat pour y construire un monument, le Diable l'aurait abandonné ici la jugeant trop lourde. On dit également que le Diable jouait à la balle avec cette pierre lorsqu'il entendit une voix céleste. Effrayé, il s'enfuit en laissant tout en l'état. On aurait également utilisé le site au Moyen-âge pour y brûler les "lépreux de Sarlat".

Signalé en 1818 par François Jouannet, le monument fut par la suite décrit par de nombreux auteurs. Il s'agirait d'un dolmen simple. La dalle de 2,52 m de longueur repose sur deux fragments d'orthostates. Un troisième orthostate est visible sous la dalle. Ceux-ci pourraient cependant être récents. L'abbé Brugière signalant qu'une partie du dolmen fut brisée pour servir à la construction d'une grange.

Le dolmen de Bonarme

Également nommé Lou Ped de la Vacho ou Pied de la Vache, il s'agit d'un dolmen simple en partie enfoui sous les vestiges de son tumulus. La chambre est délimitée par deux orthostates (longueur de 1,60 m pour celui au nord et de 2 m pour celui au sud) et une dalle de chevet longue de 1 m placé du côté ouest. Cette chambre, haute que de quelques centimètres, est recouverte d'une dalle quadrangulaire longue de 3,45 m, large de 2,60 m et épaisse de 0,70 m. Son poids est estimé à une dizaine de tonnes. Elle proviendrait du lieu-dit le Camp de César distant de quelques centaines de mètres.

Sur la dalle de couverture se trouvent 35 cupules de 2 à 11 cm de diamètre, des signes serpentiformes et des traces de polissage. Les signes serpentiformes, réalisés par bouchardage, sont des creusements de 1,2 à 4,5 cm de largeur sur 0,20 cm de profondeur. La plus longue de ces lignes mesure 88 cm. Sur la partie ouest de cette dalle sont situés des reliefs naturels que la tradition populaire assimile à des empreintes de sabots qu'une vache aurait laissées en s’arrêtant brutalement sur le bord de la pierre. Il pourrait aussi s'agir des empreintes du cheval du Diable, voir les empreintes du Diable lui-même.

Le dolmen de Givrezac

Connu de longue date, le dolmen fut décrit en 1818 par François Jouannet. En partie détruit pour servir de matériaux de construction, il fut fouillé sans résultat connu avant 1878 par un ancien propriétaire du terrain. Il est classé Monument historique depuis 1962.

Le dolmen se compose d'une dalle de couverture en grès longue de 2,70 m, large de 2 m et épaisse de 0,60 m. Sous cette dalle, seuls deux orthostates sont visibles, un troisième affleurerait sous la terre comblant la chambre. Les orthostates mesurent pour le premier 0,55 m de longueur, 0,35 m d'épaisseur et 0,35 m de hauteur, et pour le second 1,36 m de longueur, 1,10 m d'épaisseur et 0,47 m de hauteur. À l’arrière de la dalle de couverture gît une dalle qui pourrait être la dalle de chevet, longue de 1,34 m et haute de 1 m.

Le dolmen de Peyre Levade de Limeyrat

C'est Henri Wlgrin de Taillefer qui mentionna ce dolmen pour la première fois en 1821. Connu également sous les noms de dolmen de Peyra-Levada ou de Bontemps, il était jusqu'en 1974 enfoui sous un amas de pierrailles. La municipalité, sous le contrôle d'Alain Roussot, le dégagea alors de la végétation et des pierres accumulées par les vignerons de jadis. La fouille effectuée à cette occasion par Alain Roussot et Julia Roussot-Larroque de ce monument pillé de longue date ne livra que quelques dents et ossements humains et de petits fragments de céramique. Le monument fut classé Monument historique en 1980.

La chambre de ce dolmen est longue de 4 m et large de 2 m. Elle est délimitée côté nord par un orthostate de 3,50 m de longueur, de 0,90 m de hauteur et d'une épaisseur de 0,20 m et côté sud par un orthostate, brisé en plusieurs morceaux, de 2,35 m de longueur, de 1,10 m de hauteur et d'une épaisseur de 0,20 m. Cette chambre est recouverte par une dalle de 3,90 m de longueur, de 2,45 m de largeur et épaisse de 0,30 m. Le côté ouest de la chambre est fermé par deux orthostates formant soit une cella terminale soit le couloir d'accès. Cette cella est couverte par une dalle de 1,90 m de longueur, de 1,10 m de largeur et d'une épaisseur de 0,20 m largement engagée sous la dalle de couverture de la chambre.

Une borie en pierre sèche a été adjointe au dolmen. Celle-ci servit de maison à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à Jean Ladret (ou L'Adroit) qui vivait de mendicité. À sa mort, la commune prit en charge ses obsèques, mais en échange s'appropria le terrain.

Le dolmen de Peyre Brune

La première mention de ce dolmen fut faite par François Jouannet en 1826 sous le nom de dolmen de Roquebrune. Par la suite, Léo Drouyn et Alexis de Gourges le décrivent sous le nom de Peyrebrune. Le docteur Galy le fouilla en 1874. Il y mit à jour une pendeloque en grès, des outils en silex, des fragments de céramiques et des fragments d'ossements humains. Ce mobilier, déposé à l'époque au musée d'Art et d'Archéologie du Périgord à Périgueux, est un des rares du département à avoir été conservé. Le dolmen fut attribué au Néolithique final. Une réutilisation lors de la période de La Tène III fut attestée. Le dolmen fut classé Monument historique en 1889. Il est constitué d'une chambre quadrangulaire de 2,70 m sur 1,90 m délimité par six orthostates. Une dalle de couverture longue de 2,75 m, large de 2 m et épaisse de 0,75 m repose sur trois de ces orthostates.

Ce dolmen aurait été construit par une fée pour y inhumer son mari tué lors d'un combat. Elle ordonna à six de ses pages d'apporter chacun une grosse pierre qu'elle disposa à l'endroit où son mari mourut pour former le dolmen. Lorsque son mari fut enterré, elle se tourna vers l'orient et maudit quiconque oserait toucher à la tombe de son mari.

Le dolmen de Peyrelevade de Beauregard-et-Bassac

Ce dolmen recouvert de mousse et de fougères est constitué d'une dalle de couverture, fragmentée et affaissée, reposant sur deux orthostates en grès. Un fragment de la dalle de couverture est dressé sur le flanc du talus voisin. Celui-ci n'est pas le tumulus, mais un talus constitué comme bordure de champs. Un autre morceau de la dalle de couverture tombé dans la chambre peut être confondu avec un orthostate. Des traces du tumulus sont par contre visibles au sud-ouest du dolmen. La chambre ouvrait probablement vers le sud-est.

Mentionné dans les enquêtes Brard en 1835, le monument fut oublié par les auteurs qui suivirent. Des fouilles y auraient effectuées livrant des outils en silex et des ossements humains. Ce matériel aurait longtemps été conservé à la mairie. Le dolmen fut classé Monument historique en 1940.

Le dolmen de Peyrelevade de Paussac-et-Saint-Vivien

Un des plus majestueux dolmens du département de la Dordogne subit en 1933 une restauration qui transforma radicalement son architecture. Il fut mentionné pour la première fois en 1821 par Henri Wlgrin de Taillefer puis décrit par plusieurs auteurs au cours du XIXe siècle. En 1877, le marquis de Fayolle signala "qu'un de ses supports était tombé durant l'hiver et que la table n'était plus soutenue par trois points". Les fouilles et pillages successifs eurent raison de la stabilité du monument amenant en 1933 la Société Historique et Archéologique du Périgord à le reconstruire. Il fut classé monument historique en 1960.

En ce référent aux descriptions anciennes, il s'agissait d'une allée couverte de forme trapézoïdale orientée selon un axe nord-ouest/sud-est. Elle était longue de 6,50 m et large de 3 m du côté sud-est et de 1,30 m du côté nord-ouest. Constituée de huit orthostates de 2 m de hauteur, l'allée était couverte par une grosse dalle en grès de 4 m de longueur, de 3 m de largeur et épaisse de 0,40 à 0,60 m. Une seconde dalle de couverture était effondrée dans la chambre. Actuellement, le monument se présente sous la forme d'une dalle de couverture supportée à 2 m de hauteur par cinq orthostates. Une petite hache en pierre polie de couleur verte, de 8,20 cm, retrouvée dans le dolmen serait conservée, selon Dominque Pauvert, dans les collections du Musée d'art et d'archéologie du Périgord.

Le dolmen de Pierre Rouille

Ce dolmen ruiné portant également le nom de dolmen de Laprougès, de Beauroulet, de Bosc ou de Sencenac, fut signalé dès 1858 par Léo Drouyn. Ayant fait l'objet d'une étude en 1933 par Jean-Jacques Pittard, le dolmen bénéficia en 2011 d'un diagnostic archéologique par l'Inrap. Les fouilles, exclusivement portées sur les abords du monument, n'ont livré aucun mobilier en rapport avec le mégalithe. Il est classé Monument historique depuis 1960.

Ce dolmen, classé par Bertrand Poissonnier parmi les dolmens de type "angoumoisin" et par Alain Beyneix comme dolmen de type "caussenard", est constitué d'une dalle de couverture en grès ferrugineux de couleur rouille d'une longueur de 4,50 m, d'une largeur de 2,85 m et d'une épaisseur de 0,40 à 0,95 m. Cette dalle repose au sol du côté nord et est soutenue du côté ouest par un orthostate en calcaire de 1,25 m de longueur pour une hauteur de 0,90 m. Du côté est se trouve un orthostate de 0,93 m de longueur pour une hauteur de 0,43 m. Les deux orthostates ont une épaisseur de 0,40 m.

Le dolmen de la Jolinie

Ce dolmen simple en granite se compose de trois orthostates et d'une dalle de chevet soutenant une dalle de couverture presque circulaire de 4 m de diamètre pour une épaisseur de 0,70 m. Il fut fouillé en 1919 par Pierre Deffontaines qui y recueillit des tessons de poterie noire, une rondelle grossière en calcaire et des traces de charbon de bois.

La dalle de couverture porte une excavation d'origine naturelle qui donna lieu à des légendes. Selon l'une d'elles, la Sainte Famille dans sa fuite en Égypte passa par cet endroit lorsqu'arriva l'armée d’Hérode. La Sainte Famille se cacha sous la dalle sur laquelle Hérode arrêta son cheval. Après avoir inspecté l'horizon à la recherche des fuyards, il repartit au galop laissant sur la dalle les empreintes des sabots de son cheval. Selon une autre légende, il s'agirait des empreintes du cheval de la Vierge poursuivie par le Diable. Une autre légende nous informe que le dolmen fut construit par la Sainte Vierge qui porta la dalle de couverture sur sa tête et les piliers dans son tablier.

Le dolmen de la Peyrelavade de Brantôme

Représenté sur de nombreuses cartes postales, le dolmen de Brantôme portant également les noms de Pierre levée, de Peyrelevado ou dolmen du Camp de César est le dolmen le plus connu de Dordogne. Signalé en 1818 par François Jouannet puis en 1821 par Henri Wlgrin de Taillefer, le dolmen est mentionné dans les enquêtes Brard qui indiquent la découverte à ses abords d'ossements humains. Déjà privée de plusieurs de ces orthostates lors de son premier descriptif, la dalle de couverture fut consolidée par un pilier maçonné en 1880. Le dolmen fut classé Monument historique en 1889. Le dolmen, qui serait de type "angoumoisin", se compose d'une dalle de couverture longue de 5 m, large de 2,90 m et épaisse de 1,40 m. Celle-ci est soutenue, à 2,50 m au-dessus du sol, par trois orthostates en calcaire soigneusement bouchardés.

Selon la légende, la dalle aurait été soulevée sur leur quenouille par trois jeunes pastourelles. Selon une autre version, elle fut apportée par les fées dans leurs tabliers de gaze alors qu'elles descendaient de la montagne. Dans la version chrétienne, le dolmen serait une création de la Vierge. Un soir d'été une jeune bergère gardant ses moutons fut tellement absorbée par le filage de sa laine qu'elle ne vit pas l'orage arriver. Ne sachant plus où s'abriter, elle pria la Vierge. Celle-ci descendit du ciel et avec la quenouille de la bergère souleva des rochers et les empila pour en faire un abri.

D'autres informations et théories sur les mégalithes sont consultable sur la page "Les mégalithes".

Ces photographies ont été réalisées entre 2002 et 2025.

Y ACCÉDER:

Pour voir le dolmen de Cantegrel, prendre à Buisson-Cadouin la D51 en direction de Le Bugue. Après le passage au-dessus de la Dordogne, prendre à droite la direction de Saint-Chamassy. Prendre ensuite à la patte d'oie à droite la route de la fontaine de Laumède. Suivre ce chemin jusqu'au panneau indicateur "dolmen de Cantegrel".

De Beaumontois-en-Périgord, prendre la D676 en direction de Villeréal. Au niveau de l'embranchement à droite pour Naussannes (D19E), prendre le chemin partant à gauche (panneau Peyrelevade) qui mène au dolmen du Blanc. Pour le dolmen de Peyre Negre, prendre la D19E en direction de Naussannes. Le dolmen est sur la droite de la route dans les champs.

Pour le dolmen du Point du Jour, prendre à Monpazier la D2/D104 en direction de Villeréal. Après le hameau de Labrame, le dolmen se trouve au niveau du 3e chemin à gauche (propriété privée).

Pour les allées couvertes de l'Oustal del Loup, prendre à Monpazier la D2 en direction de Montferrand-du-Périgord. Les allées se trouvent dans la forêt sur la droite entre le 3e embranchement et la patte d'oie.

Pour le dolmen de Peyrelevade de Rampieux, prendre de Beaumontois-en-Périgord la D660 en direction de Monpazier. Après l'embranchement pour Rampieux, prendre le 1er chemin à gauche. Suivre ce chemin jusqu'au virage à angle droit sur la droite. Suivre de là le chemin en terre qui mène au dolmen.

Pour le dolmen de la Pierre du Diable, prendre à Sarlat-la-Canéda la direction de Beynac par la D57. Après la sortie de la ville (et la zone commerciale), prendre au 1er embranchement à gauche (petit panneau "la pierre du diable"). Le dolmen est au bord de la route sur le côté gauche après le 1er chemin partant à gauche.

Pour le dolmen de Bonarme, prendre à Belvés/Monplaisant la D52 en direction de Urval. Dans la forêt après le virage en épingle à cheveux, arrêtez-vous à 2e embranchement. Suivre le chemin partant à gauche.

Pour le dolmen de Givrezac, prendre à Domme la direction de Vitrac par la D46E3 (Panneau Givrezac). Suivre les indications Givrezac. Le dolmen se trouve à l'entrée du domaine du château de Givrezac.

Pour le dolmen de Peyre Levade de Limeyrat, prendre depuis Ajat la D68 en direction de Brouchaud. Après le passage sous l'autoroute, prendre le 1er chemin à droite, puis à l'embranchement à gauche.

Pour le dolmen de Peyre Brune, prendre à Saint-Aquilin la D43 en direction de Ribérac. Après le croisement avec la D39, prendre le 1er chemin à droite (panneau dolmen de Peyrebrune). Suivre ce chemin jusqu'au dolmen qui se trouve sur le côté droit.

Pour le dolmen de Peyrelevade de Beauregard-et-Bassac, prendre à Beauregard-et-Bassac la D38 en direction de Pont-Saint-Mamet. Après la sortie du village, prendre à droite le chemin du dolmen (panneau Baneuil). À l'entrée de la forêt, prendre le sentier sur la gauche.

Pour le dolmen de Peyrelevade de Paussac-et-Saint-Vivien, prendre à Paussac la D93 en direction de Saint-Vivien. Le dolmen se trouve à droite de la D93 après l'embranchement pour Prézat-Haut.

Pour le dolmen de Pierre Rouille, prendre de Brantôme la D939 en direction de Château-l'Evêque. Prendre ensuite la D106 en direction de Valeuil/Bourdeilles. Le dolmen se trouve dans le champ attenant à la zone industrielle située dans le croisement D939/D106.

Pour le dolmen de la Jolinie, prendre à Saint-Jory-de-Chalais la D77 en direction de Mialet. Le dolmen est sur la droite avant l'embranchement pour la Jalinie.

Le dolmen de la Peyrelavade de Brantôme se trouve rue du dolmen à Brantôme.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 10 octobre 2025

Cette page a été mise à jour le 10 octobre 2025