Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

La basilique Saint-Saturnin se distingue par la pureté de son style roman auvergnat, sa sobriété, et sa remarquable conservation. Elle est la plus petite, la plus sobre et la plus tardive des cinq basiliques dites "Majeures" d'Auvergne aux côtés des basiliques Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, Notre-Dame d'Orcival, Notre-Dame de Saint-Nectaire et Saint-Austremoine d'Issoire. La basilique Saint-Saturnin est un chef-d’œuvre discret du roman auvergnat du XIIe siècle.

La tour lanterne

La basilique Saint-Saturnin a été construite à la fin du XIe siècle et dans la première moitié du XIIe siècle, probablement entre 1075 et 1130, selon les analyses stylistiques et structurelles. Il est probable que l’église ait été érigée à l'initiative des seigneurs de la maison de la Tour d'Auvergne, qui régnaient sur la région. Elle est dédiée à Saint-Saturnin, également connu sous le nom de Saint-Sernin, premier évêque de Toulouse, martyrisé au IIIe siècle. L'église fut probablement bâtie sur un sanctuaire antérieur mérovingien ou carolingien, comme c’est souvent le cas dans la région. La nef et ses collatéraux furent certainement édifiés vers 1075–1110, le transept et sa croisée vers 1110 – 1120, le chœur et son déambulatoire vers 1120 – 1130. La façade occidentale semble être postérieure, aux envions de 1130 – 1140, alors que la tour-lanterne est contemporaine de la croisée.

Elle apparaît pour la première fois dans un document de 1157. L’évêque de Clermont-Ferrand, Étienne de Mercoeur, y autorisa le chapitre de la cathédrale à prélever un cens sur l'église. Il est donc probable que la construction de celle-ci était alors achevée. Elle ne semble pas avoir subi de transformation majeure au cours du Moyen-âge, ce qui a permis de conserver son plan roman d'origine. En 1553, elle était desservie par plusieurs prêtres ce qui montre qu'elle avait alors une certaine importance. À partir du XVIIe siècle, l'église entra dans une période de relatif déclin, comme beaucoup d’églises rurales. Elle fut néanmoins toujours utilisée pour le culte. À la Révolution, le 31 janvier 1790, les habitants appelés à élire la nouvelle municipalité s’assemblèrent à l'église. Le dépouillement du vote fut fait par le curé, un notaire et un laboureur de Chadrat. L'église fut ensuite vendue comme bien national. Madame Verdier de Pagnat la racheta pour la soustraire à la profanation. Classée Monument historique en 1840, elle bénéficia au XIXe siècle d’une campagne de restauration menée par Aymon Mallay, architecte diocésain, influencé par Viollet-le-Duc, soucieux de préserver l'authenticité du style roman auvergnat. En 1850 eut lieu la reconstruction à l'identique de la flèche du clocher détruit à la Révolution. La restauration complète des parements et toitures fut effectuée entre 1860 et 1885. En 1920 eut lieu la consolidation des voûtes, sans bétonnage excessif. Ces restaurations ont été relativement respectueuses de la structure originelle.

La nef

La nef

La basilique Saint-Saturnin est un modèle type de l’art roman auvergnat du XIIe siècle. Elle présente une harmonie de proportions, une rigueur géométrique et une richesse décorative typique de cette école régionale. L’église adopte un plan en croix latine avec une nef à quatre travées flanquée de collatéraux, un transept peu saillant et un chœur à déambulatoire. L’édifice est entièrement conçu sur un module carré (environ 3,80 m de côté), qui régit la largeur des travées de la nef, la longueur des bras du transept, le rayon du déambulatoire et la position des piles de la croisée. Ce système modulaire, inspiré de Cluny, reflète la rigueur mathématique du roman auvergnat. Elle a une longueur de 36 m et une largeur au niveau du transept de 21 m. La hauteur sous voûte de la nef centrale est de 12 m, celle des collatéraux est de 6 m.

La nef centrale est voûtée en berceau brisé, soutenue par des arcs doubleaux reposant sur des piliers cruciformes. Les collatéraux sont voûtés d’arêtes, comme c’est typique dans l’Auvergne romane. La hauteur de la nef est modeste, ce qui renforce l’intimité de l’espace. L’élévation est à deux niveaux avec de grandes arcades en plein cintre, portées par des piliers cruciformes flanqués de colonnes engagées, avec chapiteaux sculptés et des fenêtres hautes encadrées d’arcatures à colonnettes en alternance. Le transept ne dépasse que très légèrement la largeur de la nef. Chaque bras du transept possède une absidiole orientée, voûtée en cul-de-four. Chaque bras du transept est voûté en berceau transversal. Une porte sud permet un accès latéral.

La nef

Le choeur

La coupole à la croisée du transept

À la croisée du transept se dresse une tour lanterne octogonale, coiffée d’une toiture conique couverte de lave. Cette tour est une des signatures majeures du style roman auvergnat. Intérieurement, la base carrée se transforme en octogone par des trompes d’angle à ressauts au sein d'une voûte en forme de coupole. L'éclairage se fait par huit fenêtres étroites. La tour-lanterne joue un double rôle, clocher (sonnailles) et lanterne (éclairage axial du sanctuaire). Sa hauteur totale avoisine les 20 m au-dessus du sol. Le chœur est semi-circulaire et entouré d’un déambulatoire, ce qui permettait aux fidèles et pèlerins de circuler sans interrompre les offices. La voûte du chœur, en cul-de-four, est montée sur un plein cintre légèrement brisé, renforcé par des colonnes engagées à chapiteaux.

Le choeur

La façade occidentale comprend un portail en arc légèrement brisé, sans tympan sculpté. Les archivoltes sont décorées de bâtons brisés et dents de scie. Les ébrasements sont à colonnettes à chapiteaux végétaux. Les murs sont nus en pierre de taille, sobre, sans rosace ni décor figuré.

La crypte

La crypte

L’extérieur de la basilique Saint-Saturnin est remarquable par son parement en arkose blonde et trachyte volcanique, posant un contraste de couleurs très subtil. L’appareil est régulier, et la modénature précise. On y note les éléments typiques du roman auvergnat, bande lombarde sous les corniches, toitures en pyramide ou en cône sur les tourelles et chapelles, ornementation polychrome en pierre de lave (trachyte noir) autour des baies et des absidioles. Le chevet pyramidal, vu depuis l’est, présente cinq niveaux emboîtés en hémicycles décroissants, les chapelles rayonnantes, le déambulatoire, le chœur surélevé, le tambour de la tour et la toiture octogonale. Les décors extérieurs sont constitués des corniches à modillons sculptés de têtes humaines, de corbeilles et de masques grotesques, de cordons de billettes ou de dents de scie. L'appareil est en tranchées alternées d'arkose blonde et de trachyte noir soulignant les lignes d’assise. Des colonnettes sont engagées en bordure de baies.

Les chapiteaux sont souvent sculptés en bas-relief profond, à la limite du décor narratif et ornemental. Ils sont conservés en grand nombre (environ 60), principalement dans le chœur et les collatéraux. Dans la nef, ils sont principalement décorés d'un répertoire végétal stylisé avec des feuilles d'acanthe, des palmettes et des entrelacs. Dans le transept, c'est un bestiaire de sirènes-oiseaux, lions affrontés, serpents, oiseaux ou monstres affrontés, une allégorie du Mal et du combat spirituel. Dans le chœur sont représentées des figures humaines, des têtes nimbées (apôtres ?) et des scènes bibliques stylisées (Daniel dans la fosse aux lions). Dans le déambulatoire les griffons, les dragons et les entrelacs trilobés assurent une protection symbolique du sanctuaire. La sirène à double queue est le symbole du péché de luxure, Daniel dans la fosse aux lions représente la foi inébranlable, les oiseaux affrontés sont l'union des contraires et les âmes des croyants et les têtes humaines sont des figures tutélaires. L’église possédait neuf autels (1 maître-autel, 2 dans le transept, 5 dans les chapelles rayonnantes, 1 dans la nef), ce qui suppose un usage choral ou collégial. Une cuve ronde à décor de palmettes sert de fonts baptismaux.

Un des chapiteaux sculptés

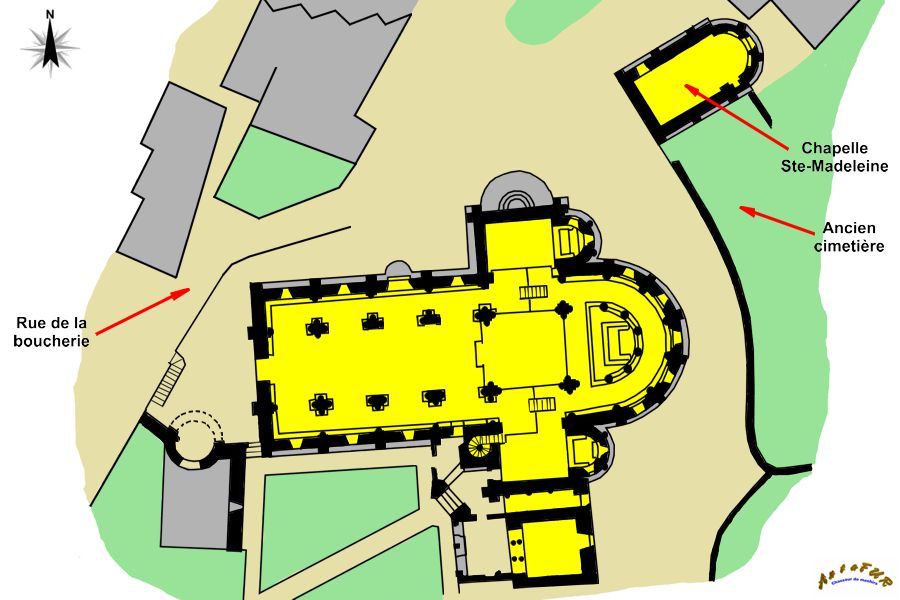

Un monastère fut fondé en ces lieux en 1040 par Odilon, abbé de l'abbaye de Souvigny. En 1284, ce monastère relevait de l'autorité de l'abbé d'Issoire. En 1762, il ne restait dans ce monastère qu'un prieur. La chapelle Sainte-Madeleine était l'église de ce monastère dont c'est le seul vestige. Construite au XIIe siècle, elle servit, après la construction de l'église Saint-Saturnin, de baptistère et de chapelle funéraire. Elle est constituée d'une nef à une travée (4,30 m sur 3,70 m) et d'un chœur en cul de four. Elle est longue de 9 m et large de 4,30 m. Au cours du XVe siècle, le chœur fut intégré dans une tour semi-circulaire crénelée de l'enceinte de la ville.

La chapelle Sainte-Madeleine

La chapelle Sainte-Madeleine

Ces photographies ont été réalisées en juin 2025.

Y ACCÉDER:

L'église Saint-Saturnin est au centre-ville de Saint-Saturnin.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 2 septembre 2025

Cette page a été mise à jour le 2 septembre 2025