Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Nichée au cœur d’un vallon verdoyant des Monts Dore, la basilique Notre-Dame d’Orcival est une des plus belles expressions de l’architecture romane auvergnate du XIIe siècle. Son équilibre structurel, la pureté de son plan et l’harmonie de son chevet en font un modèle du style clermontois, profondément enraciné dans les traditions religieuses et esthétiques du Moyen-âge. L’édifice offre un parfait condensé de la pensée architecturale romane, où la rigueur géométrique se conjugue à la symbolique liturgique et cosmique.

Grégoire de Tours parle, au VIe siècle, d'un pèlerinage auprès d'une statue de la Vierge dans le val d'Orcival. Au cours du IXe siècle, une église, située à l'est du village au lieu-dit "Tombeau de la Vierge", accueillait une statue de la Vierge extrêmement vénérée. Selon une légende citée par Jacques Branches, prieur de l'abbaye de Pebrac en 1632, cette statue aurait été sculptée par Saint-Luc. Une chronique provençale du XIIIe siècle parle de reliques de la Vierge qui "de Pont l'Abei aurait été portée pour partie à Rocamadour, pour partie à Orcivaux en Auvergna en 878". Cette église aurait été détruite à la fin du IXe siècle lors des pillages des invasions normandes.

Le comte d'Auvergne, Guillaume V, et sa femme, Philippie de Gévaudan, donnèrent, en 1102, à l'abbaye de La Chaise-Dieu le revenu nécessaire à la création d'un prieuré en ces lieux. Entre 1146 et 1178, le comte d’Auvergne et l’évêque de Clermont-Ferrand firent construire à Orcival une église pour y abriter la statue de la Vierge. Cette église fut partiellement donnée par le comte d'Auvergne, Guillaume VII, en 1176, à l'abbaye de La Chaise-Dieu. En 1242, l’évêque de Clermont-Ferrand, Hugues de la Tour, transforma l'église en collégiale desservi par 24 chanoines. Le prieuré existant à Orcival fut supprimé en 1353. Après sa victoire sur les "Routiers" anglais du château de la Roche Sanadoire en 1375, Louis II, duc de Bourbon, beau-frère du roi Charles V, offrit son pennon à Notre-Dame d'Orcival.

La nef (vue en direction du choeur)

La nef

Après que le séisme du 29 juin 1477 eut fait s'écrouler le clocher et les voûtes de l'église, le roi Louis XI autorisa les chanoines à quêter pendant deux ans dans tout le royaume pour financer la reconstruction. À la mort de Gilbert de Chabanne, seigneur d'Orcival, en 1483, la crypte de l'église devint le tombeau familial. La même année, une bulle du pape Sixte IV réduisit le nombre de chanoines à 12. Le tremblement de terre du 1er mars 1490 endommagea à nouveau l'édifice. Le chanoine Antoine Gainhon offrit, en 1492, la somme de 32 livres pour achever les travaux de réparation. En 1793, pendant la Révolution, l’église fut fermée et la paroisse supprimée, la flèche du clocher fut abattue. L’église servit d'entrepôt et de local civil. Afin de la soustraire aux exactions des révolutionnaires, la statue de la Vierge fut cachée dans le mur latéral de la tribune du narthex. Par la suite, elle fut exposée jusqu'en 1885 dans la crypte. L'église sera rendue au culte en 1802. L'église fut classée Monument historique en 1840. Dès les années 1850 - 1860, l’église bénéficia de campagnes de restauration, avec la consolidation des voûtes, la réfection des couvertures (lauzes remplacées par ardoises, puis restaurées à l’identique), et la reprise du clocher. Des éléments baroques furent déposés pour redonner à l’église son aspect "roman", selon les principes de Viollet-le-Duc. Le pèlerinage marial reprit avec vigueur dans la seconde moitié du XIXe siècle. La procession de l’Ascension redevint un événement régional majeur, attirant des fidèles de toute l’Auvergne. Le sanctuaire gagna une nouvelle notoriété nationale. À la demande de l’évêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Belmont, impressionné par l'ampleur du pèlerinage annuel à la Vierge, le pape Léon XIII éleva l'église au rand de basilique en 1894. L’église fut relativement épargnée par les conflits mondiaux, même si les années 1914 à 1945 voient un ralentissement des pèlerinages. Dans les années 1920 et 1930, de nouvelles restaurations furent entreprises, principalement sur les parements extérieurs et les toitures. À partir des années 1950, le site bénéficia d’une reconnaissance accrue avec la montée du tourisme en Auvergne. L’église devint un site d’étude des arts sacrés médiévaux. Entre les années 1990 et 2010, plusieurs programmes de restauration se succédèrent avec le nettoyage des façades, la restauration des sculptures romanes, la consolidation du clocher octogonal et la protection contre l’humidité. En 2006, une campagne spécifique fut menée pour préserver la statue de la Vierge en majesté, très fragile (fissures dans le bois, dorures ternies). Le pèlerinage de l’Ascension reste vivant et attire encore plusieurs milliers de fidèles chaque année. La statue de la Vierge y est portée en procession dans le village. La basilique est une des cinq églises romanes dites "majeures" d'Auvergne.

Le choeur

Le choeur

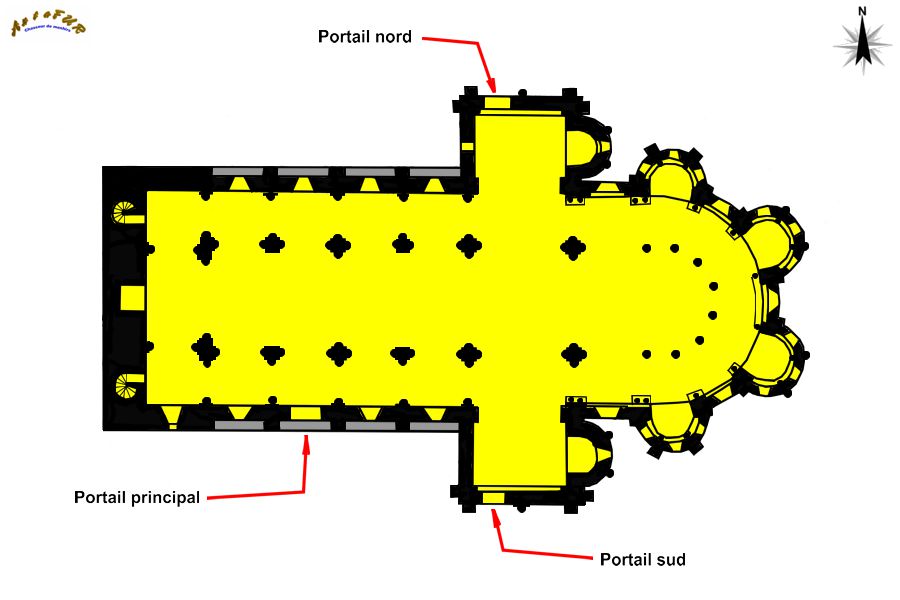

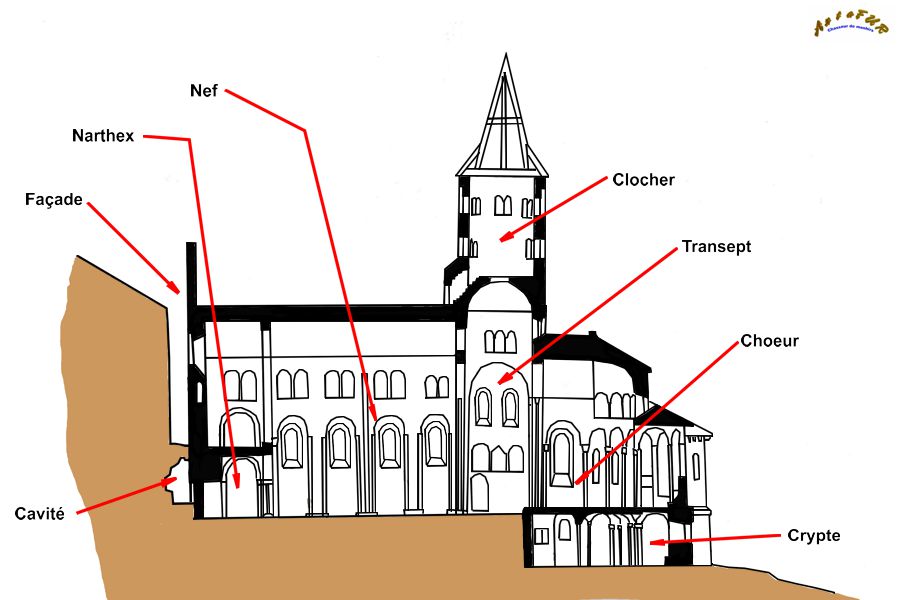

La basilique présente un plan de type clunisien à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Reposant sur un socle rocheux basaltique, elle est orientée est-nord-est, déviation légère par rapport au plein est liturgique. Le terrain présente un léger dénivelé est-ouest, absorbé par des marches dans l’avant-nef. L’entrée s’effectue par un parvis légèrement en contrebas, soulignant la monumentalité du portail. Elle se compose d'une avant-nef voûtée (narthex) d'une travée avec un étage formant tribune, d'une nef de quatre travées flanquée de deux bas-côtés, d'un transept saillant avec absidioles orientées dans chaque bras, d'un chœur en hémicycle avec déambulatoire circulaire et cinq chapelles rayonnantes (une axiale, deux intermédiaires, deux terminales) et d'une crypte. Chaque travée de la nef correspond à un module carré de 6,60 m de côté, ce qui donne une trame régulière et lisible. La basilique a une longueur de 47,12 m et une largeur de 31,41 m. La nef et ses bas-côtés ont une largeur de 14,60 m et une hauteur sous voûte de 17,40 m. La nef est voûtée en berceau plein cintre continu, sans doubleau saillant. Les bas-côtés sont voûtés d’arêtes, avec bande lombarde à la retombée et les tribunes sont voûtés en berceau transversal, reposant sur mur gouttereau et pile interne. Le chœur est voûté en cul-de-four, décoré d’arcatures sur colonnettes, le déambulatoire est voûté en berceau rampant, avec bandeau d’arêtes et les chapelles rayonnantes le sont en cul-de-four parfaitement hémisphérique. Le transept a une hauteur de 21,40 m. La croisée du transept est couverte par une coupole sur quatre trompes d’angle à niche à fond plat, transition technique entre le carré de la croisée et l’octogone de la tour. La coupole, établie sur une base carrée de 6,60 m de côté, à un profil hémisphérique d'une hauteur de 9 m. Elle est surmontée d'une tour lanterne octogonale à deux niveaux d’arcatures aveugles ou ajourées par deux baies par face au second niveau, couverte d'un toit à base conique couvert en lauzes. La tour lanterne a une hauteur de 26 m.

Construite majoritairement en lave basaltique grise, la basilique présente un appareil d’une exceptionnelle qualité. Les pierres, soigneusement taillées, confèrent à l’ensemble une grande unité visuelle et une durabilité remarquable. Les claveaux des arcs, les colonnettes et les encadrements de baies utilisent des roches plus claires (trachyte, andésite), offrant de subtiles variations de teinte. L’élévation intérieure est tripartite : grandes arcades au niveau inférieur, tribunes au-dessus des bas-côtés (caractéristique auvergnate), et un clair-étage percé de fenêtres hautes. Cette superposition assure un équilibre vertical harmonieux, tandis que les tribunes jouent un rôle structurel essentiel pour contenir les poussées de la voûte en berceau. Le portail central présente une baie en plein cintre à trois voussures concentriques avec des archivoltes sculptées de bâtons brisés, perles et zigzags. Sans tympan figuratif, le linteau, monolithe nu, est soutenu par des piédroits à colonnettes engagées avec des chapiteaux à feuillages stylisés.

Le transept

La coupole du transept

Le chevet d’Orcival, considéré comme l’un des plus beaux de France, illustre parfaitement le style pyramidal auvergnat, également visible à Saint-Nectaire ou Issoire. Il est organisé en gradins emboîtés : quatre chapelles rayonnantes en couronne, un déambulatoire circulaire, un chœur principal en retrait, un transept saillant avec deux absidioles adossées et une tour octogonale sur la croisée du transept. Cette hiérarchie ascendante des volumes s’accompagne d’une savante alternance de formes, d’ombres et de lumières, rythmée par des arcatures lombardes, des bandeaux et des modillons sculptés.

La crypte de la basilique constitue l’un des éléments architecturaux les plus remarquables de l’édifice. Elle se situe directement sous le chœur surélevé de la basilique, conformément au plan bénédictin classique à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Elle est accessible par deux escaliers latéraux situés dans le bas-côté du chœur. Elle adopte un plan en fer à cheval, constitué d’un couloir de déambulation semi-circulaire, de cinq petites chapelles rayonnantes et d’un espace central sous la croisée, servant à l’origine d’abside inférieure. Cette disposition permettait la circulation des pèlerins autour des reliques sans troubler le chœur liturgique supérieur. Les travées rectilignes sont voûtées en berceau, les chapelles rayonnantes sont voûtées en cul-de-four et le couloir du déambulatoire est voûté en plein cintre. Ces voûtes sont supportées par des colonnes monolithes en arkose ou granite, à chapiteaux sculptés ou épannelés (certains d’inspiration corinthienne stylisée) et par des piliers carrés surmontés de tailloirs romans nus ou décorés. La crypte, d'une hauteur de 4,88 m, est faiblement éclairée par de petites ouvertures en meurtrière, souvent obstruées partiellement, qui créent une ambiance semi-obscure propice au recueillement et à la solennité. Outre sa fonction religieuse, la crypte joue un rôle structurel en soutenant le chœur surélevé, notamment la croisée du transept et l’abside principale. Elle contribue à la stabilité de l’édifice sur la pente du terrain.

La crypte

La crypte

La crypte

La crypte

Le décor architectural, bien que relativement sobre, se concentre sur les chapiteaux et les modillons. Sur les 85 chapiteaux ornés, ceux de la nef présentent des rinceaux, des acanthes, des animaux affrontés et des masques, ceux de la croisée du transept et du chœur présentent des scènes bibliques (Annonciation, Tentation du Christ, Adoration des mages) et un bestiaire de lions, d'aigles, de sirènes, de harpies et de griffons. Leur place dans l’édifice n’est jamais anodine. Les chapiteaux proches du chœur développent des thèmes théologiques, tandis que ceux de la nef abordent des sujets moralisants comme la lutte d’hommes contre des monstres, figures démoniaques vaincues par l’ordre divin. La sculpture est taillée dans le même trachyte clair que les claveaux, avec un relief puissant, mais peu creusé, caractéristique du style roman auvergnat. Les corniches extérieures sont ornées de modillons sculptés de visages grimaçants, d'animaux et de figures grotesques. Sous les toitures du chevet et du transept sont disposées des arcatures lombardes, bandeaux de billettes et de dents d’engrenage sur les parements. Le décor extérieur est contenu, mais rythmé, créant une animation visuelle par l’ombre portée et la texture des reliefs.

Sur la façade sud du transept sont accrochés des chaînes, boulets et entraves. Il s'agit d’ex-voto que des prisonniers ayant obtenu leur libération après avoir imploré la Vierge d'Orcival déposèrent à l'église. La Vierge d'Orcival est également connue sous l’appellation de Notre-Dame des Fers. Cette coutume remonte à la guerre de Cent Ans lorsqu'en 1375 une bande de "Routiers" anglais basés à la Roche Sanadoire écumait le pays.

Les chaînes, boulets et entraves

Les chaînes, boulets et entraves

La Vierge d'Orcival est une statue de la Vierge en majesté datée de 1170. En bois de noyer, recouverte de plaques d’argent repoussé, la Vierge, assise sur un trône, tient un enfant bénissant. Elle est couverte d’un manteau argenté, décor repoussé d’arabesques et cabochons (perdus). La statue, haute de 74 cm, fut restaurée en 1960 et en 2006. Cette statue ferait des miracles liés à la fécondité, à la grosse et à la maternité. Parmi ces miracles, des fidèles assistèrent en 1806 et en 1834 au réveil de deux enfants considéré comme décédé que les parents lui présentèrent.

La Vierge d'Orcival

La Vierge d'Orcival

La Vierge d'Orcival

Le trésor

Ces photographies ont été réalisées en juin 2025.

Y ACCÉDER:

La basilique est située au centre-ville d'Orcival.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 2 septembre 2025

Cette page a été mise à jour le 2 septembre 2025