Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

L’abbatiale Saint-Pierre et Saint-Caprais de Mozac, fondée à l’époque mérovingienne et reconstruite à l’époque romane (XIIe siècle), conserve un ensemble remarquable de chapiteaux historiés et décoratifs. Bien que l’édifice ait souffert de tremblements de terre et de réfections successives, quarante-sept chapiteaux romans d’exception sont encore visibles, principalement dans le chœur, la croisée du transept et les premières travées de la nef.

Le chevet de l'abbatiale

Saint-Austremoine vint en Auvergne sous les consulats de Decius et de Gratus aux alentours de 250 apr. J.-C.. Il évangélisa l'Auvergne et fut le premier évêque de Clermont-Ferrand. Vers 260, il se retira à Issoire où il fonda un monastère. À sa mort, il fut enseveli dans l'église du monastère. Ce premier monastère fut détruit par les Wisigoths vers 550. Peu de temps après le diacre Cautinus (Cautin), qui deviendra évêque de Clermont-Ferrand, mit en honneur le culte de Saint-Austremoine. Vers 580, lorsque Saint-Avit était évêque de Clermont-Ferrand, le corps de Saint-Austremoine fut transféré à Volvic près des reliques de l'évêque Saint-Priest. Le monastère de Mozac fut fondé vers 680 par Caliminius (Saint-Calmin), duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, et par sa femme Namadia (Sainte-Namadie). Une première église fut construite (Mozac I) dont il ne reste que des vestiges au niveau de la base du clocher-porche situé à l'ouest de l'église. Caliminius y déposa des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Caprais d'Agen qu'il rapporta de Rome, des îles Lérins et d'Agen. Entre 759 et 761 l'Auvergne fut dévastée par la guerre que se firent Pépin le Bref, père de Charlemagne, et Waïfre, duc d'Aquitaine. L'abbaye souffrit beaucoup de ces affrontements.

Le porche nord

Le porche nord

Une fausse charte datée de 768 attribue la fondation de l'abbaye à Pépin le Bref (roi des Francs entre 751 et 768). Cette charte lui attribue également le transfert des reliques de Saint-Austremoine de Volvic à Mozac. Ce transfert fut effectué en 848 en présence de Pépin II. Après les ravages liés aux incursions des Vikings et Normands en 853 et 915 en Auvergne, une nouvelle église (Mozac II) fut construite. L'église avait les dimensions de l'église romane. Il en subsiste les étages inférieurs du clocher-porche et la crypte. Cette construction fut partiellement financée par Guillaume 1er le Pieux (886-918), duc d'Aquitaine, comte d'Auvergne et fondateur de l'abbaye de Cluny. Afin de rétablir la discipline et d'éviter sa décadence, l'évêque d'Auvergne Durand en accord avec le comte d'Auvergne Robert, donna l'abbaye de Mozac, en 1095, à l'abbaye de Cluny. Cette donation fut faite pendant le concile de Clermont-Ferrand, présidé par le pape Urbain II, au cours duquel fut décidée la première croisade. Le roi de France, Philippe 1er, confirma la donation. Une bulle du pape Urbain II attribua à l'abbaye de Mozac le 1er rang parmi les filles de Cluny.

Le porche nord

Le clocher-porche

En 1102, Hugues de Semur, neveu de l'abbé de Cluny Hugues de Semur, devint abbé de Mozac. Le pape Honorius II confirma dans une bulle l'appartenance de l'abbaye de Mozac et de ses possessions à l'abbaye de Cluny en 1125. L'année suivante, le roi de France Louis VI le Gros envoya ses troupes en Auvergne pour contraindre le comte Guillaume VI à faire la paix avec Aimeric, l’évêque de Clermont-Ferrand. Guillaume VI occupait militairement alors la cathédrale de Clermont-Ferrand et l'abbatiale de Mozac qu'il avait fait fortifier. Les soldats du roi prirent l'abbatiale de Mozac au 1er assaut. Fouillant l'abbatiale, ils violèrent le reliquaire de Saint-Calmin et de sa femme Sainte-Namadie qu'ils croyaient rempli d'or. Après cet épisode, les moines remplacèrent le reliquaire par une chasse en émaux de Limoges champlevés (la plus grande du monde). Guillaume VI, comte d'Auvergne, vint en 1147 faire amende honorable pour ses torts vis-à-vis des moines de Mozac. En réparation, il accorda à l'abbaye la moitié des revenus qu'il percevait sur la ville de Riom. Une bulle du pape Alexandre III plaça, en 1165, l'abbaye sous la protection spéciale du Saint-Siège. Cette bulle confirma la bulle de son prédécesseur Hadrien et énumérait toutes les églises et possessions de l'abbaye (38 églises, 13 chapitres, 14 châteaux, etc.). Le roi Louis VII confirma, en 1169, les privilèges de l'abbaye. Cette période sera l'apogée de la puissance de l'abbaye de Mozac. De cette période date la construction de l'église romane (Mozac III).

Une lutte avec les moines d'Issoire pour la possession des reliques de Saint-Austremoine eut lieu en 1197. L'abbé de Mozac demanda à l'évêque de Clermont-Ferrand, Guillaume de Bromont, de reconnaître et d'authentifier les reliques. Peu après, en 1209, le comte d'Auvergne Guy II entra en conflit avec son frère, l'évêque de Clermont-Ferrand. Le comte s'empara du monastère et détruisit son enceinte fortifiée et son cloître. En 1212, le roi Philippe II Auguste intervint en faveur de l'évêque de Clermont-Ferrand. L'armée du roi soumis Gui II, retranché dans la ville de Riom. La plupart des terres d'Auvergne furent alors annexées au domaine royal. Clermont-Ferrand étant la possession de l'évêque, c'est Riom qui devient le centre administratif et judiciaire de l'Auvergne royale. L'abbaye connut une grande prospérité de l'abbaye sous l'abbatiat d'Aymeric de Mercœur (1217 - 1243). L'abbaye comptait alors 50 religieux, des frères convers, des novices. Le roi Philippe Auguste confirma, en 1217, la charte royale accordant les privilèges de l'abbaye. Louis VIII fit de même en 1224. En 1266, l'abbé de Mozac, Pierre d'Isserans, ancien prieur de Volvic, voulut détacher l'abbaye de l'emprise de Cluny. Refusant l'entrée du monastère à l'abbé de Cluny, il fut excommunié, mais tient tête avec les moines pendant six ans. En 1272, Aymeric de Vergy fut nommé abbé de Mozac. Le nombre des prieurés dépendant de Mozac fut fixé à 17 et le nombre de moines fut ramené à 41. En 1277, l'abbé de Mozac, Pierre de la Ferté, concéda à perpétuité aux consuls de la ville de Riom l'exploitation de la source de Dragonescha (sur la commune de Malauzat) pour la somme de 140 livres tournois.

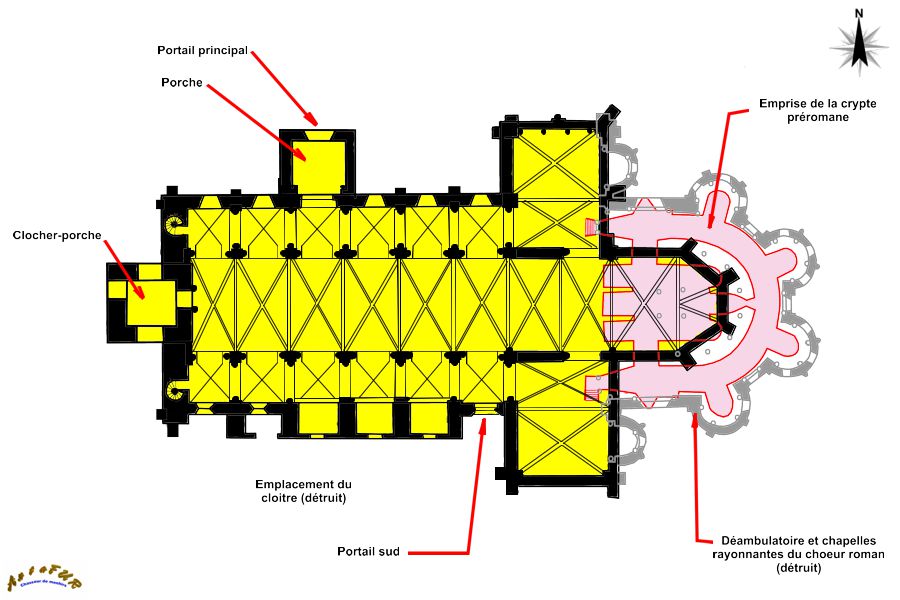

Le tremblement de terre de 1451 et le manque d'entretien dû à la pauvreté de l'abbaye à cette époque entraînèrent un effondrement du chœur roman. L'abbé Raymond de Marcenat [1459-1470] entreprit la reconstruction de l'abbatiale. On ne conserva que les piliers de la nef et les grandes arcades. Les tribunes disparaissent. Le chevet et le transept furent reconstruits et la crypte fut comblée. Le cloître fut démoli, ainsi qu'une partie des bâtiments monastiques. Il en subsiste que la porte donnant accès au croisillon sud avec son linteau sculpté. Ce linteau représente une Vierge en majesté entourée de Saint-Pierre et Saint-Austremoine présentant l'abbé de Mozac rendant hommage. En 1463, le roi Louis XI venu en Auvergne pour soumettre les promoteurs de la ligue du Bien public, les ducs de Bourbon et de Nemours, assista à l'office dans le chœur et fit le don d'une croix processionnelle. Le sacristain Guillaume Foucaud construisit en 1480 une chapelle en l'honneur de Saint-Sébastien dans le bas-côté sud de la nef. Un nouveau tremblement de terre particulièrement violent détruisit en 1490 une grande partie de la ville de Riom.

Le dernier abbé régulier de Mozac fut Louis II de Chassagne qui officia entre 1510 et 1515. En 1516, l'abbaye passa sous le régime de la commende. Le premier abbé commendataire fut Claude Duprat. Celui-ci fit rénover la salle capitulaire et termina les travaux commencés par Raymond de Marcenat. L'abbaye ayant pris le parti de la Ligue protestante, elle servit de base aux attaques contre la ville de Riom qui avait prêté serment au roi de France catholique. Elle fut assiégée en 1595 par les troupes du roi de France Henri IV. Après la prise de l'abbaye, le roi ordonna au comte d'Auvergne de démanteler les fortifications de l'abbaye. Ce qui fut fait malgré les protestations des moines. Lors de l'introduction de la réforme de Saint-Maur, le 2 juin 1644, la communauté se partagea entre ceux qui restaient fidèles à Cluny et les mauristes. Le 26 juin 1644, les consuls de la ville de Riom interdirent aux frères Récollets de s'installer à Mozac malgré l'autorisation de l'abbé de Mozac, Camille de Neufville de Villeroy. Le conflit entraîna la décadence de l'abbaye. Une procédure judiciaire fut entamée contre le prieur Blaise Rigoulet en 1658. Il fut accusé de Nicolaïsme, de violence à l'encontre des frères, de ne plus assister aux offices, etc. Une sentence royale le condamna par contumace aux galères. Un traité conclu en 1665 partagea le revenu de l'abbaye en trois parts égales reparties entre l'abbé commendataire, les moines et le payement des charges de l'abbaye.

La crypte (© Wikipédia)

La crypte (© Wikipédia)

La crypte (© Wikipédia)

L'évêque de Clermont-Ferrand reconnut les reliques de Saint-Calmin et de Sainte-Namadie en 1705. Le plafond en bois de la nef fut remplacé en 1741 par une voûte en pierre. Les travaux furent exécutés par Jean Chalat, maître tailleur de pierre de Riom. Les revenus de l'abbaye furent en 1742 de 6000 livres. Lors d'un violent orage, le 27 juin 1783, un torrent de boue traversa l'enclos de l'abbaye. Le moulin et plusieurs segments de l'enceinte de l'abbaye s’écroulèrent, une grande partie de Mozac fut noyée et les récoltes furent détruites. À la Révolution, le 28 mars 1790, les sept moines restants furent contraints de quitter les lieux. L'abbatiale devint alors église paroissiale. Le 28 mars 1792, les bâtiments conventuels furent vendus pour 71 200 livres à Gaspard Antoine Verny, président de la cour d'appel de Riom qui en fit sa résidence. L'église, le presbytère, la sacristie, les anciens dortoirs des moines, les 2/3 de la salle capitulaire et une partie des écuries devinrent propriété communale.

L'église fut classée Monument historique en 1840, les bâtiments conventuels le furent en 1927. L'architecte Mallay déblaya et restaura la crypte en 1849. Dans les remblais de la crypte, il découvrit deux chapiteaux sur les huit du déambulatoire du chœur roman, le "chapiteau de la Résurrection" et le "chapiteau des Atlantes". Au cours du XIXe siècle, une partie du trésor de l'abbaye, qui avait été sauvé à la Révolution, fut vendue. Un des chapiteaux du déambulatoire fut acquis par l'Albert and Victoria museum à Londres. En septembre 1983, l'abbé Granet, abbé de Mozac, découvrit le chapiteau des "Quatre anges et des Quatre vents" dans le mur sud du chœur. Ce chapiteau est actuellement exposé dans le chœur. La municipalité racheta en 2007 l'ensemble des anciens bâtiments conventuels. Le cloître et les bâtiments conventuels servirent de décor pour le tournage du téléfilm de France 2 "Accusé Mendès France" en mars 2010.

Bâtiment conventuel

Escalier du bâtiment conventuel (© Wikipédia)

L'emplacement de l'ancien cloitre

Bâtiment conventuel

Mozac était une abbaye royale, protégée par les rois (Pépin II ou Pépin le Bref selon les sources), et étendait son influence à une quarantaine de prieurés et églises notamment en Basse-Auvergne et dans le Bourbonnais. Les plus anciennes dépendances de l'abbaye de Mozac remontent à une donation royale de Pépin le Bref (en 764) ou de Pépin II d'Aquitaine (en 848). Cette donation comprenait l'église de Saint-Caprais (près de Limoges), l'église de Vieille-Brioude, l'église de Saint-Victor (vallée de La Dore), l'église de Saint-Pourçain, l'église de Saint-André l'Apôtre (près de Thuret), l’église de Saint-Désiré avec le bourg de Loriges, le village d'Entraigues, l'église appelée Navas près de Chantelle, l'église de Saint-Bonnet, l'église de Modon et vingt-cinq fermes qui en dépendent, les fiefs de Bellenave et de Plumberias, l'église Saint-Martin sous le nom de Sadoc à Mozac, le fief de Pragoulin dans la vicairie de Randan, la chapelle Saint-Hilaire à Moulins et des fermes au lieu-dit de Cassaniolas proche de Pragoulin. Un acte de 1633 énumère également les dépendances de l'abbaye de Mozac. Cet acte ne répertorie pas l'ensemble des dépendances, mais donne une indication sur celles qui prédominent au XVIIe siècle. Y figuraient Royat, Volvic, Châteaugay, Marsat, Paugnat (commune actuelle de Charbonnières-les-Varennes), Les Martres-d'Artière, Saint-Ours, Saint-Pierre-le-Chastel, Notre-Dame de Loriges, Saint-Bonnet de Montpensier, Saint-Georges-de-Mons, Saint-Germain-des-Fossés et Saint-Ambroise [commune actuelle de Saint-Léon].

Chapelle du bas-côté sud

Armoire à reliquaire

Les stalles du choeur

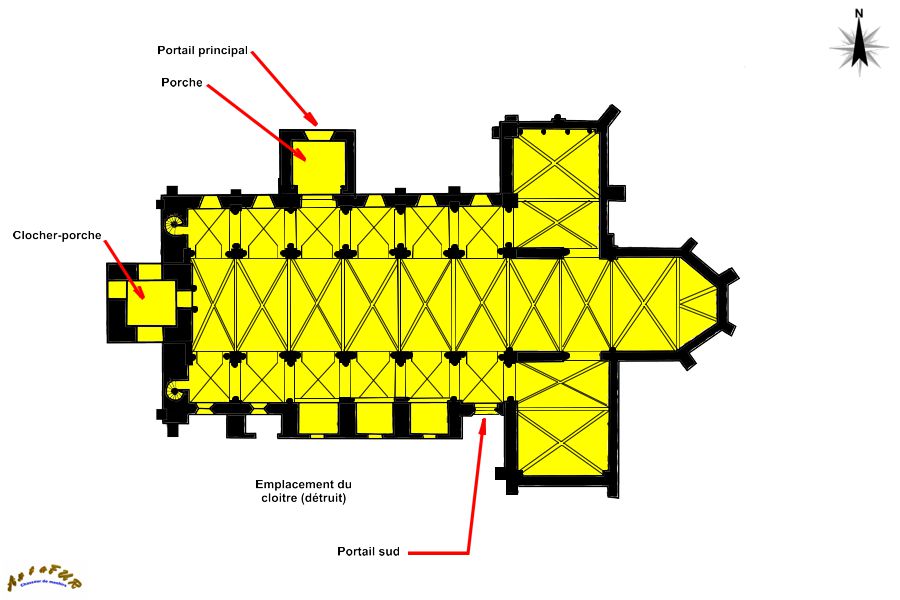

L’abbatiale romane fut édifiée principalement aux XIe et XIIe siècles, sur un plan comparé à celui d’églises telles qu’Issoire, Saint-Nectaire, Saint-Saturnin ou Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. La nef centrale et le bas-côté nord subsistent de l’époque romane, tandis que le bas-côté sud, le transept, le chœur et le cloître furent entièrement reconstruits après des tremblements de terre au XVe siècle (1451, puis vers 1477 et 1490). L’édifice est bâti en appareil mixte en basalte noir et trachyte pour la structure et en calcaire clair pour les chaînages, sculptures, encadrements (matériau d’apparat). Cette alternance polychrome très soignée est typique du roman auvergnat. La nef de style gothique flamboyante de cinq travées est voûtée avec des croisées d’ogives sexpartites retombant sur des culots sculptés et des colonnettes engagées. Elle est flanquée de deux collatéraux voûtés d’ogives simples. Réalisée avec de grandes arcades brisées reposant sur des piliers fasciculés avec des arcs-formerets moulurés, elle est éclairée par des fenêtres hautes ouvertes sur le vaisseau central. Le transept saillant, à bras inégaux est roman d’origine, mais fut partiellement reconstruit. Le bras nord, mieux conservé, comporte des chapelles secondaires. Il est voûté en berceau brisé sur les bras, avec arcs doubleaux retombant sur colonnes engagées et, au niveau du chœur, en plein cintre, légèrement brisés. La croisée est surmontée d’une tour-lanterne moderne, mais fondée sur un plan roman. Le chœur est constitué d'une abside centrale en hémicycle, flanquée de deux absidioles rayonnantes de chaque côté. Il est entouré d'un déambulatoire circulaire desservant les chapelles. Les chapelles rayonnantes sont voûtées en cul-de-four et le déambulatoire est couvert de voûtes d’arêtes, avec doubleaux retombant sur colonnes engagées. Le chœur central est surélevé par rapport au déambulatoire. Le chœur est éclairé par des petites baies en plein cintre, profondément ébrasées. La base de la tour-porche occidentale de l’église abbatiale, édifiée dans la seconde moitié du Xe siècle, correspond à Mozac I. La tour a été conservée à l'époque romane (Mozac II). On entrait dans le porche par deux portails (nord et sud) aujourd'hui murés. Une porte à l'est permet de communiquer avec la nef de l'église. À partir du XIIIe ou du XIVe siècle, cette tour a été fortifiée. Possédant des créneaux, elle perdit alors sa fonction de clocher. Après des tremblements de terre au XVe siècle, la tour a été de nouveau transformée en clocher. Le portail est de style gothique tardif avec des voussures moulurées et un tympan lisse. Le clocher fut reconstruit à plusieurs reprises, le clocher actuel est en maçonnerie. La nef a une longueur de 26,20 m et une largeur de 7,54 m. La largeur des collatéraux est de 8,74 m. La hauteur de la nef est de 18 m.

Mozac est réputée pour ses 47 chapiteaux romans historiés, sculptés en calcaire au XIIe siècle, illustrant des scènes bibliques et des figures fantastiques (griffons, centaures, masques végétaux…). Ces chapiteaux sont considérés comme parmi les plus remarquables de l’art roman auvergnat, comparable à ceux de Brioude ou Conques. Les chapiteaux sont taillés dans de la pierre de Volvic, une pierre volcanique sombre qui permet une sculpture fine et précise. Leur style s’inscrit dans le courant roman auvergnat, tout en montrant des influences clunisiennes et bourguignonnes, notamment dans la narration et le traitement des volumes. On peut distinguer plusieurs types de chapiteaux à Mozac, les chapiteaux historiés illustrant des scènes bibliques ou hagiographiques, les chapiteaux symboliques ou allégoriques avec des monstres, sirènes, lions affrontés, etc., et les chapiteaux décoratifs avec des motifs végétaux, des entrelacs, des volutes d’acanthe.

Le chapiteau des "Atlantes"

Le chapiteau des "Atlantes"

Le chapiteau des "Atlantes"

Le chapiteau des "Atlantes"

Le chapiteau des "Quatre anges et des Quatre vents"

Le chapiteau des "Quatre anges et des Quatre vents"

Le tombeau du Christ

Les gardes du tombeau endormis

Les Saintes Femmes au tombeau

L'ange

Hommes à califourchon sur des rinceaux

Personnage agenouillé

Les centaures

Chapiteau des masques ou des vieillards barbus

Chapiteau du singe et de l'homme (à gauche) et

du maraudeur dans les

vignes (à droite)

Au niveau des chapiteaux symboliques et allégoriques, les sirènes (souvent à double queue) renvoient aux dangers de la séduction charnelle et les griffons symbolisent la vigilance. Les chapiteaux à lions affrontés symbolisent la lutte entre le bien et le mal, ou les forces protectrices gardiennes du sanctuaire. Parmi les chapiteaux décoratifs, les feuilles d’acanthe sont d'origine antique, mais réinterprétée dans le style roman. Les feuilles stylisées, parfois terminées en volutes, sont disposées en deux ou trois registres. Les entrelacs et palmettes, moins nombreux à Mozac, mais visibles dans certaines travées de la nef, sont des motifs qui pourraient avoir été influencés par des modèles antiques ou orientaux transmis par les manuscrits enluminés. Les chapiteaux datent de la campagne de reconstruction de l’abbatiale au XIIe siècle, probablement entre vers 1120 et 1160. L’abbaye de Mozac, alors bénédictine, dépendait de Cluny, ce qui explique certaines influences stylistiques venues de Bourgogne. Une partie du décor pourrait avoir été réalisée par un atelier itinérant actif également à Issoire, Saint-Nectaire ou à Orcival.

Tobie

et le poisson et Samson et le lion

Chapiteau des Dragons

Griffons affrontés buvant dans un calice.

Chapiteau des oiseaux au paradis

Chapiteau des oiseaux au paradis

Chapiteau du renard au paradis

Chapiteau du renard au paradis

Le singe et l'homme (au premier plan) et

le Maraudeur dans la vigne

(au second plan)

Chapiteau des Génies ailés

Hommes chevauchant des boucs

Chapiteau des Dragons

L’abbaye conserve une châsse en émaux champlevés du XIIe siècle renfermant les reliques de Saint-Calmin et de Sainte-Namadie, la plus grande connue au monde pour ce type de travail d’orfèvrerie limousine. Une autre châsse en bois peint, dédiée à Saint-Austremoine, est exposée dans le bas-côté sud. Elle est considérée comme la plus importante châsse en bois peint médiévale en France, voire en Europe.

La chasse de de Saint-Calmin (© Wikipédia)

La chasse de Saint-Austremoine (© Wikipédia)

Vierge à l'enfant

Vierge à l'Enfant tenant un oiseau

Le linteau en bâtière roman dit de "l'Hommage" se situe au-dessus de l'ancienne porte (aujourd'hui murée) qui permettait de passer du collatéral sud de la nef au cloître. Il est le seul élément du cloître datant du XIIe siècle qui est resté en place. Les autres parties ont été détruites lors des tremblements de terre au XVe siècle et remplacées par de l'architecture gothique. Le linteau représente, au centre de la composition, une Vierge en majesté assise sur une cathèdre (ou un trône) en tenant sur ses genoux l'Enfant Jésus. Ils sont tous les deux couronnés et auréolés. Les doigts de la Vierge sont exagérément longs. L'Enfant bénit de sa main droite et tient de l'autre main, contre son buste, l'Ancien Testament. Tous deux regardent droit devant eux. De part et d'autre sont représentés sept personnages debout, de taille décroissante selon la réduction du linteau. Ce sont de hauts dignitaires ecclésiastiques ainsi que les apôtres Pierre (tenant ses clefs du paradis) et Jean (imberbe) regardant en direction de la Vierge et de l'Enfant. Le deuxième personnage à la droite de Saint-Pierre serait Saint-Austremoine. Il présente de sa main droite l'abbé de Mozac en prière. On identifie l'abbé à ces vêtements de moine et a sa tonsure. Seul personnage à se prosterner, l'abbé a les mains jointes pour prier, en reconnaissance devant la Vierge. Il est seul aussi à ne pas regarder en direction de la Vierge et de l'Enfant, car il est le Vivant, celui qui reste sur Terre. La présentation de l'abbé de Mozac du début du XIIe siècle, Hugues de Semur, par Saint-Austremoine dont l'abbaye possède les reliques, est un "Hommage" du fondateur à la Vierge et à l'Enfant.

Le linteau de l'hommage

Ces photographies ont été réalisées en juin 2025.

Y ACCÉDER:

L'abbatiale se situe rue de l'abbaye à Mozac à côté de Riom.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 2 septembre 2025

Cette page a été mise à jour le 2 septembre 2025