Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Les grottes de Jonas sont l’un des ensembles troglodytiques médiévaux les plus spectaculaires de France. Exceptionnel à la fois par son ampleur, sa richesse archéologique, son intérêt historique et son implantation spectaculaire, le site est un exemple précieux de l’adaptation humaine au relief et aux matériaux volcaniques dans un contexte médiéval.

Le site s’insère dans le paysage volcanique des monts Dore. Les éruptions du volcan de Jonas, qui se sont produites entre 18 et 3 millions d'années, ont constitué plusieurs cônes alignés sur une longue fissure. Combiné aux projections pyroclastiques du Pic Saint-Pierre, une falaise volcanique de tuf (ou pierre ponce consolidée) longue de 500 m et haute de 100 m s'est formée. Ce tuf volcanique est une roche tendre et facile à creuser, ce qui a permis l’aménagement d’habitats troglodytiques sur cinq étages. Les grottes s'étagent sur une cinquantaine de mètres de hauteur dans une falaise abrupte, formant un village suspendu. Les premières occupations humaines du site pourraient remonter à l’Antiquité (vers 400 av. J.-C.), certainement à l'époque gallo-romaine (IIe siècle apr. J.-C.), mais les structures visibles aujourd’hui sont principalement médiévales.

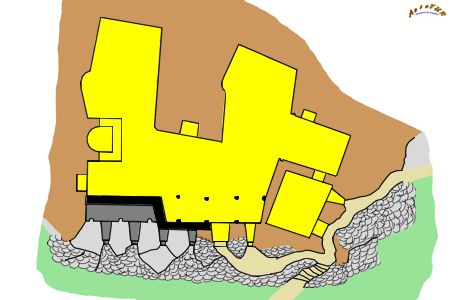

Le château

Dans le château

Au Moyen-âge (entre le IXe et le XIVe siècle), le site connaît un développement remarquable. On y trouve plus de 70 cavités creusées dans la roche sur près de 5 m de profondeur, formant des habitations, greniers, silos, écuries, citernes, cheminées, et escaliers intérieurs. Une chapelle rupestre remarquable, dédiée à Saint-Laurent, remplaça, au IXe siècle, un oratoire du VIIe siècle. Le site est constitué de deux zones distinctes, la partie au sud-est fut habitée par le seigneur alors que la partie nord le fut par les villageois. Certains chercheurs supposent que le site aurait pu être utilisé uniquement comme lieu de repli pour la population lors des périodes troublées (invasions, guerres féodales, brigandage). C'est à partir du XIIIe siècle que le site prit une véritable dimension de forteresse sous l'impulsion de la famille de Jaunas, qui lui donnera son nom. En 1223, Dalmas de Jaunas, seigneur de Jonas, entra dans l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il céda alors la chapelle et une partie du site aux moines de Chantoin à Clermont-Ferrand. La seigneurie de Jonas passa alors aux mains des seigneurs de la Tour d'Auvergne. En 1516, le site était désigné comme "castrum repayrium" soit une maison forte. La chapelle rupestre devint, en 1633, la propriété des Carmes déchaux. La seigneurie passa aux mains de Jacques de Montal-Nozière en 1683, ce qui lui permit de se déclarer baron de Cotteuge et de Jonas. Le site qui pouvait accueillir une population importante, estimée à plusieurs centaines de personnes, fut abandonné par ces habitants au cours du XVIIe siècle. Un tremblement de terre en 1706 endommagea fortement la chapelle dont la façade s'écroula. Elle fut reconstruite en 1719. À la Révolution, le site qui appartenait alors à François Joseph de Montal-Nozière de Cotteuge, prévôt et chanoine du chapitre de Brioude, devint la propriété de la commune. Le site a été redécouvert et exploré au XIXe siècle, puis fouillé et restauré au XXe siècle. La chapelle fut classée Monument historique en 1886.

Aujourd’hui, les grottes de Jonas sont ouvertes au public et un parcours de visite a été aménagé avec des panneaux explicatifs et accès sécurisés. Ce parcours permet la visite de la remarquable chapelle et du "château troglodyte" ou "forteresse médiévale".

Pièce annexe de la chapelle

Pièce annexe de la chapelle

L'entrée de la chapelle

La chapelle troglodyte est sans doute l'élément le plus fascinant de ce site unique. Creusée à même la roche volcanique, c'est un véritable joyau de l'art roman en Auvergne. Elle est datée des IXe et XIe siècles et remplaça très certainement un ancien oratoire utilisé comme ermitage ou refuge monastique. La chapelle est constituée d'une pièce principale dont la longueur, dans le sens sud-nord, est de 10 m. Sa largeur est variable, car une masse de basalte trop dure pour les outils des mineurs de l'époque en occupe le centre. Sa largeur est donc du côté sud de 10 m, au centre de 4,40 m et de 8,50 m du côté nord. La hauteur varie entre 2,20 et 4,20 m. Du côté nord, elle est flanquée d'une sacristie de 3 m sur 2 m et d'une petite pièce de 3 m sur 2,20 m. Du côté de la façade, la voûte est soutenue par une série de sept colonnes de 25 cm de diamètre. La chapelle fut décorée avec des fresques entre le XIIe et le XIIIe siècle. La partie est, la façade, s'écroula lors du séisme de mars 1706. La façade sera reconstruite en 1719. Classée Monument historique en 1886, la chapelle fut consolidée et restaurée en 1958.

Plan de la chapelle

(d'après M. MALLAY père dans Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand Tome V 1863)

La chapelle

La chapelle

La chapelle

La chapelle

La chapelle

Les fresques, bien que partiellement effacées, se déploient sur la voûte et les murs intérieurs de la chapelle. Elles racontent des moments clés de l'histoire chrétienne, avec une dominante claire pour la Passion du Christ. Le style est caractérisé par un dessin naïf et épuré, des traits noirs épais pour souligner les formes, et des couleurs, principalement ocre rouge, en harmonie avec la roche volcanique. Les scènes représentent "Le Baiser de Judas", "Le Couronnement d'épines", "Le Reniement de Pierre", "La Descente de la Croix", "Les Saintes Femmes au tombeau", "La Vierge en Majesté" et "Les Prophètes". Les scènes figurant "Le Baiser de Judas" et "le Couronnement d'épines", deux épisodes de la trahison et de la souffrance du Christ, sont représentées avec un réalisme saisissant pour l'époque. On y aperçoit Judas embrassant Jésus, ainsi que les soldats le tourmentant avec une couronne d'épines.

"Les Saintes Femmes au tombeau"

"Le Couronnement d'épines"

Le "Reniement de Pierre" est une des scènes les mieux conservées. On y voit l'apôtre Pierre, qui peut être identifié grâce à la clé qu'il porte, reniant Jésus. Un coq est également peint, faisant écho à l'Évangile où Jésus prédit que Pierre le reniera trois fois avant que le coq ne chante.

Le "Reniement de Pierre"

La scène de la "Descente de la Croix", en partie effacée, montre le corps du Christ détaché de la croix, un moment central de la Passion.

"La Descente de la Croix"

La fresque des "Saintes Femmes au tombeau" évoque la Résurrection. On y voit les femmes venant au tombeau pour embaumer le corps de Jésus et découvrant que celui-ci est vide. Une apparition du Christ est également représentée.

"Les Saintes Femmes au tombeau"

La "Vierge en Majesté" représente une Vierge Marie inspirée des modèles byzantins de l'époque. Elle est un symbole de la force et de l'importance de la Vierge dans la religion chrétienne.

"La Vierge en Majesté"

Sur les arcades qui séparent la nef et le bas-côté, des prophètes de l'Ancien Testament sont représentés avec les bras en croix, une posture symbolique. Ces fresques sont un trésor de l'art roman et un témoignage rare de la vie spirituelle et artistique du Moyen-âge en Auvergne. Elles ont été restaurées avec soin pour préserver leur fragilité et leur beauté, offrant aux visiteurs un aperçu inestimable de l'histoire locale et religieuse.

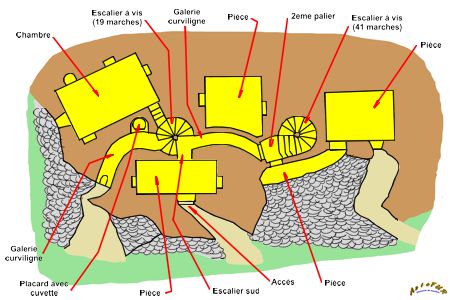

Le "château" est constitué d'une série de cavités aménagées et reliées entre elles, qui s'étendent sur cinq niveaux dans la roche. Cette structure complexe a été créée et agrandie au fil des siècles. Les différentes cavités ont des fonctions bien précises, illustrant la vie quotidienne médiévale. Les cavités sont reliées par deux escaliers à vis et deux couloirs curvilignes. Ceux-ci desservent entre autres des latrines et un placard équipé d'une cuvette. Les escaliers à vis sont un des éléments les plus impressionnants du site. Entièrement creusé dans la roche, ils permettaient de relier les différents niveaux du "château", de la salle de réception au sommet jusqu'aux niveaux inférieurs. À l’origine simple logis troglodytique, une extension mi-creusée, mi-maçonnée fut ultérieurement ajoutée, comprenant une tour carrée, équipée d’échauguettes et d’une bretèche pour la surveillance et la défense. Cette tour, aujourd’hui disparue, marquait l’évolution du site vers une véritable maison forte médiévale.

Plan du château

(d'après M. MALLAY père dans Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand Tome V 1863)

Le château

Les cuisines

La boulangerie

Dans les parties basses, on trouve les cuisines et les logis pour les domestiques ainsi qu'une cave éclairée par un soupirail. On y trouve également la boulangerie avec deux fours à pain creusés dans la roche. Ils témoignent d'une activité essentielle à la vie de la communauté. Ils permettaient de préparer le pain en grandes quantités (pour 10 à 15 jours) pour l'ensemble des habitants.

La boulangerie

La forge

Entrée du château

Escalier à vis

Escalier à vis

Escalier à vis

Escalier à vis

La salle du maître est une pièce de 5,50 m sur 4 m. C'est la pièce principale de la demeure seigneuriale. Elle se situe à l'étage principal et était le lieu de vie et de réception du seigneur. On peut y voir les traces d'une cheminée et des ouvertures offrant une vue imprenable sur la vallée de la Couze Pavin.

La chambre du seigneur

Le lit du seigneur

Couloir du château

Les latrines

Tout en haut du "château" se trouve la bretèche. Ce petit local trônait en surplomb de la porte d’entrée et permettait de défendre l’accès au manoir à l’aide de pierres ou de flèches. Plus tard, cette bretèche fut convertie en pigeonnier, des boulins (nids de pigeon) y furent aménagés, précieux par leur fumier utilisé comme engrais. Un grenier voûté, servant de stockage, y est accolé.

La bretèche

Le pigeonnier

Le pigeonnier

Couloir du château

Couloir du château

Couloir du château

À la sortie du site se trouve une cavité isolée des autres. Il s'agit d'un "mouroir" ou maladrerie. Cette pièce était utilisée pour isoler les malades contagieux, une pratique d'hygiène rudimentaire, mais précoce pour l'époque.

Le "mouroir" ou maladrerie

Le "mouroir" ou maladrerie

Ces photographies ont été réalisées en juin 2025.

Y ACCÉDER:

Depuis le village de Lomprat, suivre la D619 en direction de Saint-Anastaise. Au col de la Feuille, prendre le chemin partant à gauche qui même à l’accueil des Grottes de Jonas.

La visite du site est payante.

Site officiel des Grottes de Jonas

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 2 septembre 2025

Cette page a été mise à jour le 2 septembre 2025