Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

L'origine de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon remonte au VIe siècle où une basilique fut érigée au-dessus de la tombe présumée de Bénigne, martyr chrétien du IIe siècle. Cette basilique laissa la place à un monastère dont l'abbatiale fut au XIe siècle une des plus importantes de l'occident. Plusieurs fois détruites et reconstruites cette abbatiale devint en 1801 le siège du diocèse de Dijon.

Selon la légende, Bénigne envoyé pour évangéliser la Gaule par Saint-Polycarpe, subit le martyre à Dijon en 179 pour avoir repoussé les offres de l'empereur Aurélien et du gouverneur Terentias. Écartelé, on lui enfonça des alênes sous les ongles puis on lui mit les pieds dans une auge où l'on coula du plomb fondu avant de le jeter en pâture à des chiens affamés qui l'épargnèrent. Comme il était toujours en vie, on lui brisa le crâne d'un coup de barre en fer et on perça son corps d'un coup de lance. Après sa mort, la chrétienne Léonille embauma son corps qui fut placé dans un sarcophage en pierre. Celui-ci, long de 2,15 m, large de 1 m et haut de 0,80 m, fut placé dans une crypte du cimetière de l'ouest à Dijon. Il fit rapidement l'objet d'un pèlerinage. Grégoire, évêque de Langres, voulant interdire ce pèlerinage qu'il considérait d'origine païenne, vit apparaitre Bénigne qui lui ordonna d’élever un oratoire au-dessus de sa tombe. Grégoire obéit à cette apparition et plaça lui-même le sarcophage dans la nouvelle crypte le 24 novembre 511. Entre 510 et 535 fut élevée au-dessus de cette crypte une basilique. En 584, le roi Gontran fit don de mobilier à la basilique.

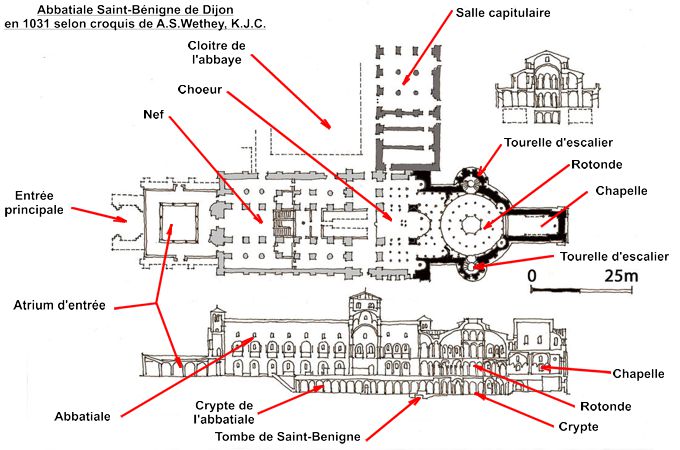

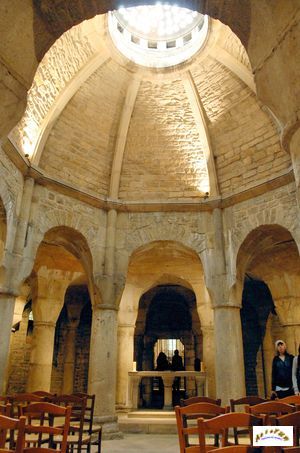

En 871, Isaac, évêque de Langres, y fonda l'abbaye Saint-Bénigne et la confia à douze moines bénédictins. Sous la direction de l'abbé Bertillon, une nouvelle abbatiale remplaça la basilique en 877. La chapelle Sainte-Marie, présente dans la cathédrale actuelle, est le seul vestige encore visible de cette abbatiale. L'évêque Bruno de Roucy fit venir, en 990, depuis l'abbaye de Cluny, Guillaume de Volpiano en le chargeant de reformer l'abbaye Saint-Bénigne. À partir de 1001, celui-ci fit reconstruire l'abbatiale. Il fit construire trois sanctuaires : une crypte souterraine abritant le tombeau de Saint-Bénigne, une église pour le culte et une rotonde rappelant le tombeau du Christ à Jérusalem. L'église, longue de 100 m et large de 25 m, était une des plus grandes de la chrétienté de l'époque. La rotonde avait un diamètre de 16,50 m et était divisée par des colonnes en trois cercles concentriques. Le cercle central avait huit colonnes, le 1er déambulatoire en avait seize et le 2e déambulatoire en avait vingt-quatre. La rotonde comprenait trois niveaux. Le premier était souterrain et dédié à Saint-Jean Baptiste, le deuxième, de niveau avec la nef de l'église, était dédié à la Vierge et le troisième était dédié à la Sainte-Trinité. L'accès se faisait depuis la crypte de l'église abritant le tombeau de Saint-Bénigne et débouchait dans le niveau souterrain de la rotonde. La rotonde était couverte par une coupole percée au centre d'un oculus. La lumière émanant de cet oculus éclairait chaque niveau au travers d'une ouverture centrale pratiquée dans le sol à chaque niveau.

(© Wikipédia)

Cette nouvelle abbatiale fut consacrée en 1016 par l'évêque Lambert. Quatre-vingts moines occupaient alors le monastère. La rotonde fut achevée en 1018. L'abbé Halinard fit reconstruire les bâtiments de l'abbaye entre 1031 et 1052. Le clocher et une partie du chœur de l'abbatiale furent détruits en 1100 par un incendie. L'abbé Jarenton s'occupa de la restauration des dégâts de l'abbatiale qui fut reconsacrée le 17 février 1107 par le pape Pascal II. Le 28 juin 1137, un incendie détruisit une grande partie de la ville de Dijon. La charpente et la toiture de l'abbatiale furent détruites. L'abbé Pierre de Genève en profita pour reconstruire l'abbatiale en style roman. Celle-ci fut consacrée en 1147 par le pape Eugène III en présence du roi de France Louis VII.

La rotonde de Saint Bénigne

La rotonde de Saint-Bénigne

La rotonde de Saint Bénigne

Le choeur de la cathédrale

La tour clocher s'écroula sur la nef le 14 février 1271. L'abbatiale fut reconstruite en style gothique à partir de 1280 par l'abbé Hugues d'Arc-sur-Tille. Le nouveau chœur fut achevé en 1287. L'année suivante, l'abbé Hugues procéda à la translation des reliques de Saint-Bénigne du sarcophage dans une chasse placé dans le maître-autel. Les travaux de cette nouvelle abbatiale furent terminés en 1325, mais sa consécration n'eut lieu que le 9 avril 1393. Le roi de France Louis XI confirma la protection royale à la ville de Dijon le 31 juillet 1479.

Comme de nombreux monastères en France, celui de Saint-Bénigne passa sous le régime de la commende au XVIe siècle. À partir de là, la prospérité du monastère déclina. Le renouveau eut lieu en 1651 avec la reprise du monastère par les bénédictins de Saint-Maur qui la reformèrent et restaurèrent les bâtiments. En 1731 fut créé le diocèse de Dijon, la cathédrale était à l'époque l'église Saint-Étienne. Le jubé séparant dans l'abbatiale la zone réservée aux moines de celle des fidèles fut détruit en 1740. La Révolution fit un terme au monastère. Les moines le quittèrent en 1791. Il fut totalement pillé en 1792, dans l'abbatiale ne subsista que l'orgue. À partir de mai 1792, les deux niveaux supérieurs de la rotonde furent détruits et les gravats furent utilisés pour combler le niveau inférieur. L'abbatiale devint Temple de la Raison. Le tympan du portail ouest fut détruit en 1794. Il sera remplacé en 1813 par un bas-relief représentant la lapidation de Saint-Étienne en provenance de l'église Saint-Étienne.

Devenue église paroissiale en 1795, l'église devint, en 1801, la cathédrale du diocèse de Dijon à la place de l'église Saint-Étienne qui avait été convertie en halle aux blés. Suite au délabrement avancé du bâtiment, une commission recommanda en 1819 la destruction de la cathédrale. Cette recommandation ne fut pas suivie et des travaux de restauration furent engagés à partir de 1830. En 1844, les vestiges de la rotonde furent découverts lors du creusement d'une fosse pour le raccordement d'un paratonnerre. Après le classement de la crypte aux Monuments historiques en 1846 des travaux de restauration de la Rotonde furent réalisés entre 1846 et 1858 par l'architecte Jean Philippe Suisse sous la supervision de Viollet-le-Duc. La crypte fut totalement dégagée en 1861. L'année suivant l'ensemble de la cathédrale fut classée Monument historique. Une nouvelle campagne de restauration fut réalisée en 1884 par Charles Suisse (fils de Jean Philippe). En 1886, il reconstruit la flèche au-dessus de la croisée du transept. Une restauration complète de la cathédrale eut lieu entre 1994 et 2004.

Le tombeau de Saint-Bénigne

Tombeau de Claude Fremyot, cousin de Sainte-Jeanne de Chantal

(grand-mére de la marquise de Sévigné)

Tombeau de Monseigneur Rivet évêque de Dijon de 1838 à 1884

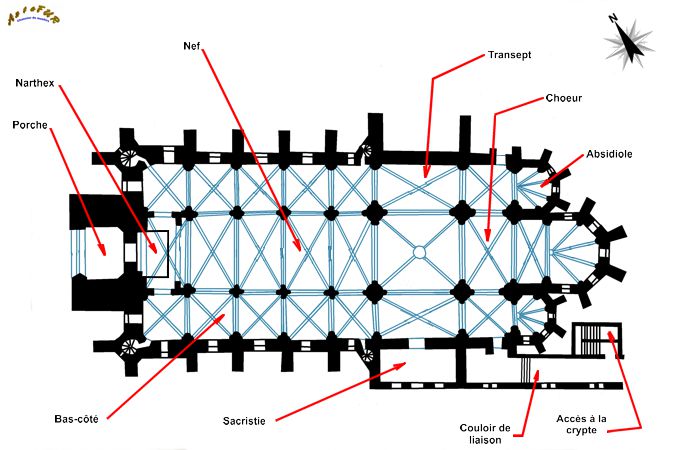

La cathédrale actuelle comprend une nef de cinq travées rectangulaires flanquées de deux bas-côtés de cinq travées carrées. La nef se prolonge par un transept non saillant sur lequel se rattache par deux travées droites le chœur polygonal flanqué de deux absidioles. La façade ouest, précédée d'un porche, est couronnée par deux tours à la base carrée et octogonale en partie supérieure. La longueur extérieure de la cathédrale est de 68 m (sans le porche). La largeur de la façade est de 29 m. La flèche est haute de 93 m. La hauteur sous voute de la nef est de 26 m alors que les bas-côtés ont une hauteur de 14,30 m. Le porche a une largeur de 9 m et une profondeur de 3,50 m.

Saint-Etienne

Tombeau de Jean de Berbisey, baron de Vantaux, président du parlement de

Bourgogne, décédé en 1697

Tombeau de J. B. Légoux, seigneur de la Berchere, 1er président du

parlement de Bourgogne, décédé en 1631

Tombeau de Marguerite Brulart, l'épouse de J. B. Légoux

Ces photographies ont été réalisées en juillet 2023.

Y ACCÉDER:

La cathédrale est située place Saint-Bénigne à Dijon.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 15 octobre 2023

Cette page a été mise à jour le 15 octobre 2023