Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

La basilique Saint-Maurice d'Épinal possède une façade constituée d'une massive tour-beffroi et sur le côté nord, une remarquable entrée, le portail des Bourgeois dont le décor sculpté fut détruit à la Révolution française.

Côté sud de la basilique

La première église d'Épinal fut construite au Xe siècle par l'évêque Gérard de Toul (963-994) sur la demande de Thierry de Hamelant, l'évêque de Metz de 965 à 984. Thierry de Hamelant fonda également à Épinal un monastère bénédictin. L'église fut consacrée en 983 par les deux évêques. À cette occasion, Thierry de Hamelant y apporta les reliques de Saint-Goëry, connu pour guérir le mal des ardents. Dans sa "vie de Gérard de Toul", écrite en 1050, Widruc relate qu'un miracle eut lieu à cette occasion. L'évêque de Metz, Adalbéron (984-1005) trouvant le monastère bénédictin déserté, y installa des moniales. Une nouvelle église fut consacrée en 1050 par le pape Léon IX.

Côté sud de la basilique

Le choeur

Désirant agrandir l'église, les moniales procédèrent, en 1209, à une collecte de fonds en faisant circuler les reliques de Saint Goëry. Une nouvelle nef avec ses bas-côtés fut construite entre 1210 et 1225. Une nouvelle collecte de fonds eut lieu par la circulation des reliques dans l'archidiocèse de Trêves en 1224. Entre 1220 et 1240, la nef et le transept furent rehaussés et couverts par des voutes en pierre. En 1250 fut ouvert le portail des bourgeois et le transept et le chœur furent reconstruits entre 1275 et 1290. Au cours du XIIIe siècle, les moniales bénédictines furent remplacées par des chanoinesses. En 1500, le cloitre adjacent fut reconstruit. Au cours du XVIe siècle fut également construit la chapelle du Saint-Sacrement dans le bas-côté nord. Sur le côté sud, au-dessus de la crypte, fut érigée en 1618 la chapelle du Rosaire et la crypte fut à cette occasion aménagée par l'abbesse Yolande de Bassompierre pour servir de lieu d'inhumation pour les chanoinesses.

La nef

Le choeur

La chapelle du rosaire

Statue de

la Vierge à la rose (XIVe siècle)

Statue de Saint-Nicolas (XVIIIe siècle)

Le Sépulcre (fin du XVe siècle)

L'autel des reliques avec la châsse de saint-Goery

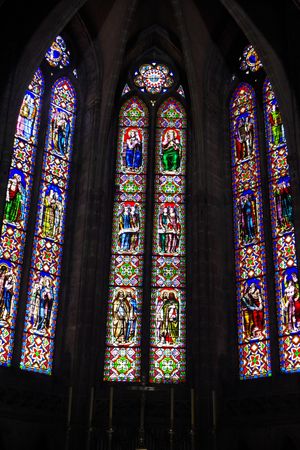

Après la Révolution française, en 1790, le monastère de chanoinesses fut supprimé. En 1793, deux citoyens, envoyés par la commune, dégradèrent énormément le décor du portail des bourgeois. L'église devint cette année le "temple de la Raison". Le cloitre fut détruit en 1797 et, l'année d'après, les maisons construites sur les galeries du cloitre subirent le même sort. Après son rachat, la "mise au tombeau" fut transférée de la chapelle Saint-Michel dans l'église en 1809. L'abbé Boullangier restaura l'église en collaboration avec l'architecte départemental Léon Charles Grillot à partir de 1843. L'église fut classée Monument historique en 1846. Cette année fut également ouvert un portail de style néo-roman au pied de la tour beffroi et la maison Maréchal de Metz posa les vitraux de l’abside. Ceux de l'absidiole le furent en 1848. Une nouvelle chapelle remplaça la chapelle du Saint-Sacrement entre 1865 et 1870. Les maisons accolées au chevet furent démolies et remplacées par une série de sacristies en 1870. L'étage supérieur du clocher fut refait à neuf en 1883. Entre 1889 et 1896 fut restauré le bas-côté sud et les toits des tourelles du transept le furent en 1903. L'église fut nommée basilique mineure en 1933 par le pape Pie XI.

La tour beffroi et le portail néo-roman

Les

vestiges du cloitre du côté sud

La tour du Saint-Esprit du côté sud

Les vitraux du choeur

Les vitraux du choeur

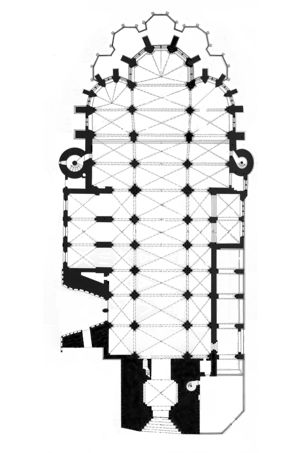

La basilique a une longueur de 68,15 m et une largeur de 14,50 m. Le transept a une largeur de 23 m. La hauteur de la nef est de 14 m, celui de l'abside est de 18 m et les bas-côtés ont une hauteur de 5,80 m. La façade de la basilique est constituée d'une tour très massive haute de 30 m. La première partie haute de 17 m est constituée de deux salles carrées couvertes d'un chemin de ronde. Ces salles sont éclairées par des baies et des meurtrières. La deuxième partie est constituée d'un beffroi en retrait de 1,50 m par rapport à la partie inférieure. Ce beffroi est couvert par un toit en bâtière de grés posé en 1883. Le chœur est constitué de deux travées précédant une abside centrale flanquée de deux absidioles.

(© Wikipédia)

La tour-beffroi de la façade

La partie la plus remarquable de l'extérieur de la basilique est le portail des bourgeois. Ce portail, ouvert en 1250, permettait aux paroissiens d'accéder à l'édifice qui auparavant était réservé aux chanoinesses. L'église était alors bordée, au sud, par le cloitre et les bâtiments du monastère. Les chanoinesses accédaient à l'église par le portail des "Dames". Une nouvelle entrée, nommée "entrée de Saint-Goëry", fut ouverte dans la tour de la façade en 1846. Le portail des bourgeois est une entrée en trapèze large de 7,60 m couverte d'une croisée d'ogives. Entre les deux portes est placée une statue de la Vierge à l'enfant, haute de 2,25 m. Le tympan central et les deux tympans latéraux possédaient un important décor sculpté malheureusement détruit en 1793. Ce portail fut restauré par l'inspecteur général des monuments historiques Émile Boeswillwand au XIXe siècle.

Le portail des bourgeois

Le portail des bourgeois

Côté nord de la basilique

Ces photographies ont été réalisées en aout 2022.

Y ACCÉDER:

La basilique est située au centre-ville d'Épinal.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 18 mars 2023

Cette page a été mise à jour le 18 mars 2023