Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

L'église Saint-Étienne est la plus ancienne église de Beauvais. Sa construction au cours des siècles ne bénéficia cependant pas des mêmes financements que la cathédrale et ne fut assurée, jusqu'au classement aux Monuments historiques, que par le conseil de fabrique et les dons.

La première église fut fondée à Beauvais à la fin du IIIe siècle par Saint-Firmin. Saint-Firmin aurait été martyrisé à Amiens le 25 septembre 303. En 845, les religieux de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, fuyant les incursions des Normands, déposèrent dans cette église les reliques de Saint-Vaast. Ils y restèrent quatre à cinq ans. L'église fut incendiée par les Normands en 851. À nouveau, elle abrita, pour les mêmes raisons, les reliques de Saint-Vaast entre 881 et 893. L'incendie de 886 détruisit une partie du trésor de l'église. L'évêque Hervé, 40e évêque de Beauvais, entreprit la reconstruction de l'église entre 986 et 998. Afin de remédier au mauvais service religieux réalisé par les deux curés de l'église, dont l'un était chantre de la cathédrale et l'autre chanoine de Compiègne, l'évêque Guy dota l'église en 1072 d'un chapitre. Cette décision fut confirmée par le pape Urbain II en 1095.

La construction de l'église actuelle débuta au début du XIIe siècle. Pour les uns, le chœur fut achevé, mais sans les voûtes, en 1109 (les voûtes le seront quelques années plus tard après l’achèvement du transept), pour les autres, le chœur fut achevé vers 1120 et l’achèvement de la nef jusqu'à la troisième travée le fut en 1130. La construction se fit en quatre campagnes de travaux. En premier fut construit le chœur, long de 25 m et large de 18 m, et la partie orientale du transept. En second fut érigé le reste du transept, la sixième travée de la nef et les bas-côtés. En troisième furent érigées les cinquième, quatrième et troisième travées de la nef, les voûtes du croisillon du transept et le portail septentrional. Le pignon du transept nord fut doté d'un riche décor sculpté en 1145. La quatrième phase des travaux fut effectuée en 1180 ou en 1188 (après l'incendie de 1180 qui ravagea une grande partie de la ville) avec la construction du portail occidental en style gothique.

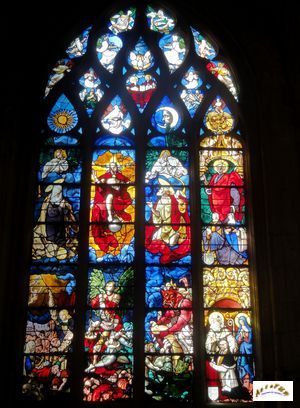

L'évêque Guillaume de Grès ordonna en 1251 au chapitre de ne plus nommer qu'un seul curé pour l'église. En 1260, le chapitre conclut avec des verriers un marché pour la réparation des vitraux. Il fit installer une horloge sur le clocher en 1390 et acheta un orgue d'occasion en 1439. À la fin de la Guerre de 100 ans, en 1456, les chanoines et le clergé refusèrent d’héberger dans l'église les troupes stationnées dans Beauvais par crainte d'une attaque anglaise. Lors du siège de Beauvais par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, entre le 27 juin et le 22 juillet 1472, l'église Saint-Étienne échappa à la destruction. Dans son testament et en vue d'y être inhumé, Guy de Hodenc ordonna en 1502 la construction de la chapelle du Saint-Sépulcre au nord de la première travée du chœur. L'assemblée des paroissiens, des marguilliers et des chanoines décida, en 1506, de reconstruire le chœur et de le doter d'un déambulatoire desservant des chapelles. La première pierre de ce nouveau chœur fut posée le 16 juillet 1506. La partie basse de ce chœur, conçu par l'architecte Michel de Lalict, fut terminée en 1522. Année où fut consacré le nouvel autel par Jean de Pleurs, évêque in portibus de Rhusium (une ancienne ville de Thracie). C'est également cette année que Engrand Le Prince réalisa le vitrail de l'Arbre de Jessé.

En 1544, Michel de Lalict confia le chantier à Éloi de la Vallée. Ne le trouvant pas suffisamment expérimenté, les marguilliers lui adjoignirent Scipion Bernard, chef de chantier à la cathédrale. La voûte de la dernière travée du chœur fut achevée en 1545. Le vitrail de la conversion de Saint-Paul fut posé par Nicolas Le Prince en 1548 et le dernier vitrail du chœur représentant des scènes de la vie de Saint-Eustache, offert par Eustache de la Croix et sa femme Françoise de Nully, fut posé en 1554. L'année suivante débuta les travaux du jubé érigé à l'entrée du chœur. Il fut terminé en 1558. À la suite de l'effondrement de la flèche de la cathédrale, survenu en 1573, on reconstruit les piles orientales de la croisée du transept en 1579 et on procéda à une restauration du clocher. La construction d'un nouveau clocher débuta en 1585 et en 1596 des tirants en fer furent mis en place au niveau des arcs-boutants du chœur qui montraient des signes de défaillances.

La tribune des harangues installée devant le croisillon nord du transept fut reconstruite en pierre de taille en 1630. En 1636, on remplaça le plancher du vieux clocher et le nouveau clocher fut provisoirement terminé par une plateforme. Alors qu'une épidémie de peste ravagea le diocèse en 1668, on constata que l'ancien clocher était en mauvais état et que le nouveau clocher se détériorait du fait de l'absence de toit. Il sera muni d'une charpente en 1673. On procéda ensuite au transfert des cloches de l'ancien clocher, qui fut détruit, au nouveau clocher qui fut achevé l'année suivante. La chute d'un arbre endommagea les gargouilles et les vitraux de la chapelle Sainte-Catherine en 1700. Durant la nuit du 14 au 15 février 1702 une tempête détruisit sept des onze fenêtres hautes du chœur dont les débris provoquèrent l'effondrement des charpentes de six chapelles du déambulatoire. Le toit du croisillon sud du transept fut emporté, des trous se produisirent dans les voûtes du vaisseau central et le clocher fut sérieusement ébranlé. La remise en état s’avéra difficile, car l'argent manquait et le conseil de fabrique dut intenter des procès aux chanoines pour qu'ils acceptent de participer aux frais, ce qu'ils ne firent qu'en 1705. Les réparations prirent énormément de temps et les chanoines se plaignirent en 1717 de ne pas être à l'abri dans le chœur par mauvais temps.

L'ancien maitre-autel de 1776

À la demande des marguilliers, l'évêque supprima le chapitre Saint-Vaast en 1742 puis autorisa la destruction du jubé et de la clôture du chœur. Mais le nouvel autel, demandé par les paroissiens, ne fut installé qu'en 1774. À la Révolution, le 29 janvier 1791, le nombre de paroisses de Beauvais fut réduit à quatre, Saint-Pierre, Saint-Étienne, Saint-Sauveur et Saint-Laurent. Le 5 avril 1791, les autorités réduisirent encore le nombre de paroisses à deux, les autres églises furent fermées et leurs mobiliers proposés aux églises restantes. En 1792, Saint-Étienne reçut des autels des églises des Minimes et de Saint-Michel. La tribune aux harangues fut démantelée et en 1793 les cloches furent déposées sans soin pour être fondues. Le 2 octobre 1793, la célébration des messes en dehors du dimanche fut interdite et la société populaire et révolutionnaire poussa à la déchristianisation et exigea la destruction de tous les signes extérieurs du culte. De nombreux sans-culottes vandalisèrent alors les sculptures des portails et le mobilier liturgique. L'église Saint-Étienne fut transformée en magasin d'avoine et de fourrages. Une porte charretière fut ouverte sous le vitrail de l'Arbre de Jessé, ce qui en endommagea la partie inférieure. Le 21 février 1795 fut rétablie la liberté de culte. Les habitants réclamèrent alors la restitution de l'église ce qui leur fut accordé le 8 décembre, mais la remise en état resta à leur charge.

La chapelle du Saint-Sépulcre

La chapelle du Saint-Sacrement

Le choeur

Le conseil de fabrique débuta les travaux en 1801 sur ces propres fonds. En 1812, le ministère de l'Intérieur demanda aux maires des villes de signaler les édifices en périls qui mériteraient d'être sauvegardés. Dans sa liste, le maire de Beauvais omit de signaler les églises. De ce fait, l'église Saint-Étienne ne figura pas sur la première liste des Monuments historiques en 1840. Les érudits locaux s'en émurent et Louis Graves et l'abbé Pierre Constant Barraud demandèrent le classement par un courrier. Le conseil municipal ne demanda le classement qu'en 1847. Comme le préfet relaya la demande, un courrier daté du 19 novembre 1847 l'informa que l'église était classée Monument historique depuis le 25 avril 1846. Personne n'en avait été informé. Une malle remplie de fragments de vitraux découverte en 1846 au sein de l'église permit au verrier Ormont de reconstituer les vitraux de Saint-Martin et de l'enfance du Christ. L'architecte en chef des Monuments historiques, Aymar Verdier, adressa en 1850 au ministre un rapport sur l'état de l'église ainsi qu'un devis des travaux. Prosper Mérimée se déplaça alors à Beauvais pour se faire une opinion. Il refusa d'accorder une subvention pour la réparation du clocher, mais accorda 10 000 francs pour la restauration du transept nord qu'il estima être la partie la plus remarquable de l'église à condition qu'Aymar Verdier dirige les travaux. En 1858, les crédits furent épuisés et Aymar Verdier arrêta les travaux après avoir étayé la première travée de la nef.

La chasse de Saint-Just et de Saint-Vaast

La croisée du transept

Devant l'aggravation de la détérioration des piliers, l'église fut fermée au public en octobre 1863. Émile Boeswillwald, inspecteur général des monuments historiques, inspecta l'église en 1864. Il décida des travaux à faire et chargea Aymar Verdier d'établir un devis. Les tempêtes de mars 1876 et de janvier 1877 nécessitèrent la réfection du toit de la nef. Les travaux furent réalisés par les services municipaux de Beauvais, mais la trop forte pente de la nouvelle charpente provoqua de nombreuses chutes de tuiles. En 1879, l'inspecteur Victor Ruprich-Robert estima plus urgent la consolidation du transept nord que les travaux du chœur. L'architecte Edmond Duthoit fut alors chargé de la direction des travaux. Après l'érection des échafaudages, il oublia un peu le chantier au point que le maire se plaignit du retard des travaux en 1884. Entre-temps, le chœur, délaissé, menaça ruine. Une première grande campagne de restauration générale d'un coût de 24 000 francs fut réalisée entre 1893 et 1901. En 1901, le bas-côté sud de la nef dut être étayé. Durant les travaux, l'architecte de la ville tomba sur des tuiles romaines. Les fouilles archéologiques qui furent alors effectuées dans le terrain au sud de l'église mirent à jour une salle à hypocauste et des vestiges de thermes romains. Des fouilles effectuées du côté nord en 1905 permirent la découverte de plusieurs salles à hypocauste et d'une construction datée du IIe siècle. L'église Saint-Étienne fut donc érigée sur une ancienne villa romaine.

L'arbre de Jessé

Le baptême du Christ et Saint-Barbe

La conversion de Saint-Paul

et la vie de Saint-Pierre

Scène de la vie du Christ

Scène de la vie de la Vierge

Saint-Jean et Saint-André

Une nouvelle restauration de la croisée du transept fut débutée en 1911. La tempête du 4 mars 1912 ayant emporté un arc-boutant du chœur, l'architecte des Monuments historiques H. Chaine fit étayer le déambulatoire et bâcher les toits qu'il estima être à refaire. La 1re Guerre mondiale arrêta les travaux, mais en août 1917 il fut constaté que les étais ne tenaient plus et que les bâches fuyaient. La commission des Monuments historiques et la ville autorisèrent alors la reprise des travaux malgré l'augmentation des coûts liés à la guerre. Les travaux poursuivis après la fin de la guerre s'arrêtèrent cependant en 1921 sans être achevés. Les fonds nécessaires pour une troisième campagne de restauration furent enfin accordés en 1935, mais le déclenchement de la 2e Guerre mondiale en 1939 stoppa à nouveau les travaux. Les vitraux furent alors déposés et mis à l'abri à Carrouges. Les bombardements allemands du 8 et 9 juin 1940 détruisirent Beauvais. La chapelle du chevet du chœur et le toit de la nef et du clocher furent gravement endommagés. La nef reçut alors une charpente provisoire recouverte de tôles. En 1941, l'architecte Jean Pierre Paquet refit la toiture de la chapelle du chevet du chœur et la voûte de la cinquième travée du déambulatoire sud du chœur. Le 4 février 1943, une tempête emporta le côté nord de la toiture provisoire de la nef. Une nouvelle campagne de restauration fut engagée en août 1943 et se poursuivit jusqu'en 1955. Les vitraux restaurés par l'atelier Gruber furent reposés entre 1948 et 1952. Le chœur fut rendu au culte pour la Pâque de 1959. Des fissures apparues dans les voûtes de la nef nécessitèrent l'installation de tirants en fer en 1962.

La fontaine de vie et de Saint-Etienne

Le jugement dernier

La légende de Saint-Claude

La légende de Saint-Nicolas

La mise au tombeau

Notre-Dame de Lorette

L'église Saint-Étienne possède une nef de style roman à six travées flanquées de deux bas-côtés. Elle est longue de 38 m et large de 18 m. La hauteur sous voûte est de 17,40 m. Le transept débordant à des croisillons à deux travées. Il a 36 m de largeur pour 8,60 m de longueur. Le chœur à chevet plat de six travées est flanqué d'un déambulatoire et de chapelles. D'un style gothique flamboyant, il est long de 39,40 m, large de 32 m et a une hauteur sous voûte de 29,50 m. Le clocher carré (12,50 m de côté) occupe les deux premières travées du bas-côté nord de la nef.

Ces photographies ont été réalisées en aout 2013.

Y ACCÉDER:

L'église Saint-Étienne est située rue Engrand Leprince au centre-ville de Beauvais.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 22 décembre 2024

Cette page a été mise à jour le 22 décembre 2024