Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Le petit village de Rennes-le-Château, perché au bord d'un plateau des Corbières, est depuis les années 1950 au cœur d'une incroyable chasse au trésor. Son origine est l'abbé Saunière qui de 1885 à 1910 dépensa sans compter pour rénover son église, se construire un domaine et en réception somptueuse. L'origine de l'argent de l'abbé Saunière n'est toujours pas connue.

La tour Magdala

L'histoire de cette petite région des Corbières remonte aux temps préhistoriques. À cette époque, la vallée où se trouve actuellement la petite ville de Rennes-les-Bains était occupée par un lac salé. Vers environ 8500 av. J.-C., l'effondrement d'une cavité souterraine situé à 2500 m de profondeur entre le Pech Cardou et le Roque Nègre assécha le lac et forma le lit de la rivière La Sals. L'occupation humaine de la région est attestée à partir de 4200 à 3500 av. J.-C., par la présence de plusieurs stations chasséennes retrouvées lors de prospections archéologiques. Selon certaines sources, la tribu celte des Redonnes se serait établie au Camp Redon au cours du VIe siècle av. J.-C.. Des bergers grecs en provenance d'Arcadie se seraient établis sur les flancs du Pech Cardou et à Sebaïrou et une colonie juive se serait établie sur l'emplacement de Rennes-le-Château. Selon une légende, il s'agirait de la 13e tribu d’Israël. Plus vraisemblablement entre le VIIIe et le VIIe siècle av. J.-C. un oppidum occupé par la tribu celte des Volques Tectosages devait exister sur le plateau de Rennes-le-Château. Cet oppidum permettait le contrôle de l'important carrefour naturel que représente la confluence de l'Aube et de la Sals, des gisements de cuivre et de fer de la région et des sources salées de la vallée de la Sals. C'est vers 121 av. J.-C. que les Romains arrivèrent dans la région qu'ils nommèrent la Septimanie en référence à la 7e légion. Ce serait un certain Marcellus qui fonda les thermes de Rennes-les-Bains au lieu-dit La Croix du Cercle. Il exploita également une mine d'or au Roque Nègre. Aux Romains succédèrent les Wisigoths qui établirent la forteresse de Rhedae que les chercheurs situent sur le plateau entre le Casteillas et Rennes-le-Château.

Le château du Bèzu (© Wikipédia)

Le premier comte du Razès, la région à cheval sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège, fut en 778, Guillaume de Gellone, un compagnon de Charlemagne à la bataille de Roncevaux. Il finit sa vie à l'abbaye de Saint-Guilhem du Désert en odeur de sainteté. Son fils Bera lui succéda à la tête du comté. En 798, Theodulphe, évêque d'Orléans, accompagné par Leydrade, futur évêque de Lyon, voyagea en qualité de Missus dominicus de Charlemagne en Septimanie. Dans son rapport à Charlemagne, il désigna Rhedae comme une ville importante. Un monastère consacré à Notre-Dame fut fondé à Alet-les-Bains vers l'an 800. En 813, le comte du Razès, Bera IV, éleva le monastère au rang d'abbaye dans une charte de donation. Les terres au sud de Rennes-le-Château furent en 870 (ou en 950 ?) attribuées au comté de Cerdagne alors que Rennes-le-Château revint au comte de Carcassonne-Razès. Le comté du Razès fut intégré au comté de Toulouse en 1050. Dans un acte de vente conclu en 1067 entre Ermeugarde, fille du comte de Carcassonne, son mari Raymond Bernard, vicomte de Béziers et d'Albi, et Raymond Roger, comte de Barcelone, il est mentionné l’existence de deux villes fortifiées au sein de l'ensemble formé par la cité de Rhedae. Le pape Urbain II visita l'abbaye d'Alet en 1096. Les juifs du Razès donnèrent en 1142 leurs terres en fermage aux Templiers qui s’établirent alors au château du Bèzu. L'ordre des Templiers fut fondé en 1118 à Jérusalem par Hugues de Payens. En 1170, le roi d'Aragon revendiqua le Razès. Lors du conflit qui s'en suivit, la cité de Rhedae et ses fortifications furent partiellement détruites. L'église de Rhedae fut citée en 1185 dans l'inventaire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le Razès passa en 1194 sous la bannière du vicomte de Carcassonne et de Béziers, Raymond Roger Trencavel.

Le château de Montségur

Le château de Montségur

Le château de Montségur

Le château de Montségur

Le château de Coustaussa (© Wikipédia)

La région fut au début du XIIIe siècle fortement marqué par le catharisme considéré comme hérétique par le pape. La croisade contre les Albigeois (autre nom des cathares), débutée en 1207, dévasta le Razès. Lors de cette guerre, Simon IV de Montfort, agissant au nom du roi de France et du pape, détruisit le château de Coustaussa, mais ne s’intéressa pas à Rhedae (Rennes-le-Château). En 1209, les templiers du Bèzu conclurent un accord avec la famille d'Aniort, seigneurs de Rennes-le-Château et cathares. Cet accord aurait été une cession fictive des biens de la famille d'Aniort susceptible d’être saisi par le roi de France combattant les cathares. En 1231, le comté du Razès fut attribué par le roi de France à Pierre de Voisins, fidèle compagnon de Simon de Montfort. Le fils de Raymond Trencavel, Trencavel le Jeune, prit, à partir de 1240, la défense des cathares en organisant des actes de guérilla envers les troupes de Simon de Montfort. La chute de Montségur en 1244 marqua officiellement la fin du catharisme. En 1247, Trencavel le Jeune céda tous ces droits sur le comté de Razès au roi de France Louis IX. À cause de ces actions, le roi voulut faire emprisonner Trencavel le Jeune, mais y renonça à la demande de la reine Blanche de Castille. On ne connait pas ce qu'elle obtint en contrepartie. Limoux devint la capitale du Razès en 1250.

Une rue du village

de Rennes-le-Château

Une rue du village de Rennes-le-Château

Le roi de France Philippe le Hardi accompagné par le futur roi Philippe le Bel visita le Razès en 1283. Lors de cette visite, ils furent reçus par Pierre II de Voisins et par Ramon d'Aniort et sa femme Alix de Blanchefort. À la suite de cette visite, Pierre II de Voisins, veuf, épousa Jordane d'Aniort, cousine de Ramon. Pierre II de Voisins remit en état les fortifications de Rhedae qui comptait alors plusieurs centaines d'habitants. Philippe le Bel ordonna l'arrestation des Templiers en 1307 pour s'emparer de leurs richesses (qui demeurèrent introuvables). Les templiers du Bèzu ne furent cependant pas inquiétés, car ils dépendaient de la commanderie du Mas Deu en Aragon. En 1361, Henri II de Castille, dit Henri de Trastamare, à la tête d'une bande de pillards, les routiers aragonais, ravagea et pilla le Razès. Il ne laissa de Rhedae que des ruines. La cité ne se releva jamais de ce désastre. En 1422, le comté du Razès passa à la maison d'Hautpoul par le mariage de Pierre Raymond d'Hautpoul avec Blanche de Marquefave (Marcafava), fille de Jeanne de Voisins. Blanche était l’héritière des familles de Voisins et d'Aniort. Durant les guerres de religion, en 1560 et en 1562, eurent lieu à Limoux des massacres de catholiques perpétrés par des troupes protestantes. L'église de Rennes-le-Château fut ruinée en 1578 par des calvinistes qui s'étaient rendus maîtres du village.

Le château des Hautpoul à Rennes-le-Château

Le château des

Hautpoul à Rennes-le-Château

Le cardinal Rospigliosi, futur pape Clément IX, commanda en 1622 au peintre Le Guerchin une toile où apparaît le thème des bergers d'Arcadie avec la devise "Et in Arcadia ego". Il ne fut cependant pas le premier à peintre ce thème puisque le peintre Guercino en fit un tableau en 1618. Le cardinal commanda en 1630 un tableau selon le même thème à Nicolas Poussin (il en fit même deux). Ce tableau prendra une importante place dans le mystère de Rennes-le-Château. Une légende colportée à partir de 1645 signale que le berger Ignace Paris découvrit un trésor fabuleux dans le diocèse d'Alet. François d'Hautpoul (1689-1753) devint marquis de Blanchefort par son mariage en 1732 avec Marie de Négri d'Ables (1714-1781), dame de Niort, de Roquefeuil et de Blanchefort et héritière de la famille d'Aniort. Le couple eut trois filles : Élisabeth qui vécut, célibataire, à Rennes-le-Château, Marie qui épousa son cousin Hautpoul-Félines et Gabrielle qui épousa le marquis Paul François Vincent de Fleury. En 1774, l'abbé Antoine Bigou débuta son office comme curé de Rennes-le-Château et comme chapelain des Hautpoul-Blanchefort. En janvier 1781, Marie de Négri d'Ables, marquise d'Hautpoul-Blanchefort, aurait confié à son confesseur, l'abbé Bigou, un secret et des documents. Documents que l'abbé aurait après la mort de la marquise cachée dans l'église Sainte-Madeleine de Rennes-le-Château. Il se dit également que lors de la succession de la marquise, sa fille Élisabeth refusa à ses sœurs l'accès aux papiers et titres de la famille au prétexte qu'ils étaient dangereux de compulser ses documents. L'abbé Bigou aurait aussi laissé un message codé dans l'église et aurait fait détruire un petit monument situé à une lieue de Rennes-le-Château sur la route de Narbonne. Du monument il ne conserva qu'une dalle, gravée un siècle plus tôt par François Pierre d'Hautpoul, qu'il posa sur la tombe de la marquise dont il rédigea l’épitaphe en 1790. Il retourna également face contre terre une dalle funéraire disposée dans l'église. Lors de la Révolution en 1789, le marquis Paul François Vincent de Fleury, dernier seigneur de Rennes-le-Château, émigra en Espagne avec sa femme et ses trois enfants. Déclaré prêtre réfractaire en 1792 et condamné à deux ans de prison, l'abbé Bigou s'enfuit à Sabadell en Espagne où il mourut en 1794. Le château de Rennes-le-Château, mis en vente comme bien national, fut racheté en 1796 par Paul Urbain de Fleury, le fils du marquis Paul François Vincent de Fleury. Marie Anne Élisabeth d'Hautpoul, dernière descendante de la famille de Fleury, vendit le château en 1816. Elle mourut en 1820. En 1870, le notaire qui avait en dépôt les archives de la famille Hautpoul-Aniort refusa de les communiquer à Pierre d'Hautpoul, un descendant de la lignée, sous le prétexte qu'il ne pouvait pas se défaire de documents aussi importants sans commettre une grave imprudence.

Le tableau de

Nicolas Poussin "Et in arcadia ego" (© Wikipédia)

Auguste Labouïse-Rochefort publia en 1832 son livre "Le voyage à Rennes-les-Bains" dans lequel il rapporte une légende locale à propos d'un trésor protégé par les ruines du château de Blanchefort. Le Diable y garderait un trésor de 19 millions et demi (de pièces ?). Un jour de beau temps où il n'avait rien à faire, c'était avant la Révolution, le Diable étendit son butin sur la montagne. Une bergère qui s'était levée de bon matin et passant par là découvrit les tas d'or disposés par le Diable. Elle alla prévenir sa famille, mais une fois celle-ci arrivée sur les lieux, il ne restait rien du trésor. Le Diable avait eu le temps de tout cacher. La rumeur se répandit très vite et les habitants du village décidèrent de consulter un sorcier. Ce dernier accepta de retrouver le trésor à condition d'en avoir la moitié. Il se rendit au château de Blanchefort pour y combattre le Diable après avoir fait promettre aux villageois de lui venir en aide lorsqu'il les appellerait. Il commença à tracer des figures magiques lorsqu'un grand bruit se fit entendre qui provoqua la fuite des villageois. Peu après le sorcier les appela à l'aide, mais personne ne vint. Lorsque, longtemps après, il réapparut, haletant et couvert de poussière, il leur dit que la victoire était proche, mais que leur lâcheté les en a privées. Le Diable garda son or.

Le 1er juin 1885, François Bérenger Saunière fut nommé curé de la paroisse de Rennes-le-Château. Né le 11 avril 1852 à Montazels, à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, il fut ordonné prêtre le 7 juin 1879. Lorsqu'il prit ses fonctions, payé 37 francs-or (≃341 €) par mois, il découvrit une église et un presbytère dans un état très délabré et nécessitant urgemment des travaux. Il se fit immédiatement remarquer par ses sermons hostiles aux républicains qui lui valurent une suspension de ces fonctions par le ministère français des cultes à partir du 1er décembre 1885. Après une plainte des paroissiens soutenus par l'évêque de Carcassonne, Mgr Billard, il fut réintégré par le préfet en juillet 1886. La position politique de Bérenger Saunière fut remarquée par le Cercle catholique de Narbonne proroyaliste. Il reçut alors la visite d'un Monsieur de Chambord. Il s'agissait de l'archiduc Jean Stéphane de Habsbourg missionné par la comtesse de Chambord, veuve du prétendant légitime à la couronne de France et sans postérités. Monsieur de Chambord donna à Saunière une somme de 3000 francs-or pour qu'il effectue des recherches de documents dans l'église. Monsieur de Chambord rendit visite à Saunière tous les ans jusqu'en 1891. Il lui aurait donné en tout une somme de 20 000 francs-or (environ 184 620 €).

Bérenger Saunière (© Wikipédia)

Bérenger Saunière (© Wikipédia)

En 1886, le curé de Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet, publia "La vraie langue celtique et le cromleck de Rennes-les-Bains" dans lequel il tente de prouver que la langue celtique était la langue originelle de l'humanité. Cette langue celtique qu'il décrit était très proche de l'anglais moderne et le cromleck qu'il y décrit n'est qu'une vue de son esprit (il s'agit de pierres naturelles). Ce livre et l'abbé Boudet sont pour beaucoup de chercheurs au cœur du mystère de Rennes-le-Château. Il sympathisa avec Bérenger Saunière et lui trouva une servante. Marie Denarnaud (18 ans à l'époque) s’installa alors à la cure de Rennes-le-Château et y resta jusqu’à sa mort en 1953. L'abbé Boudet parla également à Bérenger Saunière d'une tradition concernant un secret qui serait caché dans l'église de Rennes-le-Château. En novembre 1886 Bérenger Saunière décida de rénover l'église en suivant les recommandations de l'architecte diocésain Guiraud Cals. L'abbé Boudet lui offrit alors de financer intégralement la réfection de l'église à condition d'en être le maître d’œuvre. Le versement de l'argent se fit au nom de Marie Denarnaud. En 1887, Bérenger Saunière intensifia ses recherches au sein de l'église et engagea l'entrepreneur Élie Bot (qui travaillera pour lui jusqu’à sa mort). Bérenger Saunière déclara son projet à la mairie qui lui alloua 1400 francs-or (≃12 924 €). Marie Cavailhé, une riche bienfaitrice d’obédience monarchique, lui fit également don d'un autel d'une valeur de 700 francs-or (≃6462 €).

La tour Magdala

La tour Magdala

Début 1891, Bérenger Saunière demanda à la mairie l'autorisation de clôturer la place devant l'église "afin d'y élever des monuments religieux, mais non couvert, tels que missions ou croix et d'y établir un parterre". Durant les travaux dans l'église il déplaça avec deux ouvriers la dalle de l'autel qui reposait sur deux piliers wisigothiques. Un de ces piliers était creux et contenait des tubes de bois scellés à la cire dans lesquels se trouvaient des parchemins. Par la suite, avec des enfants de la paroisse, il retourna la dalle funéraire retournée par l'abbé Bigou un siècle plus tôt. Avant qu'il congédiât les enfants, ceux-ci eurent le temps de voir des marches sous la dalle. Cette dalle aurait recouvert une tombe contenant trois squelettes. La dalle, dénommée "la dalle des chevaliers", possède une face sculptée comprenant quatre parties. À gauche se trouve un cavalier armé d'une épée abreuvant son cheval à une fontaine. À droite le cavalier chevauche avec un enfant sur sa monture. Au-dessus de ses deux scènes se trouvent deux ours s'affrontant puis un des ours fuyant devant l'autre. Bérenger Saunière découvrit également, dans une cavité contre un mur, une poterie contenant des monnaies et des bijoux anciens. Il aurait dit aux ouvriers qu'il s’agissait de médailles sans valeur. Il vendit par la suite les monnaies et les bijoux à un orfèvre lors d'une entrevue à l’hôtel Eugène-Castel à Perpignan. Fin 1891, Bérenger Saunière fit aménager une pièce "secrète" derrière une bibliothèque dans la sacristie. Bérenger Saunière découvrit probablement, cette année-là, une crypte sous l'église contenant des tombeaux. L'existence d'une crypte est attestée par le "registre paroissial des baptêmes, mariages et mortuaires" des années 1694 à 1726. L'existence d'une crypte est soupçonnée Jacques Cholet, qui fut le dernier à être autorisé à faire des fouilles dans l'église entre 1959 et 1965, remarqua un départ d'escalier sous la chaire en direction du cimetière, un arc de décharge en bas du mur de l'absidiole contre la sacristie et un départ d'escalier en direction du sud dans la pièce "secrète" de la sacristie. Une prospection par géoradar en 2002 détecta une structure souterraine sous l'église. Une deuxième prospection confirma la présence d'une cavité à 3 m sous le chœur. La Direction des affaires culturelles (DRAC) ne poursuit cependant pas les recherches.

L'entrée de l'église de Rennes-le-Château

Le chevet de l'église

L'entrée de l'église

Le tympan de la porte d'entrée de l'église

En juillet 1891, Bérenger Saunière créa un "carnet de messes" dans lequel il nota les demandes de messes à célébrer. En septembre 1893, il y inscrit "Arrêté là" ce que les chercheurs interprètent comme la fin de la célébration réelle des messes et le début du trafic de messes non honorées qui perdurera jusqu'en janvier 1898. Ayant informé son supérieur Mgr Billard, évêque de Carcassonne, des parchemins trouvés, celui-ci l'envoya à Paris chez l'abbé Bieil, directeur du séminaire de Saint-Sulpice. Celui-ci était censé en fournir une traduction. Bérenger Saunière séjourna durant 5 jours en mars 1892 à Paris. Il logea chez le neveu de l'abbé Bieil, Monsieur Ané, éditeur et fabricant d'imagerie religieuse. Il y aurait rencontré Émile Hoffet (qui deviendra une sommité en matière de franc-maçonnerie) qui le présenta à Claude Debussy, Charles Plantard et Emma Clavé, la grande diva de l'époque. Avant de rentrer, Bérenger Saunière visita le Louvre et y acheta les reproductions des tableaux "Les bergers d'Arcadie" de Nicolas Poussin, "La tentation de Saint-Antoine" de David Teniers le Jeune et "Portrait du pape Célestin V" d'un artiste inconnu. Bérenger Saunière reprit les travaux dans l'église en 1893. Des habitants témoignèrent avoir vu Bérenger Saunière et Marie Denarnaud se rendre de nuit dans le cimetière et y avoir manipulé des tombes. En effet Bérenger Saunière déplaça, de nuit, la dalle horizontale de la tombe de la marquise de Blanchefort et effaça les inscriptions s'y trouvant, ce qui provoqua les protestations de Dominique d'Hautpoul. Malgré sa promesse de ne pas construire de bâtiments couverts devant l'église, il y fit creuser une citerne recouverte d'une maisonnette, ce qui provoqua l'indignation du conseil municipal. On le vit également courir la campagne, seul ou avec sa servante, avec une hotte sur le dos et ramasser des cailloux choisis avec soin. Aux interrogations, il répondait qu'il avait besoin de pierres pour construire une grotte de Lourdes en face de l'église. Les années suivantes, Bérenger Saunière voyagea beaucoup et de nombreux mandats libellés au nom de Marie Denarnaud arrivèrent de toute l'Europe.

Emma Calvé (© Wikipédia)

En 1895, il y eut de nombreux conflits avec les habitants du village qui déposèrent plusieurs plaintes à la mairie pour fouilles nocturnes dans le cimetière. Le 14 juillet 1895 lors d'un incendie dans le village, Bérenger Saunière refusa aux pompiers l'accès à la citerne situé devant l'église. Le maire, Pierre Sauzède, dut intervenir pour que les pompiers forcent la porte de la maisonnette. Bérenger Saunière porta ensuite plainte à la gendarmerie pour violation de domicile. En novembre 1896, Bérenger Saunière chargea la célèbre fabrique Giscard de Toulouse de décorer l'église avec des statues de Saints, un chemin de croix (pour un montant de 600 francs), des fonts baptismaux, des bas-reliefs et une figure de Diable soutenant un bénitier pour un montant total de 2500 francs-or (≃23 000 €). En 1897, il commanda de nouveaux vitraux pour un montant de 1350 francs-or (≃12 462 €). C'est cette année-là que l'église rénovée fut inaugurée. D'après les livres de comptes de Bérenger Saunière, cette rénovation coûta 16 200 francs-or (≃149 540 €), soit, selon les chercheurs, un montant quatre fois supérieur à la décoration d'une église similaire. Entre 1898 et 1905, Bérenger Saunière poursuivit l'aménagement de son domaine. Sur des terrains achetés par Marie Denarnaud, il fit construire la villa Bethania, selon les plans de l'architecte Tiburce Caminade, la tour Magdala, un parc, un verger, une serre et une orangerie. Bérenger Saunière y recevait ses invités, dont des ministres et de nombreuses célébrités lors de fêtes somptueuses.

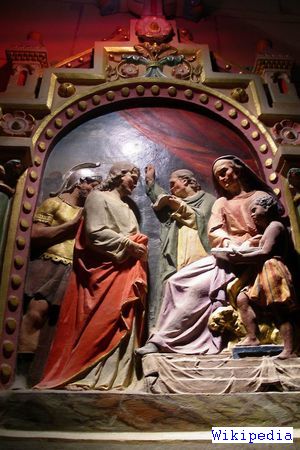

Le diable soutenant le bénitier à l'entrée de l'église

Le maitre autel (© Wikipédia)

La nef et le chœur de l'église (© Wikipédia)

Le chœur de l'église (© Wikipédia)

La chaire de l'église (© Wikipédia)

Le 1er novembre 1897, l'abbé Antoine Gelis, curé de Coustaussa, fut retrouvé assassiné. Ce crime ne fut jamais élucidé. Lors de la fouille de son presbytère, les gendarmes retrouvèrent 13 000 francs-or (≃120 000 €) dans différentes caches. Après cette date, les relations entre Bérenger Saunière et l'abbé Boudet devinrent difficiles. En 1902 fut nommé un nouvel évêque à Carcassonne, Mgr de Beauséjour, moins bien disposé envers l'abbé Saunière que son prédécesseur. L'abbé Boudet, certainement agacé par les excès de Bérenger Saunière, suspendit en 1903 ses versements à Marie Denarnaud. Selon ses livres de comptes (il manque les années 1891 à 1894), l'abbé Boudet aurait versé en 15 ans à Marie Denarnaud 4 516 691 francs-or (≃41 692 671 €). Dans le même temps, il aurait versé à l'évêché 7 655 250 francs-or (≃70 664 081 €). À partir de cette date, Bérenger Saunière se trouva en grande difficulté financière. En 1903, Jean Galibert, petit-fils d'un industriel qui avait acheté vingt ans plutôt un terrain à Peyrolles, y fit construire une sépulture sur une petite éminence à environ 50 m de la route par le maçon Bourrel de Rennes-les-Bains. Dans ce tombeau qui ressemblait à celui du tableau de Nicolas Poussin furent inhumées plusieurs personnes. Elles furent exhumées en 1921 et transférées au cimetière de Limoux. La propriété fut alors achetée par Louis Lawrence qui donna à la sépulture, laissée vide, l'apparence de celle représentée sur le tableau de Nicolas Poussin. Agacé par les fouilles clandestines, ce tombeau fut détruit par le propriétaire du terrain en 1988.

Sainte-Germaine (© Wikipédia)

Sainte-Madeleine (© Wikipédia)

Une des stations du chemin de croix (© Wikipédia)

Une des fresques de l'église (© Wikipédia)

Le plafond de la nef de l'église (© Wikipédia)

En 1909, l'abbé Saunière fut nommé dans une autre cure, mais refusant de quitter Rennes-le-Château, il démissionna pour s'établir comme prêtre libre. Le 27 mai 1910, Mgr Beauséjour déclencha contre lui une enquête ecclésiastique pour désobéissance à l'évêque, trafic de messes et dépenses injustifiées et exagérées. Le 23 juillet 1910, l'abbé Saunière, qui ne se présentait pas aux audiences, fut, par contumace, suspendu. Il fut condamné le 5 novembre 1910 à faire 10 jours de retraite pour trafic de messe qu'il effectua au monastère de Prouille. Le 17 décembre 1910, l'abbé Saunière demanda sa réintégration à la Sacrée Congrégation du Concile de Rome qui transmit sa demande à l'évêché de Carcassonne. Celui-ci adressa à l'abbé Saunière en 1911 un avertissement strict lui interdisant de donner des sacrements. L'évêché demanda à l'abbé Saunière de fournir ces livres de comptes. Le 13 mars 1911, l'abbé Saunière présenta 61 factures relatives à la rénovation de l'église et la construction de son domaine pour un total de 36 250 francs-or (≃334 617 €). Le 25 mars 1911, il adressa à l'évêché une lettre d'explication sur l'origine de ces finances et une liste de donateurs pour un montant de 193 150 francs-or (≃1 782 929 €). Le 14 juillet 1911, il présenta un état des dépenses pour la rénovation et les constructions pour un coût de 193 050 francs-or (≃1 782 005 €). Il y précisait que la villa Bethania coûta 90 000 francs-or (≃830 772 €) et la tour Magdala 40 000 francs-or (≃369 232 €). En falsifiant ses livres de comptes, l'abbé Saunière prouve qu'il reçut des sommes d'autres sources. Le 4 octobre, la commission d’enquête de l'évêché déclara que l'abbé Saunière n'avait dépensé que 36 000 francs-or (≃332 308 €) sur les 193 150 francs-or qu'il prétendit. L'abbé Saunière fut condamné le 5 décembre 1911 par contumace à trois mois de sursis. Après ce procès, l'abbé Saunière vécut dans la pauvreté en vendant des médailles saintes et des chapelets aux soldats blessés soignés dans les hôpitaux de la région. Il vendit également des messes pour financer son appel de sa condamnation au Vatican. L'abbé Saunière fit en 1912 de Marie Denarnaud sa légataire universelle. L'abbé Boudet le fit appeler le 30 mars 1915, sur son lit de mort pour, apparemment, lui confier le secret de sa fortune. Début 1917, l'abbé Saunière signa un devis d'un montant de 8 millions de francs-or pour agrandir son domaine. Mais la mort le surprit le 22 janvier 1917. Officiellement, il aurait succombé à une cirrhose. À la lecture de son testament, on s’aperçut qu'il ne possédait pas grand-chose, tout son domaine, y compris le presbytère, étant au nom de Marie Denarnaud. Il aurait cependant légué les parchemins retrouvés dans l'église à sa nièce, Madame James. Après sa mort, Marie Denarnaud décommanda les travaux prévus par Bérenger Saunière.

Vue aérienne

de Rennes-le-Château (© IGN)

La tombe de Bérenger Saunière

En 1936 un médecin de Carcassonne, qui lors d'un séjour à Rennes-le-Château s'étonna du contraste entre le village miséreux et le faste du domaine de Bérenger Saunière, publia le premier texte rapportant la rumeur paysanne de la découverte d'un trésor par l'abbé. Marie Denarnaud fit en 1942 la connaissance de Noël Corbu, un industriel de Perpignan qui s'était mis au vert après un soupçon de marché noir. Marie Denarnaud, ruinée, car elle ne parvint pas à récupérer les titres au porteur disséminés par Bérenger Saunière dans huit à neuf banques à l'étranger et par les emprunts russes vendit, en 1946, en viager le domaine à Noël Corbu. Le 26 juillet 1946, Marie Denarnaud fit de Noël Corbu son légataire universel. L'évêché aurait également fait une offre de rachat, mais elle fut refusée par Marie Denarnaud. À la mort de Marie Denarnaud en 1953, Noël Corbu hérita du domaine. Il transforma alors la Villa Bethania en hôtel-restaurant. Pour attirer une clientèle, il propagea la rumeur du trésor de la reine Blanche de Castille (1188-1252). Il en dressa même son inventaire : "18 millions et demi de pièces d'or soit environ 180 t, plus de nombreux joyaux et objets religieux d'une valeur de plus de 50 milliards". En octobre 1955, Madame James vendit, pour 250 000 anciens francs, les parchemins à deux Anglais représentant la ligue internationale de la librairie ancienne (qui acheta également la bibliothèque de Bérenger Saunière). Les parchemins furent suite à cette vente publiés dans la presse anglaise (je reviendrais sur leurs contenus un peu plus loin). Du 12 au 14 janvier 1956, le journaliste Albert Salamon publia dans la "Dépêche du Midi" trois articles intitulés "La fabuleuse découverte du curé aux milliards de Rennes-le-Château". La légende était née.

La villa Bethania

La villa Bethania

La

villa Bethania avec la véranda servant de chapelle privée à Bérenger Saunière

En avril 1956, le docteur Malacamp, en cherchant le trésor dans le domaine de Bérenger Saunière, mit à jour trois squelettes qui furent identifiés comme des maquisards espagnols morts dans des conditions troubles au cours de la 2e Guerre mondiale. À l'automne 1956, Noël Corbu, cherchant lui-même le trésor, trouva le squelette d'un "chef de tribu ibère". Afin d'entretenir le mystère dans la presse, Noël Corbu inventa de nombreux évènements comme la visite en 1958 de Brigitte Bardot. La presse relata la présence de nombreux chercheurs de trésor à Rennes-le-Château. En 1962, l'écrivain Robert Charroux se lança dans la chasse au trésor en médiatisant ses recherches sur le terrain. Face aux vandalismes de nombreux chercheurs de trésor, la municipalité interdit les fouilles sur son territoire en 1965. Cette année, Noël Corbu vendit le domaine à Henri Buthion qui réalisa également des fouilles. En 1967, Gérard de Sède publia "L'or de Rennes ou la vie insolite de Bérenger Saunière", le premier livre consacré au mystère de Rennes-le-Château. Les journalistes anglais Henry Lincoln, Michael Baigent et Richard Leigh publièrent en 1982 "L’énigme sacrée", un best-seller sur le mystère de Rennes-le-Château. L'église de Rennes-le-Château fut classée Monument historique en 1994. Le presbytère et le domaine de l'abbé Saunière devinrent en 2000 propriété de la municipalité de Rennes-le-Château qui en fit un musée ouvert au public. L'écrivain Dan Brown exploita le thème du mystère de Rennes-le-Château dans son livre le "Da Vinci Code" en 2003.

Dans la villa Bethania transformée en musée

Voici pour les faits avérés liés à l'histoire de Rennes-le-Château bien que le voyage à Paris de l'abbé Saunière n'est pas formellement attesté. Nous savons également que Bérenger Saunière ne montra jamais à quiconque les parchemins qu'il trouva dans son église. Le mystère de l'abbé Saunière débuta avec le livre de Gérard de Sède. Ce mystère est basé sur la découverte des parchemins, d'un trésor et aux dépenses faramineuses que fit l'abbé Saunière entre 1885 et 1910.

La tour Magdala

L'orangerie

Les parchemins publiés en 1955 sont au nombre de quatre. Le premier parchemin est une généalogie des comtes de Rhedae de Dagobert II (650-679) à 1244 et portant le sceau de Blanche de Castille, reine de France. Le deuxième est le testament de François Pierre d'Hautpoul, seigneur de Rennes et du Bézu comprenant la suite de la généalogie jusqu'en 1644 et enregistré le 23 novembre 1644 par Captier, notaire à Espéraza. Le troisième est le testament de Henri d'Hautpoul du 24 avril 1695 portant le cachet et la signature du testateur. Le quatrième parchemin, recto verso, est un texte du chanoine JP Negre de Fondargent, datant de 1753, et supposé écrit en latin par l'abbé Bigou. Le recto, dénommé "grand parchemin" par les chercheurs, comprend, dispersé de façon incohérente, des extraits de l'évangile de Saint-Jean. Le verso, dénommé "petit parchemin", comprend des lignes tronquées dans le désordre des extraits des évangiles de Saint-Luc, de Saint-Mathieu et de Saint-Marc. Selon Gérard de Sède, ces parchemins établissent clairement la survivance de la dynastie mérovingienne après l'usurpation du pouvoir par les Carolingiens. L'histoire officielle retient l'extinction de la dynastie mérovingienne par l’assassinat de Dagobert II en 679. D'après Gérard de Sède, le fils de Dagobert, Sigebert IV, âgé de 3 ans, et qui officiellement fut assassiné en même temps que son père, aurait été caché par sa sœur Irmine, abbesse d'Oeren, puis ramené chez sa mère dans le Razès dont elle était la comtesse. Il y succéda à son grand-père maternel comme comte du Razès sous le nom de Plant-Ard (le rejeton ardent). Mort en 758, ce serait son squelette et celui de ses successeurs, Sigebert V et Bera III, que l'abbé Saunière exhuma en 1891 dans son église. Dans son livre, Gérard de Sède nous parle également d'un certain Prieuré de Sion. Cette information sera reprise par de nombreux chercheurs. Le Prieuré de Sion aurait été une société secrète dont le but aurait été de garder le secret de la survivance des Mérovingiens. Le Prieuré de Sion aurait été créé en 1099 par Godefroi IV de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, comte de Boulogne et roi de Jérusalem. Les grands maîtres de cet ordre de chevalerie auraient été les mêmes que ceux gouvernant les Templiers. Lors de l'arrestation des Templiers en 1307 par Philippe le Bel, le Prieuré de Sion disparut dans la clandestinité. En 1967, le grand maître du Prieuré de Sion était Pierre Plantard (1920-2000).

En 1989, l’enquête judiciaire sur la mort de Roger Patrice Pelat, ancien résistant, homme politique et homme d'affaires, ami personnel de François Mitterrand, inculpée le 16 février 1989 dans l'affaire Pechiney-Triangle, démontra la mystification mise sur pied par Pierre Plantard. Lors de l’enquête, Pierre Plantard, dessinateur de métier, mais authentique aristocrate, admit avoir créé en 1956 le Prieuré de Sion et tous les documents s'y afférant. Il admit avoir coécrit avec Philippe de Chérisey (1923-1985), comédien et humoriste, le livre de Gérard de Sède afin de prouver être un descendant des Mérovingiens. Les parchemins de l'abbé Saunière publié en 1955 sont donc des faux qui trompèrent de nombreux chercheurs. Jean Markale dans son livre "Rennes-le-Château et l’énigme de l'or maudit", paru en 1989, remit en cause cette descendance. Pour lui il n'existerait aucune trace d'un quelconque mariage entre Dagobert II et Gisèle de Rhedae, et à la mort de Dagobert II, son fils Sigebert, dont l’existence ne serait même pas prouvée, n'aurait eu que 3 ans et sa sœur Irmine 4 ans. Comment aurait-elle pu le cacher et lui faire le voyage de la forêt de Woëvre vers Rhedae ?

Le parc devant l'église

de Rennes-le-Château

Dans "L’énigme sacrée", Michael Baigent, Richard Leigh et Henry Lincoln émettent la théorie que Marie de Magdala était l'épouse de Jésus et qu'elle aurait emmené le corps de son époux après la crucifixion dans le sud de la France. Leur descendance aurait donné la lignée des Mérovingiens. Hypothèse reprise dans le roman "Da Vinci Code". Dans "Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château", Christian Doumergue va dans le même sens et émet la théorie que la tombe de Marie de Magdala serait à Rennes-le-Château et non comme le veut la tradition à la Sainte-Baume ou à Saint-Maximin dans le Var. Il spécule également sur la présence de la tombe de Jésus à cet endroit. Richard Andrews et Paul Schellenberg, dans le livre "La montagne sacrée", situent même l'emplacement de la cache de la tombe de Jésus et de Marie de Magdala sous le Pech Cardou. L'entrée du tunnel y accédant serait enfouie sous les éboulis au pied du site d'escalade du Pech Cardou. Pierre Plantard en se basant sur l'Ancien Testament (Genèse, chapitre VI, versets 2 à 4) croyait à une origine extraterrestre d'une partie de l'humanité dont faisait partie Jésus et parlait même d'un temple Atlante enfoui près de Rennes-le-Château. Toutes ces théories sont basées sur les parchemins qu'aurait trouvés Bérenger Saunière. Celui-ci aurait codé son secret et l'emplacement du trésor (tombes de Marie de Magdala) dans la décoration de son église. Jean Markale démonte également toute la symbolique de la décoration de l'église. Le chemin de croix, que de nombreux chercheurs considèrent comme étant une des clés, est une production standard de la maison Giscard. Celle-ci a fourni exactement le même à l'église de Rocamadour en 1894. De la symbolique de la décoration de l'église, Jean Markale ne retient que la prédominance du thème de Marie-Madeleine. Sa théorie est que Bérenger Saunière connaissait un secret lié à Marie de Magdala. Un autre symbole invoqué par les chercheurs de trésor est le tableau de Nicolas Poussin "Les bergers d'Arcadie" représentant un tombeau que la plupart des chercheurs ont identifié comme étant celui situé à Peyrolles. Nous savons maintenant que ce tombeau fut construit bien après le tableau. De plus, Nicolas Poussin vécut à Rome et ne séjourna en France, à Paris, qu'entre le 17 décembre 1640 et le 25 septembre 1642. Il est donc peu probable qu'il passa dans le Razès et que son tableau est quelque chose à voir avec le secret de Bérenger Saunière. Pour Jean Markale, il y aurait également un doute sur Blanche de Castille. Pour beaucoup, il s'agit de la reine de France Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis. Il existe cependant une autre Blanche de Castille qui était l'épouse de Pierre II le Cruel, roi de Castille. Celui-ci l'abandonna trois jours après leur mariage et l'enferma dans une forteresse. Elle en fut délivrée par Henri de Trastamare, frère de Pierre II, et conduite au château de Peyrepertuse. Selon une légende, elle y contracta une maladie et vint aux thermes de Rennes-les-Bains où elle fut guérie.

Vue aérienne du Pech Cardou (© IGN)

Nous savons que les parchemins publiés sont des faux et donc que toutes ces théories ne sont pas fondées. Mais il est indéniable que Bérenger Saunière dépensa beaucoup d'argent, bien plus que ce que sa rémunération de prêtre aurait permis. Alors d’où venait cet argent ?

La chapelle privée accolée à la Villa Bethania

La chapelle privée de Bérenger Saunière

Gil Galasso dans son étude "Rennes-le-Château, entre mystifications et réalités" conclut par trois hypothèses. Soit, 1), il s'agit d'une vaste mystification et Bérenger Saunière n'a jamais découvert aucun trésor, soit, 2), il eut connaissance d'un secret lié à l'église de Rome et il reçut de l'argent pour ne pas le divulguer, soit, 3), il découvrit fortuitement un trésor. Dans le premier cas, un trafic de messe (avéré) suffit-il à expliquer les dépenses ? Selon le chercheur René Descadeillas, le trafic de messe représentait en 1897 un montant de 24 973 francs-or (≃112 378 €) et en 1899, au sommet du trafic, un montant de 75 569 francs-or (≃340 060 €), somme considérable à l'époque. Dans le deuxième cas, un groupe de prêtres lié à l'église Saint-Sulpice de Paris détiendraient un secret compromettant pour l'église et aurait laissé des traces pour qu'il soit découvert un jour. Bérenger Saunière, arrivé dans ce groupe, aurait reçu de l'argent, dissimulé par un trafic de messe, pour rénover son église afin d'y coder le message. Un aléa (meurtre de l'abbé Gelis ou la brouille avec l'abbé Boudet) aurait empêché l'accomplissement de cette tâche et laissé Bérenger Saunière sans ressource. Ce secret pourrait être lié à Marie de Magdala dont de nombreux évangiles apocryphes parlent. Le fait que Marie de Magdala aurait été l'épouse de Jésus ou que Jésus ne serait pas ressuscité et que sa dépouille mortelle sera enterrée quelque part va à l'encontre du dogme de l'église et pourrait mettre en cause 2000 ans de Christianisme.

Dans le troisième cas, la découverte fortuite d'un trésor, un évènement imprévu aurait empêché Bérenger Saunière, à la fin de sa vie, à accéder au magot. La 1re Guerre mondiale l’empêcha-t-elle de retirer les fonds placés à l’étranger ou un effondrement de terrain l'aurait-il empêché d’accéder à la cache au trésor ? Mais de quel trésor s'agit-il ? Car de nombreux trésors seraient dissimulés dans le Razès.

1) Le trésor des Volques Tectosages. Il serait constitué du butin du pillage du sanctuaire d'Apollon de Delphes en 279 av. J.-C.. L'évêché de Carcassonne aurait connu une cache d'un trésor près de Rennes-le-Château dès le VIe siècle. L'évêque Sergius se serait retiré à Rennes-le-Château pour fuir l'arrivée des Wisigoths du roi Léovigild (530-586) qui fit de Rennes-le-Château une place forte.

Des Drachmes des Volques Tectosages (© Wikipédia)

2) Le trésor des Wisigoths. Il serait constitué en partie du butin du sac de Rome et de Milan en 410 par Alaric Ier. Lors de ce pillage, les Wisigoths se seraient également emparés d'une partie du trésor de Jérusalem, pillé en 70 par l'empereur Titus. On perd la trace de ce trésor à Carcassonne. Il aurait été dissimulé dans le Razès pour ne pas tomber entre les mains de l'armée franque en 508. Entre 1858 et 1861 fut découvert à Guarrazar près de Tolède un trésor qui pourrait être une partie du butin des Wisigoths.

Détail de l'arc de triomphe de Titus à Rome détaillant le trésor ramené du sac

de Jérusalem

3) Le trésor des Templiers. Il serait constitué du trésor du Temple de Jérusalem caché lors de la révolte juive en 66 et découvert par les Templiers sous le Mont du Temple (actuelle mosquée A-Aqsa) en 1099. À la suite de la chute de Saint-Jean-d'Acre, les Templiers se replièrent sur Chypre. Île que le grand maître Robert de Sablé acheta à Richard Cœur de Lion pour la somme de 2500 marcs d'argent. Il revendit l’île à Guy de Lusignan. Les Templiers avaient une possession à proximité de Rennes-le-Château, le château du Bézu. En 1307, les Templiers français furent arrêtés sur ordre du roi de France, Philippe le Bel. Les présumées richesses des Templiers, que Philippe le Bel voulait s'approprier, ne furent jamais trouvées. Certains d'entre eux trouvèrent refuge en Écosse où William de Lamberton, évêque de Saint-Andrew, leur accorda sa protection en 1311.

4) Le butin de Serralonga. C'était un bandit du XVIIe siècle, nommé Joan Sala I Ferrer, qui sévissait en Catalogne avec une petite bande de brigands du seigneur Thomas de Banyuls. Après leurs méfaits, ils se cachaient en France sur les terres du seigneur du Vivier. Joan de Serralonga mourut en 1634 à 39 ans. Le baron Blaise d'Hautpoul se maria en 1640 avec la fille du seigneur du Vivier. L'abbé Bigou était originaire d'un village proche du Vivier. Le butin de Serralonga aurait pu être caché dans un endroit connu du baron et de l'abbé.

Gravure représentant Serralonga (© Wikipédia)

6) Le trésor des évêques d'Alet. Les biens de l'évêché disparurent à la Révolution. Un rapport d'un commissaire révolutionnaire relève que l'inventaire des biens de Mgr Charles de la Cropte de Chanterac (1724-1793) était très modeste. Le chercheur Michel Azins affirma avoir retrouvé la trace des personnes mandatées pour cacher les biens de l'évêché. Ces personnes disparurent durant la Révolution. La bibliothèque de Bérenger Saunière contenait plusieurs ouvrages de grande valeur du XVIIIe siècle dont des témoins affirment qu'ils présentaient des traces d'une mauvaise conservation (humidité). La bibliothèque de l'évêché contenait des milliers de volumes. D'après le chercheur Michel Vallet, la filleule de Bérenger Saunière aurait, en 1937 ou 1939, éventé le secret. Elle aurait montré à plusieurs personnes des photos de bijoux anciens et des documents d'expertise de ces bijoux par un orfèvre toulousain nommé Antonin Schwab. Ces bijoux proviendraient d'une cache trouvée par Bérenger Saunière et auraient été achetés par Antonin Schwab. Elle aurait également trouvé dans la bibliothèque de Bérenger Saunière des documents liés à la Révolution témoignant de la protection des biens de l'évêché d'Alet et aurait découvert 46 pièces d'or d'origine romaine qui furent vendues au Musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye.

7) Le trésor de Rennes-le-Château. Le chercheur Robert Thiers émit une théorie évoquant un conflit entre l'évêque d'Alet, Nicolas Pavillon (1597-1677), et le baron Blaise d'Hautpoul à propos du partage d'un trésor. Dans ce conflit, le baron interdit aux hommes de l'évêque d’accéder à une zone de sa propriété où se serait trouvée la cache. Cette affaire de trésor serait également liée à François Fouquet (1611-1673) le frère du surintendant de Louis XIV, Nicolas Fouquet. En 1656, François Fouquet était le coadjuteur de Claude de Rebé, archevêque de Narbonne. En 1659, à la mort de Rebé, François Fouquet prit la présidence des États de Languedoc. Nicolas Fouquet rencontra alors Nicolas Pavillon en présence de François à propos du découpage du diocèse d'Alet. Selon le chercheur Franck Daffos, François Fouquet, archevêque de Narbonne, aurait supervisé en 1673 l'excavation du trésor. Ce trésor expliquerait également le procès intenté par Louis XIV à l'encontre de Nicolas Fouquet à propos de son immense fortune dont l'origine reste inconnue. Aucune explication de l'origine de ce trésor n'est fournie par ces chercheurs.

Le parc devant l'église

de Rennes-le-Château

Le parc devant l'église de Rennes-le-Château

Il existe une preuve que Bérenger Saunière a trouvé un trésor. Il offrit à son ami l'abbé Grassaud, de Saint-Paul-de-Fenouillet, un calice en vermeil (argent recouvert d'or). Pour l'abbé Mazières, il s'agit d'une coupe du XVIIIe siècle offert à Bérenger Saunière par les chevaliers de Malte. Pour René Descadeillas, il s'agit d'un calice du XVIIe siècle et aurait fait partie du supposé trésor. Celui-ci se trouverait dans un souterrain, peut-être la crypte sous l'église ou dans une des nombreuses cavités parsemant la région karstique du Razès aux alentours de Rennes-le-Château ou Rennes-les-Bains.

Le château des

Hautpoul à Rennes-le-Château

Le château des

Hautpoul à Rennes-le-Château

Ces photographies ont été réalisées en 2015 par Mickael Boillot et par Axtafur.

Sources consultées pour cet article :

Consulter la page "Bibliographie" de ce site

Site internet Wikipédia

"Rennes-le-Château, Capitale secrète de l'histoire de France" par Jean-Pierre Deloux et Jacques Brétigny. Éditions Atlas 1982.

"Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château" par Christian Doumergue. Les éditions de l'Opportun 2013.

"L’énigme sacrée" par Michael Baigent, Richard Leigh et Henry Lincoln. Éditions Pygmalion 1983.

"Le message" par Michael Baigent, Richard Leigh et Henry Lincoln. Éditions Pygmalion 1987.

"La montagne sacrée" par Richard Andrews et Paul Schellenberg. Éditions Pygmalion 1997.

"Rennes-le-Château et l’énigme de l'or maudit" par Jean Markale. Éditions Pygmalion 1989.

"Rennes-le-Château, entre mystifications et réalités" par Gil Galasso. Patrimoines du Sud 2024.

Consultable

ici

La vraie langue celtique de l'abbé boudet.

Consultable ici

Y ACCÉDER:

Rennes-le-Château est accessible depuis Couiza en empruntant la D52. La visite du domaine de l'abbé Saunière est payante.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 3 décembre 2024

Cette page a été mise à jour le 3 décembre 2024