Suivez les

Lieux-Insolites en France sur INSTAGRAM

![]()

Le petit bourg de Châtel-sur-Moselle cache une des plus grandes forteresses de France. Elle s'étend sur plus de cinq hectares. Ces ruines, totalement enfouîtes sous terre, sont, petit à petit, dégagées et restaurées par l'association du Vieux Châtel et par des chantiers jeunes depuis 1972. Leurs actions menèrent au classement du site aux Monuments historiques en 1988.

Au

pied de la forteresse côté Moselle

Au

pied de la tour 14 dite de l'étuve ou de la cave

En 1072, Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, créa à l'intention de Gérard, le fils cadet du duc de Lorraine, le comté de Vaudémont. Le comte de Vaudémont, vassal du duc de Lorraine, fit construire vers 1100, un château sur un éperon rocheux dominant de douze mètres une boucle de la Moselle. L'endroit est au croisement de trois voies romaines et au débouché de la route de Bourgogne vers le nord. Ce premier château se composa d'un donjon de quatre étages, haut de 35 m. Il avait une section rectangulaire de 17,50 m sur 19,50 m. Sa toiture, à quatre pans, était haute de 15 m. Elle était couverte de tuiles vernissées jaunes. Fait inhabituel, au deuxième étage s'ouvraient de grandes fenêtres. Le donjon était entouré d'une enceinte quadrangulaire sans tour et dont les murs avaient une épaisseur de 1,20 m. Une église, dédiée à St-Laurent, occupait l'angle nord-est de cette enceinte.

Les

deux enceintes au niveau des tours 18 et 19

La

tour 18

Dans

cette tour

La 2e

enceinte et le fossé sec

En 1150, un logis seigneurial fut construit au niveau du flanc est de l'enceinte en face de l'église. Il s'agissait d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, vouté de brique, et un étage. Le toit était à deux pans et couvert de tuiles vernissées. Les fenêtres étaient à meneaux et deux grands escaliers à vis étaient implantés au nord et au sud. Ce bâtiment comprenait une grande salle des fêtes sur deux niveaux dont le sol était dallé. En même temps, le premier étage du donjon fut transformé en salle d'apparat.

Les vestiges de la maréchalerie et du logis seigneurial

Les vestiges des écuries face à la 2e cour

En 1216, le château passa sous la domination des comtes de Bar lorsque le duc de Lorraine maria son fils à la fille du comte de Bar. Ceux-ci procédèrent entre 1220 et 1250 à la première extension du château. Une nouvelle enceinte, entourant une grande cour, fut créée à l'est du logis seigneurial. Sur le flanc ouest, l'entrée de l'enceinte existante fut munie d'une tour avec une porte et un pont-levis. Trois autres tours furent construites sur le flanc sud. Deux d'entre elles descendaient jusqu'au pied de l'éperon rocheux. Une ville se développa en contrebas du château, côté ouest. Elle sera entourée d'une enceinte jointive avec celle du château. Le mur d'enceinte, haut de 9,50 m, est large de 2,20 m à la base et de 1,70 m au sommet. Douze tours dont deux portes fortifiées flanquent cette enceinte.

Vue du haut sur les vestiges de la tour 14

La

tour 13 et la partie est du château

La ville de Châtel-sur-Moselle obtint en 1317 une charte de franchise. À l'époque, la population était de l'ordre de 650 habitants (5 personnes par "feu"). Elle entretenait une garnison de 12 arbalétriers (plus tard 24). En 1373, le mariage d'Alix de Joinville-Vaudémont (5 ans) avec Thiebault VII de Neufchâtel (6 ans) amena Châtel-sur-Moselle dans le giron du comté de Bourgogne. Entre 1410 et 1420, Thiebault VIII fit adapter le château à l'artillerie à poudre tirant des boulets de pierre. Une grande enceinte, flanquée de 5 tours à canonnières, doubla la surface du château vers le nord.

Les vestiges des logis des gardes

(la maison au fond est construite

au niveau de la porterie de la forteresse)

La

partie entre les deux enceintes entre les tours 12 et 11

Vue sur la tour 12

Son fils, Thiebault IX procèdera à une nouvelle extension entre 1444 et 1460. Il fit adapter le château aux nouveaux boulets en fer. L'entrée fut renforcée par deux tours flanquantes avec un deuxième pont-levis protégé par des barbacanes. Au nord, une nouvelle enceinte doubla l'existante. Elle était flanquée de 9 tours et avait une longueur de 1400 m. Située au fond du fossé, large de 57 m, elle était plus basse que la première. Sur le flan sud, un mur-bouclier descendant jusqu'au pied du rocher fut construit. L'enceinte et les 12 tours de la ville furent également renforcés et le logis seigneurial fut agrandi.

Le

couloir de l'arsenal

Une des salles de l'arsenal

Suite à un différend, Thiebault IX déclara, en 1467, la guerre au duc de Lorraine qui mit le siège au château. Il abandonna au bout de quelques semaines. En 1471, le château subit un nouveau siège qui, comme le précédent, fut abandonné au bout de quelques semaines. En 1505, le fils de Thiebault IX, Guillaume, transmit le château à sa nièce Élisabeth, épouse du comte Félix de Werdenberg. Ceux-ci, bénéficiant de la protection de l'empereur Charles Quint, firent construire, dans la cour à l'est du logis seigneurial, un nouvel hôtel. Ce bâtiment posséda quatre pièces et était recouvert d'une toiture à deux pans, haute de 16,80 m. Il était recouvert de tuiles colorées selon la tradition bourguignonne.

Dans les salles souterraines de la forteresse

Un

des nombreux escaliers

Devenue veuve, Élisabeth se remaria, en 1530, avec Thierry de Manderscheid. Elle décéda en 1533 sans héritier. Le château revint dans le giron des ducs de Lorraine lorsque le duc Antoine l'échangea en 1544 contre une autre seigneurie.

Un autre

Le bassin alimenté par les sources de la forteresse

La guerre de Trente Ans et ses suites n'épargnèrent pas Châtel-sur-Moselle. La forteresse subira, entre 1643 et 1670, pas moins de neuf sièges et changea neuf fois de propriétaire. Elle finit aux mains du roi de France, Louis XIV, en 1670. Le maréchal Créqui ordonna aux troupes de démanteler la forteresse. Ils commencèrent à s'attaquer aux tours en les faisant sauter avec de la poudre. Devant la grande quantité de poudre nécessaire pour la destruction, les troupes changèrent de tactique. Ils contraignirent les habitants de Châtel-sur-Moselle à procéder à l'enterrement de la forteresse. C'est ainsi que les trois étages de galeries et de salles souterraines furent remplis de terre et que les 1400 m de rempart disparurent.

Une des salles situées sous le logis seigneurial

En 1710, fut construit, au niveau de l'ancienne porterie, un couvent pour les chanoinesses de St-Augustin. Et sur l'ancien logis seigneurial s'installèrent des frères capucins. Ceux-ci cédèrent leur place à un séminaire en 1832. Le séminaire fut remplacé en 1910 par une maternité. Le site fut redécouvert en 1972 par Monsieur et Madame Debry qui depuis, avec l'aide de l'association du Vieux Châtel et des chantiers bénévoles internationaux, déblaient inlassablement la forteresse.

Les

tours de la forteresse sont :

la tour du Boulevard (1), la tour des

Mouchettes (2), la tour du sergent Ferry (3), la tour des saucisses (5), la tour

Jarlet (6), la tour Le Moyne (7),

la tour Brixey (8), la tour Bachelot (9),

la tour Batillot (10), la tour de la Campagne (11), la tour du Parterre (12), la

tour du charbon (13),

la tour de l'étuve ou de la cave (14), la tour de la

chapelle ou du guet de nuit (15), la tour du colombier (16), la tour des Razoirs

ou des munitions (17),

la tour des Princes (18), la tour Grosse Tour ou des

Chambres (19), la tour du trésor ou des archives (20), la tour de la petite

folie (21),

la tour de la grande folie (22), la tour de guet (23), la

tour de l'étang (24), la tour du moulin (25), la tour Basle (26), la tour de la

porte du guet (27),

la tour près la Porte (28), la tour de Petit Basle (29),

la tour Chertemps (30), la tour Claudinette (31) , la tour de la fontaine (32)

et la grande tour carrée ou donjon (33)

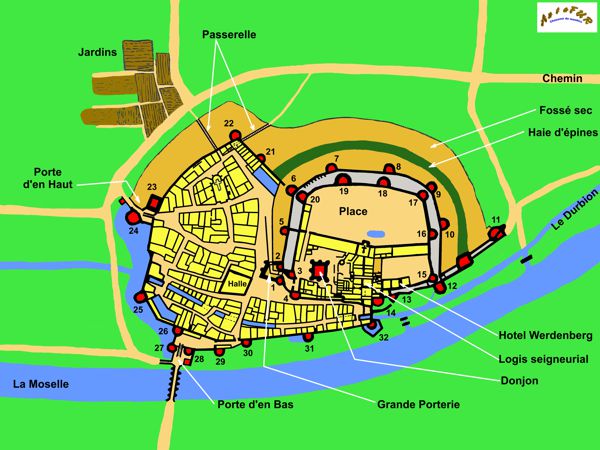

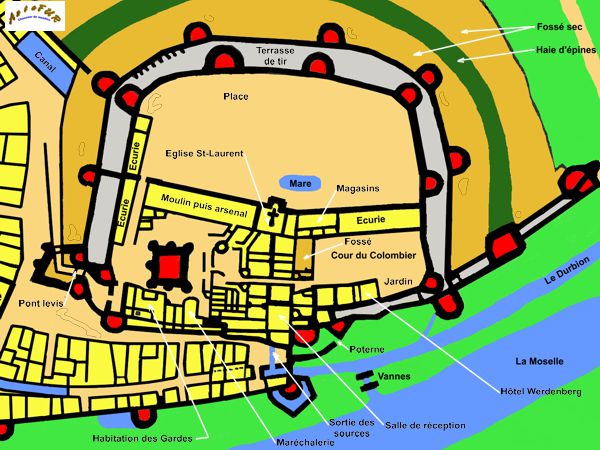

Les

plans montrent la forteresse et la ville à la fin du XVe siècle.

Je tiens à remercier Monsieur et Madame Debry pour la visite privée des lieux qu'ils m'ont accordés.

Les annexes avec l'emplacement du moulin

Les vestiges de l'hôtel Werdenberg

Ces photographies ont été réalisées en février 2014.

Y ACCÉDER:

La forteresse de Châtel-sur-Moselle bénéficie de nombreux panneaux indicateurs le long des routes entre Épinal et Nancy.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont données sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accés au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 24 avril 2014

Cette page a été mise à jour le 24 février 2015