Suivez les

Cicatrice de Guerre sur INSTAGRAM

![]()

Le fort de la Justice et le fort de la Miotte sont construits sur deux arêtes parallèles au nord-est de la citadelle de Belfort. Ils sont séparés par un vallon emprunté par la route d'Alsace et sont reliés entre eux par un front défensif.

Le fort de la Justice

Rempart extérieur du fort de la Justice (côté ouest)

Fossé au niveau de l'entrée du fort de la Justice

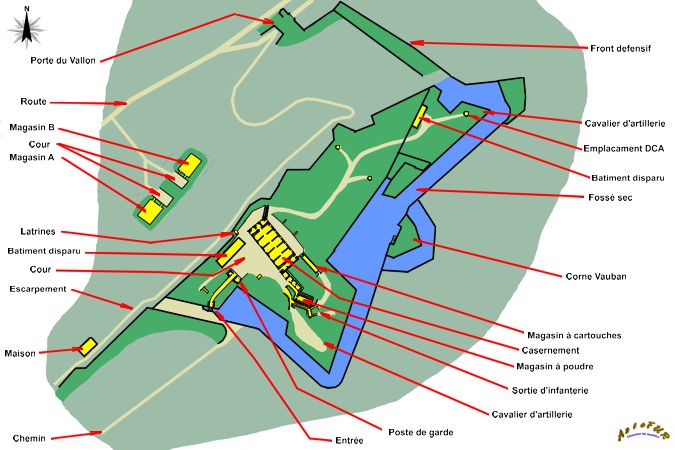

Le fort de la Justice domine la crête est. C'est une excroissance de l'enceinte de la ville liée à la configuration du terrain. À cet endroit se déroulaient au Moyen-âge les exécutions capitales d’où le nom de Justice qui fut donné au fort. Il a été construit entre 1826 et 1842 par le lieutenant général François Nicolas Benoit Haxo selon l'ancien principe du système bastionné mis en œuvre par Vauban. D'une forme triangulaire, épousant du côté ouest l'escarpement de la crête, il présente, du côté est, deux fronts bastionnés avec cavaliers d'artillerie séparés par une corne Vauban. Il est protégé, sur son côté est, par un large fossé creusé dans le roc. Les cavaliers d'artillerie étaient prévus pour accueillir 20 pièces d'artillerie. Le casernement de deux étages et prévu pour 324 hommes couchés fut occupé dès 1931 alors que la construction du fort n'était pas encore terminée. Le fort joua un rôle important durant le siège de Belfort lors de la guerre de 1870/71. Il fut fortement endommagé et la toiture du casernement fut détruite. Il sera reconstruit en 1874/1875.

Le fossé sud

Le mur d'enceinte du côté nord

Fossé sud et casernement

Fossé est et corne Vauban

En 1886, le fort de la Justice, renommé fort Lecourbe, devint un élément du réduit central dans le système de défense conçu par le général Séré de Rivières destiné à reculer la défense de Belfort au-delà de 5500 m. Les progrès de l'artillerie (crise de l'obus-torpille) le rendirent obsolète à partir de 1888. De nombreux forts de la ceinture défensive de Belfort furent alors modernisés. Le fort de la Justice ne bénéficia que de quelques aménagements. En 1886, on construisit sur les cavaliers d'artilleries cinq abris-traverses et en 1895 on améliora la protection du magasin à poudre et des plateformes d'artillerie. Dans les années 1890, le fort fut connecté au réseau télégraphique électrique et de nouvelles améliorations des plateformes d'artillerie furent réalisées en 1912. Le magasin à poudre avait une capacité de 51 t de poudre noire. Ce magasin à poudre présente une caractéristique intéressante du fait de la présence d'un plancher intermédiaire. Le magasin à poudre fut complété par plusieurs magasins à cartouches aménagés dans des couloirs de liaisons du fort. Le fort possédait une cuisine avec deux cuisinières, mais n'avait pas de boulangerie. L'alimentation en eau se faisait par une citerne et l'entrée était munie d'un pont-levis à bascule à la Poncelet. En 1930, un relevé du Génie indiqua que le casernement pouvait abriter 200 hommes et 11 officiers. Les batiments du fort furent alors complétés par un hangar à matériel et un hangar à projectile installé près de l'angle sud-ouest du casernement. Un bâtiment isolé servit de prison.

Plan du fort de la Justice

Le fossé est du fort de la Justice

Le fossé est du fort de la Justice

Le fossé est au nord de la corne Vauban

Le fossé est au sud de la corne Vauban

Le fossé est au nord de la corne Vauban

Fossé nord du fort de la Justice

Passage dans la corne Vauban

Le mur d'enceinte du côté de l'escarpement ouest

Le mur d'enceinte ouest

En 1879, l'armement du fort était constitué de six canons de 155L, de six canons de 138, de cinq canons de 24", de trois canons de 16", de cinq canons de 8", de deux obusiers de 22", d'un mortier de 32" et de deux mortiers de 27". En 1882, cet armement était constitué de six canons de 155L, de six canons de 138, de cinq canons de 8", d'un mortier de 32" et de deux mortiers de 220 mm. En 1903, il ne restait plus que trois canons de 155L, de cinq canons de 90 et un mortier de 32". En 1906 furent rajoutés deux canons de 120L. En 1912, l'armement se composait de quatre canons de 120L alimenté à raison de 700 coups par pièce, de sept canons de 90 (600 coups par pièce) et d'un mortier de 32" (300 coups).

Porte

du fort

Couloir d'accès du fort

Sortie

du couloir d'accès et (à gauche) le poste de garde

Façade du casernement

Casernement (côté ouest)

Façade arrière du casernement et cour interne

Façade du casernement

Une des chambrées au RDC du casernement

(les étages ne sont pas

accessibles)

Lavoir dans l'entrée du casernement

Une des chambrées

Passage entre les chambrées

Lavoirs au RDC du casernement

Une des pièces du côté gauche du casernement (cuisine ?)

Une des chambrées

La cage d'escalier du casernement

Le couloir à l'extrémité droite du casernement

Le 18 juin 1940, le fort connut l'épisode le plus meurtrier de la défense de Belfort lors de l'invasion de l'armée allemande. Trente-deux soldats du 428e régiment de Pionniers y trouvèrent la mort et trente-huit furent blessés en s'opposant aux troupes allemandes. Comme les autres forts, le fort de la Justice fut ferraillé par les Allemands entre 1940 et 1945. Après la guerre, il fut laissé à l'abandon jusqu'en 1954. Le fort accueillit alors des travailleurs nord-africains. Cette occupation fut autorisée par une convention signée par la ville et l'armée, propriétaire des lieux. Les conditions de vie étaient cependant déplorables dans un bâtiment sans fenêtres, sans portes et sans sanitaires. En 1956, la plateforme supérieure du casernement, une voûte recouverte d'une terrasse en terre, présenta des infiltrations d'eau mettant en péril le bâtiment. Il fut alors proposé de couvrir le casernement d'un toit réalisé avec les poutres et les tuiles provenant d'un bâtiment de la caserne Gérard en cours de démolition. Seules les tuiles furent finalement utilisées pour les travaux qui prirent fin en 1958. Devant la vétusté et les coûts de la rénovation du casernement, les travailleurs algériens et les indigents qui séjournaient toujours dans treize chambres au 1er étage et quatorze chambres au 2e étage du casernement furent transférés en janvier 1973 dans un foyer nouvellement aménagé dans la lunette 18 des fortifications de la ville de Belfort. L’accès au fort fut alors condamné et celui-ci sombra dans l'oubli. Depuis 2020, l'association "Les jardins du Fort de la Justice" y anime un projet de jardin d'artiste et propose des visites des lieux.

Le passage entre la cour et le cavalier d'artillerie sud-est

L'intérieur de ce passage

L'accès

à la sortie d'infanterie du cavalier d'artillerie sud-est

Magasin aux cartouches à l'arrière du casernement

L'entrée du magasin à cartouches

La cour à l'arrière du casernement

A l'arrière du casernement furent entamé le creusement de galeries

souterraines

Galerie d'accès au magasin à poudre

Pièces entre le casernement et le magasin à poudre

Pièces entre le casernement et le magasin à poudre

Galerie d'accès au magasin à poudre

Pièces entre le casernement et le magasin à poudre

Galerie enveloppe du magasin à poudre

Le magasin à poudre

Créneaux à lampes du magasin à poudre

Magasin à poudre

Au sol, les supports du plancher et aux murs les

consoles supportant le plancher du niveau supérieur

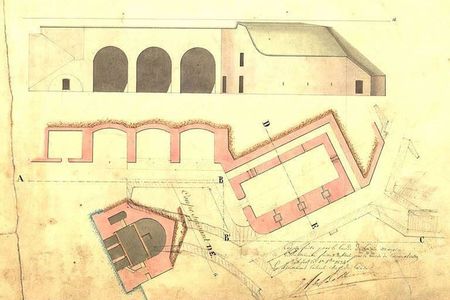

Plan du magasin à poudre

© Atlas des fortifications, Souterrain du Fort de la

Justice - 15 J 3 24 - Lot 1 - Média 1

Archives départementales du Territoire

de Belfort

Façade du casernement

Façade du casernement (côté est)

Abreuvoir situé prés du poste de garde

Une des traverses-abris

Couloir à l'arrière du magasin à poudre

Le casernement

La porte du Vallon entre les forts de la Justice et de la Miotte

Meurtrières au niveau du mur de la porte du Vallon

Le fort de la Miotte

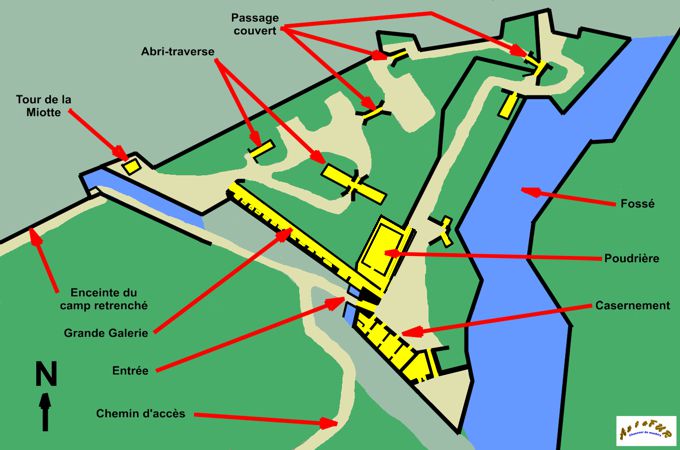

Le fort de la Miotte, à l'ouest, fut construit entre 1831 et 1835. Il s'agit d'un fort bastionné de forme triangulaire. Le bastion ouest est surmonté d'une tour observatoire, la tour de la Miotte, 2e symbole de la ville après le Lion de Bartholdi. Cette tour, remaniée en 1886, fut plusieurs fois détruite et, à chaque fois, reconstruite à l'identique. Détruite lors des combats de 1940, elle fut reconstruite dès 1946 par des Belfortains, prisonniers de guerre revenus de leur captivité. Le fort possède une caserne pour 70 hommes (200 hommes selon certaines sources) constitués de quatre travées, dont deux superposés, pour s'adapter à la pente du terrain. Une terrasse basse abrite les magasins de vivres et la cuisine dans trois chambrées superposées. Le commandant du fort était logé dans deux chambrées situées au-dessus du porche d'entrée. Un cavalier d'artillerie comprenant dix plateformes pour canons est établi dans le fort. Les plateformes sont séparées par des traverses-abris. Nous y trouvons également une poudrière qui fut adaptée en 1870 aux nouveaux standards. Son fossé a été entièrement taillé dans le roc. C'est du fort de la Miotte que furent tirées les premières et les dernières salves lors du siège de 1870/1871.

L'entrée du fort de la Miotte

La tour de la Miotte

L'entrée du fort de la Miotte (côté interne) avec sur la droite la

grande galerie

La façade du casernement du fort de la Miotte

Avec ces deux forts fut créé, entre 1831 et 1842, le camp retranché du Vallon. Il s'agit d'un camp quadrangulaire situé entre la citadelle, les deux forts et la corne de l'Espérance. Le vallon séparant les deux forts fut pour cela barré d'un rempart avec une porte empruntée par la route d'Alsace. Ce camp pouvait donner abri à une armée de campagne. Mais l'allongement de la portée des canons va nécessiter la construction de nouveaux ouvrages à l'ouest et au sud de la place. De nouveaux travaux de fortification furent entrepris après l'arrivée à Belfort du commandant Denfert-Rochereau en 1864.

La façade du casernement du fort de la Miotte

Casemate de tir au fusil sur la gauche de l'entrée du fort de la Miotte

Une des chambrées du casernement du fort de la Miotte

Une des chambrées du casernement du fort de la Miotte

Plan du fort de la Miotte

L'entrée de la poudrière du fort de la Miotte

L'escalier menant à un abri sous roc du fort de la Miotte

L'entrée de cet escalier

Passage couvert du fort de la Miotte (côté sud)

Chambre de ce passage couvert

Escalier rampe partant de ce passage couvert vers le cavalier

d'artillerie

La sortie nord du passage couvert

La plateforme nord du fort de la Miotte

Vue vers le sud depuis le passage couvert

Rempart ouest du fort de la Miotte

Un abri-traverse du fort de la Miotte

Passage donnant sur deux abri-traverses

Une des abri-traverse du fort de la Miotte

Vue en direction de Belfort depuis la tour de la Miotte

Le débouché de la grande galerie sur le cavalier d'artillerie

La grande galerie du fort de la Miotte

Emplacement de tir au fusil dans la grande galerie du fort de la Miotte

La grande galerie du fort de la Miotte

Ces photographies ont été réalisées en avril 2017 et en octobre

2025 pour le fort

de la Justice

et en septembre 2018 pour le fort de la Miotte.

Y ACCÉDER:

De Belfort, prendre la direction de Roppe par la N83. Garez-vous au niveau de la porte du Vallon en haut de la crête. Depuis la porte du Vallon, des sentiers mènent, sur la droite, au Fort de la Justice et, sur la gauche, au Fort de la Miotte. Les deux ne sont malheureusement visibles que depuis l'extérieur.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont donnés sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accès au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 20 janvier 2019

Cette page a été mise à jour le 03 décembre 2025