Suivez les

Cicatrice de Guerre sur INSTAGRAM

![]()

Au début du XVIIe siècle, les richesses de l’Alsace attirent la convoitise de Richelieu. Une série de guerres et de traités vont permettre le rattachement progressif de l’Alsace à la France. L’Alsace devient province française en 1681 avec la capitulation de Strasbourg.

La guerre de succession d’Espagne et le Traité de Ryswick signé en 1697 ramènent les frontières de la France à l’ouest du Rhin. La France perd la place forte de Brisach (Breisach am Rhein). Cette situation laisse le centre de l’Alsace sans défense face à l’empire germanique. La province Alsace est protégée au sud par la citadelle de Belfort et la place forte de Huningue et au nord par la citadelle de Strasbourg et la place forte de Fort-Louis. En 1698, Louis XIV ordonne à Vauban d’y remédier en construisant en centre Alsace une place forte. Vauban reconnaît différents sites comme Colmar ou Biesheim. Il finit en concertation avec le Marquis d’Huxelles par choisir de construire une ville nouvelle face à Breisach. Cette place forte deviendra Neuf-Brisach en opposition à Brisach qui prendra l’attribut de vieux.

La porte de Belfort

Vauban soumet au roi trois projets. C’est le troisième, le plus ambitieux qui est retenu par Louis XIV. Ce sera une place octogonale constituée de deux enceintes concentriques à l’intérieur, une enceinte de sureté et à l’extérieur, une enceinte de combat. La supervision des travaux est confiée à Jacques Tarade, directeur des fortifications d’Alsace, et les travaux sont réalisés par Jean-Baptiste de Régenorte, entrepreneur d’origine hollandaise. Après avoir creusé un canal permettant d’acheminer les pierres en provenance des Vosges, la place forte est construite en deux ans. Elle est en état de défense en 1702.

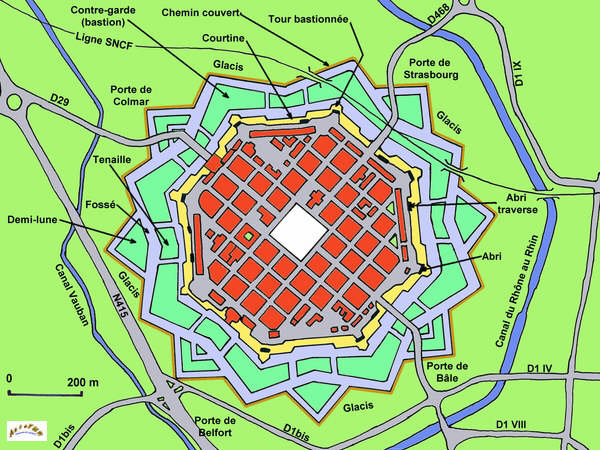

Cliquez sur le numéro pour aller à la photo et en cliquant sur la photo vous

revenez à la carte

Neuf-Brisach est la mise en œuvre du troisième système de Vauban. C’est une amélioration du deuxième système qui fut son œuvre novatrice. Ce deuxième système consistait à mettre en œuvre deux enceintes concentriques. L’enceinte extérieure, dite de combats, comprenait les emplacements d’artilleries destinées à lutter contre l’attaquant. L’enceinte intérieure, dite de sureté, regroupait les emplacements de tir destiné à la défense rapprochée. La multiplication des obstacles entre le chemin couvert (à l’avant du premier fossé) et l’enceinte de sureté retardait l’ennemi dans les fossés où il était à la merci de la défense. L’enceinte de sureté était constituée de tours bastionnées armées de canons reliées entre elles par des courtines. Ces tours étaient protégées et masquées à la vue des assaillants par les bastions (contre-garde) de l’enceinte de combat. Ces tours tenaient sous leurs feux les fossés de l’enceinte de sureté et les bastions de l’enceinte de combat au cas où l’ennemi y aurait pris pied. Vauban estimait que ce système obligeait l’assaillant à exécuter deux sièges, l’un contre l’enceinte de combat et l’autre contre l’enceinte de sureté. La position de l’assaillant sur l’enceinte de combat était quasiment intenable. Car il y était soumis au feu, à bout portant, des canons de l’enceinte de sureté. Dans le troisième système, les courtines sont bastionnées, les dimensions des fossés extérieurs sont augmentées et les demi-lunes possèdent des réduits maçonnés.

L’enceinte de combat de Neuf-Brisach est constituée de deux niveaux de défense. Le premier est formé par les contre-gardes, bastions situés à l’avant des tours bastionnées, et par les tenailles situées à l’avant des courtines. Le deuxième niveau est formé par les demi-lunes disposées à l’avant des tenailles et par le chemin couvert qui sépare le fossé extérieur du glacis (zone située à l’avant du fossé extérieur). Les demi-lunes à l’avant des quatre portes d’accès sont dédoublées par un réduit. L’accès à la place forte s’effectue au travers de trois portes carrossables, la porte de Colmar (à l’ouest), la porte de Strasbourg (au nord) et la porte de Bâle (à l’est). La porte de Belfort (au sud) est exclusivement piétonne.

L'intérieur de la porte de Belfort

La construction de Neuf-Brisach fut interrompue faute de crédit et suite au changement de la situation politique. En 1703, la France repart en guerre et reconquière une partie de la rive est du Rhin. La construction de la ville, répartie en quarante-huit îlots autour d’une place d’armes centrale, prit beaucoup de retard. La construction de l’église St-Louis ne fut commencée qu’en 1731 et la construction de l’hôtel du gouverneur ne fut entreprise qu’en 1772. En 1814, lorsque Napoléon demande d’armer la ligne du Rhin les fortifications sont passablement délabrées. La construction en 1834 du canal du Rhône au Rhin modifie la situation tactique de Neuf-Brisach. Le canal, passant sur le glacis à l’est, crée un obstacle aquatique. Il est donc procédé à une modernisation de la place. Les poternes des contre-gardes sont transformées en casemates et un ouvrage détaché (lunette) est construit à l’est de l’écluse située près de la porte de Bâle.

Neuf-Brisach connu son premier siège en 1870. La place sera bombardée à partir du 8 octobre. De violents bombardements d’artillerie du 2 au 10 novembre conduiront à sa capitulation le 11. Ces bombardements causèrent peu de dégâts aux fortifications, mais la ville fut détruite.

À partir de 1872, les Allemands modernisent les fortifications. Après avoir réparé les dégâts, ils construisent de nouveaux casernements pour 500 hommes sous les remparts. Ces casernements seront utilisés comme hôpital en 14/18. Ils construisent aussi deux nouvelles poudrières, seize traverses-abris sur le terre-plein du rempart, huit abris au niveau des bastions ainsi que six magasins à poudre à proximité des pièces d’artillerie. Ils procèdent également à la restauration de l’ancien "Fort Mortier" en face de Vieux-Brisach. En 1887, suite à la crise de l’obus torpille (obus brisant) il fut procédé au renforcement à l’aide de béton spécial, des magasins à poudre, des casemates et des casernements. Les tours bastionnées reçoivent une couche de 80 cm de béton avec une couche d’éclatement de 80 cm de sable. Les défenses des portes de Colmar et de Bâle sont adaptées. Trois bastions sont équipés de tourelles de guet en acier blindé. En 1902, les portes de Bâle et de Strasbourg sont élargies en détruisant les bâtiments. Les dessus de l'enceinte de sureté sont également remodelés. Les allemands y construisirent seize abris traverses et huit abris de capitales. À l'intérieur de cette enceinte, ils construisirent un laboratoire de poudres, sept systèmes de chargement et cinq magasins à munitions. Ces bâtiments eurent droit à des couvertures en béton (jusqu'à 2 m d'épaisseur) doublé de pavés en granit.

La place forte de Neuf-Brisach est ainsi intégrée dans la tête de pont établie par l’armée allemande à partir de 1872. L’état-major allemand a considéré qu’une invasion par les troupes françaises proviendrait soit de la vallée de la Bruche en direction de Strasbourg soit de la "Trouée de Belfort" afin de passer le Rhin par les ponts de Neuf-Brisach. La vallée de la Bruche fut donc barrée par la "Feste" de Mutzig et le secteur de Neuf-Brisach fut fortifié par neuf ouvrages d’artillerie et d’infanterie (voir la page sur la "Feste" de Neuf-Brisach). L'ouvrage le plus visible de cette "Feste" est à l'heure actuelle une casemate combinée pour le personnel et les munitions situées à proximité de la zone commerciale de Volgelsheim. Ce bâtiment abrite un magasin de vente de vins et spiritueux.

Les fortifications de Neuf-Brisach furent modifiées une dernière fois lors de la construction de la ligne Maginot. Les embrasures des tours bastionnées situées entre les portes de Bâle et de Belfort furent modifiées avec du béton pour les adapter aux canons et aux mitrailleuses en usage dans les casemates de la ligne Maginot. De nombreuses positions d’infanteries fortifiées furent disséminées tout autour de Neuf-Brisach. En juin 1940, le franchissement du Rhin par l’armée allemande donna lieu à d’intenses combats sur la ligne Maginot dans ce secteur. La population civile ayant été évacuée, l’armée allemande fit temporairement de Neuf-Brisach le plus grand camp de prisonniers de France. Les derniers combats à Neuf-Brisach eurent lieu à la libération de la poche de Colmar en février 1945 où la ville fut à nouveau détruite par les bombardements, américains cette fois-ci.

Un abri traverse près de la porte de Bâle

Ces photographies ont été réalisées en février 2009.

Les indications pour accéder à ce lieu insolite sont donnés sans garantie. Elles correspondent au chemin emprunté lors de la réalisation des photographies. Elles peuvent ne plus être d'actualité. L'accès au lieu se fait sous votre seule responsabilité.

Si vous constatez des modifications ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part.

Cette page a été mise en ligne le 7 mars 2009

Cette page a été mise à jour le 12 février 2015